Special Feature

1800号記念総力特集“レガシー”の逆襲なるか? コモディティビジネスの向こう側 4業界のポスト2020

2019/11/20 09:00

週刊BCN 2019年11月11日vol.1800掲載

デジタルトランスフォーメーション(DX)の時代を迎え、ITベンダー側にも大きなビジネスモデルの転換が求められている。PC、複合機・プリンタ、エンドポイントセキュリティ、SIの4市場は、週刊BCNが市場動向を長年継続的に追ってきた市場だが、いずれもコモディティ化が進み、時代遅れの(レガシー)ビジネスとしてシュリンクしていくという指摘も根強い。さまざまな意味で節目を迎える2020年以降、これらの業界に光が射す可能性はあるのか。四つの市場の「ポスト2020」を展望する。

(取材・文/銭 君毅)

反動減の影響に危機感

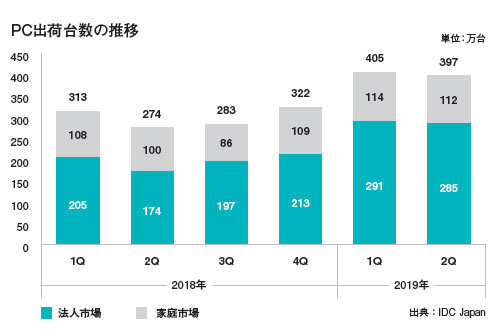

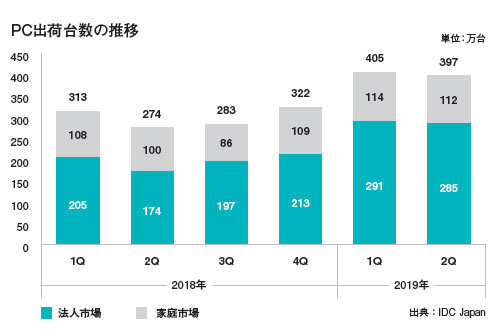

直近の国内PC市場は法人需要がけん引する形で成長している。IDC Japanの調査によると、18年の国内出荷台数は1191万台で、うち789万台が法人向けだという。法人市場だけで見れば前年比17.5%増という結果だった。インテルCPUチップの供給不足という懸念材料があったにもかかわらず、それを上回る勢いで成長した。19年はさらに勢いが増した。IDC Japanが今年8月に発表した調査結果では、デスクトップPC、ノートブックPC、ワークステーションを含むトラディショナルPCの第2四半期出荷台数は397万台を記録。そのうち285万台を法人向けが占めており、前年同期比で63.5%増という数値をたたき出している。

FCCL

齋藤邦彰 社長

ただし、“特需”後の反動減には多くのメーカーが危機感を持っている。主要メーカートップの声をピックアップしてみる。「消費増税、Windows 7のEOS、東京五輪というビッグイベントが終わり、20年はひどい目に合うだろう。具体的な見通しは難しいが、デバイスの販売数はほぼ人口数に依存するので、ある程度買い替えが進むとその分だけ落ち込むことになる」と、富士通クライアントコンピューティング(FCCL)の齋藤邦彰社長は警戒感を強める。デルの山田千代子・常務執行役員クライアント・ソリューションズ統括本部統括本部長も「かねてからEOSについては周知されてきたが、グローバルと比べてみても日本の駆け込みは激しい。基本的にはWindows XPと同じ程度の落ち込みを予想している」と分析する。Windows XPサポート終了の際は翌15年まで落ち込みが続き、IDC Japanの調査では15年の出荷台数は前年比31.9%減という結果となっている。

デル

山田千代子 常務執行役員

一方、日本HPの岡隆史社長は「今年の企業向けPCビジネスは前年比で5割近く伸びた。来年は単純に同じ水準で落ち込む可能性があるわけだが、Windows 10搭載PCに移行しきれない層は一定数残る。モバイルワークの需要もあるため、落ち方はなだらかになるのでは」と予想する。また、レノボ・ジャパンとNECパーソナルコンピュータ(NEC PC)のデビット・ベネット社長は「出荷台数は減るだろうが、もともとPCの市場はかなり巨大。縮小傾向の中でも新たなチャンスがあり、新規参入しようと考えているベンダーも現れ始めている」と語る。

日本HP

岡 隆史 社長

レノボ・ジャパン/NEC PC

デビット・ベネット 社長

とはいえ、全体で見れば大きく出荷台数が低下することは確実だ。マルチデバイス化が進む中でPCの役割も変化しつつある。PC市場の転換点を迎え、各メーカーは新たな取り組みに踏み出している。

働き方改革が支えるニーズ

PC市場で中期的な需要喚起の起爆剤として期待されるのが、働き方改革だ。政府もテレワークを推奨しており、PCもモビリティの重要性が上がっている。一方で、総務省の調査では企業におけるテレワーク導入率は18年時点で19.1%にとどまっており、十分とは言えない。ただ、デルの山田常務執行役員は「働き方改革をどう実現するか、明確な方法までイメージしきれていないユーザー企業がこれまでは多かったが、東京五輪で首都圏のテレワークを促進しようという大きな動きもあり、モバイルワークを前提とした構成の問い合わせなど具体的な商談が増えている」と話す。ここにきて、Windows 10へのマイグレーション需要とは別の軸で、モビリティに優れたPCのニーズが拡大しているというのだ。

マイクロソフトではこうした状況を受け、働き方改革をサポートする高性能でセキュリティや機動性に優れたPCを「モダンPC」と呼んで、その普及に努めている。同社はモダンPCに求められるスペックを定義し、OEMパートナー各社が開発するPCの中でこの定義に含まれるものを「Modern Commercial Hero Products(ヒーロープロダクツ)」として規定している。ヒーロープロダクツを販売するディストリビューターに対してインセンティブを設定するなど、拡販も積極的に支援している。

各OEMパートナーも働き方改革にフォーカスした製品開発を続けており、近年ではレノボが「ThinkPad X1シリーズ」においてリモート会議システムに最適化したモデルを発売。また、日本HPは軽さと薄さを追求した新モデル「HP Elite Dragonfly」をグローバル本社と共同で開発、製品発表を日本で行っている。同社の岡社長は「グローバルの製品を日本で発表したのは初めて。それだけ日本の働き方改革の市場に期待している」と語る。

一時期はコモディティ化による価格競争に陥っていたPC市場だが、モバイルワーカー向けに設計されたモデルは軽量で薄いデザインと多機能を両立させているモデルが多く、平均単価も上昇しつつある。日本マイクロソフトの梅田成二・執行役員コンシューマー&デバイス事業本部デバイスパートナー営業統括本部長は「ベンダー側から見たとき、単価が高いプロダクトのニーズが増えるのはメリットが大きい」と指摘する。

日本マイクロソフト

梅田成二~執行役員

文教市場でのニーズも本格化

また、日本マイクロソフトと各PCメーカーが新たな注力市場として狙いを定めているのが文教市場だ。現在、文部科学省はより効果的な学習と教員の業務改革を目指し、20年から23年の間で全ての教育現場に一人1台の情報端末を導入する方針を掲げている。また、20年に小中学校でプログラミング教育を必修化し、24年には大学受験で情報科目が試験科目として追加する方向だ。

現在、教育市場向けの文教用PCの出荷台数は年間で80~100万台規模だが、各市町村ごとに個別の入札で単価も低かったためPCビジネスとして魅力が少なかった。しかし近年、文部科学省は校務用システムを複数県をまたがって共同調達する方針を打ち出しており、学習者用のPCについても大型案件が出てくる環境が整いつつある。

各PCメーカーも準備を始めており、ChromebookやタブレットPCなどの新モデルも充実させている。「教育分野は電子黒板などの追加投資も考えられる上、われわれの強みでもあるサポートが評価されやすい。力を入れていく」(デルの山田常務執行役員)、「タブレットと組み合わせた提案などたくさんの事例を作ってきた。教育市場では安全、堅牢性といったニーズに対応しつつ、生徒だけでなく教員のフィードバックも拾っていく必要がある」(Dynabookの覚道清文社長)と、投資を強化するメーカーが増えている。

文教市場への注力は今後のコンシューマ製品のユーザーになり得る層へのアプローチでもある。製品単価は低いものの、粘り強く取り組むことで、将来的に家庭向けハイエンドモデルのユーザー獲得につながる可能性もあるだろう。

新たなビジネスの形も模索

IoT向けのエッジコンピューティング製品に力を入れるメーカーも目立ってきた。FCCLの齋藤社長は「ITの恩恵をより多くの人が享受できるようにするためには、クライアントPCだけではできることが限られている」と指摘。同社はエッジ側で高度な分析や画像処理などを実現するエッジAIプラットフォーム「Infini-Brain」の商品化を急いでいる。また、Dynabookの覚道社長は「近年の人材不足で製造などの現場においては省力化、技術継承が重要になる」として、Windows 10搭載のエッジコンピューティングデバイス「dynaEdge DE100」を提供しており、保守現場や工場ラインなどでの活用を見込んでいる。

Dynabook

覚道清文 社長

20年に本格化する第5世代移動通信システム(5G)もPC市場の追い風になり得る。モバイルワーカーの増加で、LTE通信機能を搭載したPCは増加している。レノボ・ジャパン/NEC PCのベネット社長は「5Gでは4G以上の膨大なデータをやり取りするケースが増加し、ユースケースが多様化してくるとPCの可能性も拡大するはず」と語る。

今後拡大が予想される「PC as a Service」という提供形態が、PCビジネスの継続的な成長に貢献する可能性もある。「企業の間ではリモートワークニーズの拡大でセキュリティに対する関心が高まっている。特にSMBでは自社のIT部門で管理しきれないという課題も出てきており、セキュリティサービスと一緒にPCを月額払いで提供して欲しいと考える企業が増加している」(日本マイクロソフトの梅田執行役員)という。PCとセキュリティサービスに加え、「Office 365」などのサービスを組み合わせた提案も考えられるだろう。販売パートナーにとっても、この傾向はモノ売りからコト売りへと転換する絶好の機会となる。PC市場の変化は商流の在り方にも大きく影響するだろう。

業界再編はさらに進むのか

ある程度成熟した市場には業界再編の波が訪れる。PC市場においてもそれは同様で、勢力図はここ数年で大きく変化してきた。レノボ・グループは、04年にIBMのPC事業を買収してThinkPadブランドを手に入れた。11年にはNEC、17年には富士通のPC事業も傘下に収め、レノボ・ジャパンと合わせて3ブランドを国内で展開している。またシャープは18年に東芝クライアントソリューション(現Dynabook)を買収し、09年以来のPC市場への再参入を果たした。2010年代は複数の有力国産メーカーが外資系企業の傘下に入ったことになる。レノボやシャープが手に入れたブランドやアセットをどう生かしていくのかに注目が集まる。

レノボ・グループは一連のM&Aで手に入れたブランドや企業については基本的に手を加えない方針をとっている。レノボ・ジャパン/NEC PCのベネット社長は「それぞれ独自の強みを持っていて、これを壊すようなことはするべきでない。各国にはそれぞれ独自ブランドがあり、それを求めるユーザーがいる。レノボ・グループが部品の調達などをサポートすることで独自ブランドの強みを最大化できる」と語る。FCCLの齋藤社長も、「レノボとNEC PCと一緒のグループになったわけだが、当社は彼らと違うことをすることでグループ全体の利益を高められると考えている」と強調する。

現在、レノボ・グループは傘下企業の買収前からの国内製造拠点をそのまま抱えているが、これらを縮小する方針はなく、むしろ投資を拡大していくという。ベネット社長は「多くのM&Aでは事業内容を統合しようとする動きがみられるが、各ブランドを尊重するのはレノボの文化でもある。今後も彼らを守り、支援していく」と強調する。

<エンドポイント セキュリティ>マイクロソフトの存在感がじわり

専業大手ベンダーの独壇場だったエンドポイントセキュリティ市場が転換期を迎えている。サイバー攻撃手法の高度化・巧妙化によって定義ファイルを用いた従来型のマルウェア対策では防御が困難に。高度な脅威を防ぐ「次世代」型の対策を擁する新興ベンダーの市場参入が相次いでいる。さらに、マイクロソフトのエンドポイントセキュリティ「Windows Defender」が「Windows 10」に標準搭載されたことで、既存のマルウェア対策を切り替える動きも出てきている。とはいえ、大手ベンダーも黙っていない。製品の次世代化を進めるとともに、独自の強みを打ち出して既存ユーザーのフォロー、新規顧客の獲得を狙っている。乱戦模様のエンドポイントセキュリティ市場で、大手ベンダー各社はどこに商機を見いだしているのか。(取材・文/前田幸慧)

対策はDefenderだけで十分?

エンドポイントセキュリティ市場が転換期に入っている背景の一つが、マイクロソフトのDefenderがWindows 10に標準搭載、無償提供されていることにある。Defenderはもともと、Windows VistaからWindows OSに標準搭載されているセキュリティ機能で、当初は主にスパイウェアを検知・駆除するものだった。以降、機能拡張を続け、Windows 8ではマルウェア全般に対応。現在ではファイアウォール機能の「Windows ファイアウォール」や危険なサイトから守るウェブセキュリティの「SmartScreen」など、さまざまなセキュリティ機能が「Windows Defender」ブランドで提供されている。

従来のアンチウイルスとしての機能は、現在の「Windows Defender ウイルス対策」に当たる。かつてはその性能に懐疑的なイメージを持つユーザーが多く、セキュリティベンダーが提供するアンチウイルスソフトが一般的に利用されてきた。転機となったのはWindows 10の一般提供が始まった15年あたりで、この頃からDefenderのセキュリティ能力が向上。第三者機関による比較検証でも、大手セキュリティベンダーに並ぶ検知率を見せ始め、PCセキュリティとしての評価を高めてきたのだ。日本マイクロソフトの藤本浩司・Microsoft 365 ビジネス本部セキュリティビジネス開発部部長は「従来はアンチウイルスが主体だったが、攻撃が次第になりすましの方に移ってきたため、アンチウイルスだけでなく、それ以外のところでも対策を強化してきた」と言う。

このように、Defenderがマルウェア検知能力を向上するとともに、それだけにとどまらない広範なセキュリティ対策をOSに組み込む形で無償提供するようになったことで、「他のアンチウイルスソフトはいらない」という声も聞こえてくる。マイクロソフト自身、「Defenderだけで十分」(日本マイクロソフトの藤本部長)として、そうした言説を否定はしていない。実際に、「他社製品からDefenderに切り替える動きも出てきている」という。

ビジネスの影響は「ほぼなし」

そうなると、影響を受けるのはこれまでアンチウイルス製品市場でシェアを握ってきた大手エンドポイントセキュリティベンダーである。各社は、この市場で存在感を増してきているDefenderについて、どう見ているのか。

実のところ、セキュリティベンダーの間でもDefenderの検知能力の高さは認識されている。ソフォスの田﨑十悟・パートナー営業本部ストラテジックパートナー営業部部長代理は、セキュリティ大手と比べても「大きな差がない」とみる。ただし、トレンドマイクロの釜池聡太・ビジネスマーケティング本部エンタープライズソリューション部コンテンツセキュリティグループシニアプロダクトマーケティングマネージャーが、第三者機関の調査は「既知のマルウェアに関する検知率をみるもの」とした上で、未知の脅威にどこまで対抗できるかが重要であると指摘するように、あくまで“既知”の脅威に対する能力の高さを評価しているようだ。

トレンドマイクロ

釜池聡太 シニアプロダクトマーケティング マネージャー

また、現状のビジネスへの影響については「それほど出ていない」と口をそろえる。マカフィーの櫻井秀光・セールスエンジニアリング本部本部長は、「(Defenderへ切り替えるケースは)想定していたよりも多くなかった」と説明。カスペルスキーの関場哲也・セールスエンジニアリング部部長は、「IT管理者の要望というよりも、経営者からのコスト削減の指示があって切り替えるケースがあったが、非常にまれだ」と話す。

マカフィー

櫻井秀光 本部長

その要因は、モバイル端末を含むマルチプラットフォーム対応や脆弱性対策など、各社の製品にある独自の強みやサポートの提供が評価されていることにあるという。また、アンチウイルス製品はセキュリティ分野でも歴史が長いだけに、長年同じベンダーの製品を使い続けるユーザーが多く、コストもかかるため入れ替えが起こりにくい。また、大手ベンダーであれば自社の脅威解析センターを持ち、数億台規模で利用されているエンドポイントセキュリティ製品から集まる脅威情報をアナリストが分析し、製品に反映する取り組みを行っており、最新の脅威にも対応できることを強みとすることが多い。

ただし、マイクロソフトも自社の脅威情報データベースを有しており、世界中にある10億台超のWindowsデバイスなどから脅威情報を収集・分析しているという。規模だけでいえば大手セキュリティベンダーにも劣っていない。

大手セキュリティベンダーの間では現状、エンドポイントセキュリティビジネスに影響はないとしているが、マイクロソフトはWindows 10への移行や既存セキュリティソフトの契約更新のタイミングで「今後、インパクトが現れてくるだろう」(日本マイクロソフトの藤本部長)とみている。

なお、マカフィーやソフォスなど一部のベンダーは、顧客の要望次第でDefenderの利用を推奨している。その場合、後述する未知の脅威を検出可能な「次世代」製品や「EDR」との併用を促すという。なお、マカフィーはセキュリティプラットフォーム「MVISION」で、自社の管理コンソール「MVISION ePO」でのDefenderの管理にも対応している。

未知の脅威検知と「EDR」を強化

エンドポイントセキュリティ市場が転換期にあるまた別の事情は、サイバー攻撃手法が高度化・巧妙化の一途をたどっていることだ。ファイルレス攻撃や脆弱性を突く攻撃など、攻撃手法が高度化し、ゲートウェイをすり抜けて、エンドポイントまで侵入されてしまうケースが増加。また、エンドポイントにおいても定義ファイルを用いた従来型のマルウェア検知技術では脅威を発見することがもはや難しくなっている。

そこで近年では、そうした“未知”の脅威を検知できるかどうかが重視されるようになってきており、大手ベンダーもAIなどの技術を活用して対応を進めている。それに加えて注目されているのが、感染端末を隔離したり検知したマルウェアを駆除したりする「EDR(Endpoint Detection and Response)」だ。大手セキュリティベンダー各社は、共通してここに注力する方針を示している。

ただ、この分野は新興セキュリティベンダーが先行する分野で、国内市場にも参入が相次いでいる。また、EDRは脅威の「防御」にあたる従来型のマルウェア対策とは別の製品として提供されることが多かったが、ユーザー側の視点に立てば二つの製品で管理が分かれることは負担につながる。「ほとんどのお客様が求めているのは、エンドポイントプロテクションが強化されたもの」(カスペルスキーの関場部長)であることから、ゆくゆくは従来のエンドポイントセキュリティ対策と統合する方向に動いている。

カスペルスキー

関場哲也 部長

実際に、トレンドマイクロは今年、新製品「Trend Micro Apex One」の提供を開始。「ウイルスバスターコーポレートエディション」の後継製品にあたり、従来のエンドポイント防御(EPP)にEDR機能を統合した。ソフォスも従来製品の上位オプションとしてEDRを提供し、カスペルスキーは来年前半には従来製品に機能付加したEDRを出す予定だ。

また、EDRはセキュリティについての高度な知識がなければ使いこなすのは難しいといわれている。そこで各社はマネージドセキュリティサービスプロバイダー(MSSP)と組み「マネージドEDRサービス」としての提供にも力を入れている。

マイクロソフトもEDR製品として「Microsoft Defender ATP」を持っている。ただし、日本マイクロソフトの藤本部長は、EDRをただ導入するだけでは意味がないと指摘。「今はなりすましの攻撃が多く、入られることを前提としてその後の対処が重要だ。しかし、IDでしっかり管理していないと、どのデバイスで何が起きているのかなどが正確に把握できず、EDRを用いてもきちんと脅威を封じ込めて対処ができない」といい、「EDRを使うためのプラットフォームがつくれていないといけない」と話す。そこでマイクロソフトでは、信頼しないことを前提にID認証でアクセス制御を行う「ゼロトラスト」型のセキュリティを重視し、「Azure Active Directory」を活用し、IDを中心としたセキュリティ対策を推奨しているという。

各層の製品を連携

もう一つ、エンドポイントセキュリティ市場における特徴的な動きは、エンドポイントとネットワーク、クラウドとの間での連携だ。従来、それぞれの層で異なるベンダーの製品を導入し、ばらばらに管理することが一般的だったことで、相関的に分析することや被害の全体像を捉えるのが難しいことが課題となってきている。そこで、各層にあるセキュリティ製品を連携させることで脅威の特定・対処や運用管理を容易にすることに、セキュリティベンダー各社が力を注いでいる。

例えばソフォスでは、エンドポイントセキュリティ製品「Intercept X」とネットワークセキュリティ製品「XG Firewall」で検知した脅威を相互に連携させ、脅威情報を互いに反映することで検知したマルウェアの隔離・駆除を自動化する「シンクロナイズドセキュリティ」を提唱している。同社は、エンドポイント製品とネットワーク製品の売り上げが同じ規模という業界では珍しい企業で、両方の実績があることを独自の優位性と位置付けている。ソフォスの中西智行・代表取締役によると、特にここ1年で引き合いが増加しており、「前年比で3倍ほどのペースで伸びている」と手応えを示している。

ソフォス

中西智行 代表取締役

トレンドマイクロでも、エンドポイントとネットワーク、ゲートウェイを自社製品で一元管理し、多層防御を実現することを推進。実際に新宿区ではトレンドマイクロ製品を各層で採用し、防御力の強化や運用負荷の軽減を実現しているという。

一方、マカフィーは「Device to Cloud」を掲げ、PCやモバイル端末などのエンドポイントからクラウドまでを保護することに注力。その中核となるのがMVISIONで、マカフィー製品やDefenderなどサードパーティーのアプリケーション、iOSやAndroidといったモバイル端末を管理コンソールのePOで一元管理。さらに「CASB(Cloud Access Security Broker)」によるクラウドアプリケーションの制御によってクラウドのデータも保護する形だ。こうした「デバイス側とクラウド側の連携をどんどん進めていく」と、マカフィーの櫻井本部長は話す。

ただ、エンドポイントベンダーがネットワークやクラウドへカバーする領域を広げるのと同様に、ネットワークセキュリティベンダーがエンドポイントセキュリティへと乗り出す動きも顕著だ。両者の事業領域が重複し、競争環境が激化している。

また、ユーザー企業においては各製品でそれぞれに強みを持つベンダーの製品をすでに導入しているケースが一般的で、全てを一つのベンダーの製品に置き換えるのはあまり現実的ではないという向きもある。

そうした中で、「SOAR(Security Orchestration, Automation and Response)」と呼ばれる、さまざまなシステムから上がってくる情報を一つのプラットフォームに集約して分析し、対応の優先順位付けやインシデント対応を自動で行うなどしてセキュリティ運用の効率化を支援する製品も登場。各社が狙う、自社製品によるセキュリティの垂直統合的な一元化が実現するかは不透明な一方、「サポートや購入プロセスの統一、同じ価格ラダーを適用できるなど、ケースバイケースで一つのベンダーにまとめるメリットもある」(トレンドマイクロの釜池シニアプロダクトマーケティングマネージャー)とする声もある。

いずれにしても、運用管理の容易性とコストを両立した上で高度な脅威にも対抗できる仕組みを提供できるかどうかがセキュリティソリューションベンダーにとっての今後の成長のカギを握りそうだ。

<PC Personal Computer>EOSを乗り越えろ! 働き方改革需要、文教市場攻略がカギ

2020年1月に迫った「Windows 7」のサポート終了に伴う「Windows 10」へのマイグレーション需要と消費増税が重なった今年、働き方改革による後押しもあり、PC市場は活況を呈している。一方で、特需の反動減にどう対処するか、そしてPCのコモディティ化を打ち破り、新たな成長のビジョンをどう描くかも市場に突き付けられた大きな課題だ。(取材・文/銭 君毅)

反動減の影響に危機感

直近の国内PC市場は法人需要がけん引する形で成長している。IDC Japanの調査によると、18年の国内出荷台数は1191万台で、うち789万台が法人向けだという。法人市場だけで見れば前年比17.5%増という結果だった。インテルCPUチップの供給不足という懸念材料があったにもかかわらず、それを上回る勢いで成長した。19年はさらに勢いが増した。IDC Japanが今年8月に発表した調査結果では、デスクトップPC、ノートブックPC、ワークステーションを含むトラディショナルPCの第2四半期出荷台数は397万台を記録。そのうち285万台を法人向けが占めており、前年同期比で63.5%増という数値をたたき出している。

齋藤邦彰 社長

ただし、“特需”後の反動減には多くのメーカーが危機感を持っている。主要メーカートップの声をピックアップしてみる。「消費増税、Windows 7のEOS、東京五輪というビッグイベントが終わり、20年はひどい目に合うだろう。具体的な見通しは難しいが、デバイスの販売数はほぼ人口数に依存するので、ある程度買い替えが進むとその分だけ落ち込むことになる」と、富士通クライアントコンピューティング(FCCL)の齋藤邦彰社長は警戒感を強める。デルの山田千代子・常務執行役員クライアント・ソリューションズ統括本部統括本部長も「かねてからEOSについては周知されてきたが、グローバルと比べてみても日本の駆け込みは激しい。基本的にはWindows XPと同じ程度の落ち込みを予想している」と分析する。Windows XPサポート終了の際は翌15年まで落ち込みが続き、IDC Japanの調査では15年の出荷台数は前年比31.9%減という結果となっている。

山田千代子 常務執行役員

一方、日本HPの岡隆史社長は「今年の企業向けPCビジネスは前年比で5割近く伸びた。来年は単純に同じ水準で落ち込む可能性があるわけだが、Windows 10搭載PCに移行しきれない層は一定数残る。モバイルワークの需要もあるため、落ち方はなだらかになるのでは」と予想する。また、レノボ・ジャパンとNECパーソナルコンピュータ(NEC PC)のデビット・ベネット社長は「出荷台数は減るだろうが、もともとPCの市場はかなり巨大。縮小傾向の中でも新たなチャンスがあり、新規参入しようと考えているベンダーも現れ始めている」と語る。

岡 隆史 社長

デビット・ベネット 社長

とはいえ、全体で見れば大きく出荷台数が低下することは確実だ。マルチデバイス化が進む中でPCの役割も変化しつつある。PC市場の転換点を迎え、各メーカーは新たな取り組みに踏み出している。

働き方改革が支えるニーズ

PC市場で中期的な需要喚起の起爆剤として期待されるのが、働き方改革だ。政府もテレワークを推奨しており、PCもモビリティの重要性が上がっている。一方で、総務省の調査では企業におけるテレワーク導入率は18年時点で19.1%にとどまっており、十分とは言えない。ただ、デルの山田常務執行役員は「働き方改革をどう実現するか、明確な方法までイメージしきれていないユーザー企業がこれまでは多かったが、東京五輪で首都圏のテレワークを促進しようという大きな動きもあり、モバイルワークを前提とした構成の問い合わせなど具体的な商談が増えている」と話す。ここにきて、Windows 10へのマイグレーション需要とは別の軸で、モビリティに優れたPCのニーズが拡大しているというのだ。

マイクロソフトではこうした状況を受け、働き方改革をサポートする高性能でセキュリティや機動性に優れたPCを「モダンPC」と呼んで、その普及に努めている。同社はモダンPCに求められるスペックを定義し、OEMパートナー各社が開発するPCの中でこの定義に含まれるものを「Modern Commercial Hero Products(ヒーロープロダクツ)」として規定している。ヒーロープロダクツを販売するディストリビューターに対してインセンティブを設定するなど、拡販も積極的に支援している。

各OEMパートナーも働き方改革にフォーカスした製品開発を続けており、近年ではレノボが「ThinkPad X1シリーズ」においてリモート会議システムに最適化したモデルを発売。また、日本HPは軽さと薄さを追求した新モデル「HP Elite Dragonfly」をグローバル本社と共同で開発、製品発表を日本で行っている。同社の岡社長は「グローバルの製品を日本で発表したのは初めて。それだけ日本の働き方改革の市場に期待している」と語る。

一時期はコモディティ化による価格競争に陥っていたPC市場だが、モバイルワーカー向けに設計されたモデルは軽量で薄いデザインと多機能を両立させているモデルが多く、平均単価も上昇しつつある。日本マイクロソフトの梅田成二・執行役員コンシューマー&デバイス事業本部デバイスパートナー営業統括本部長は「ベンダー側から見たとき、単価が高いプロダクトのニーズが増えるのはメリットが大きい」と指摘する。

梅田成二~執行役員

文教市場でのニーズも本格化

また、日本マイクロソフトと各PCメーカーが新たな注力市場として狙いを定めているのが文教市場だ。現在、文部科学省はより効果的な学習と教員の業務改革を目指し、20年から23年の間で全ての教育現場に一人1台の情報端末を導入する方針を掲げている。また、20年に小中学校でプログラミング教育を必修化し、24年には大学受験で情報科目が試験科目として追加する方向だ。

現在、教育市場向けの文教用PCの出荷台数は年間で80~100万台規模だが、各市町村ごとに個別の入札で単価も低かったためPCビジネスとして魅力が少なかった。しかし近年、文部科学省は校務用システムを複数県をまたがって共同調達する方針を打ち出しており、学習者用のPCについても大型案件が出てくる環境が整いつつある。

各PCメーカーも準備を始めており、ChromebookやタブレットPCなどの新モデルも充実させている。「教育分野は電子黒板などの追加投資も考えられる上、われわれの強みでもあるサポートが評価されやすい。力を入れていく」(デルの山田常務執行役員)、「タブレットと組み合わせた提案などたくさんの事例を作ってきた。教育市場では安全、堅牢性といったニーズに対応しつつ、生徒だけでなく教員のフィードバックも拾っていく必要がある」(Dynabookの覚道清文社長)と、投資を強化するメーカーが増えている。

文教市場への注力は今後のコンシューマ製品のユーザーになり得る層へのアプローチでもある。製品単価は低いものの、粘り強く取り組むことで、将来的に家庭向けハイエンドモデルのユーザー獲得につながる可能性もあるだろう。

新たなビジネスの形も模索

IoT向けのエッジコンピューティング製品に力を入れるメーカーも目立ってきた。FCCLの齋藤社長は「ITの恩恵をより多くの人が享受できるようにするためには、クライアントPCだけではできることが限られている」と指摘。同社はエッジ側で高度な分析や画像処理などを実現するエッジAIプラットフォーム「Infini-Brain」の商品化を急いでいる。また、Dynabookの覚道社長は「近年の人材不足で製造などの現場においては省力化、技術継承が重要になる」として、Windows 10搭載のエッジコンピューティングデバイス「dynaEdge DE100」を提供しており、保守現場や工場ラインなどでの活用を見込んでいる。

覚道清文 社長

20年に本格化する第5世代移動通信システム(5G)もPC市場の追い風になり得る。モバイルワーカーの増加で、LTE通信機能を搭載したPCは増加している。レノボ・ジャパン/NEC PCのベネット社長は「5Gでは4G以上の膨大なデータをやり取りするケースが増加し、ユースケースが多様化してくるとPCの可能性も拡大するはず」と語る。

今後拡大が予想される「PC as a Service」という提供形態が、PCビジネスの継続的な成長に貢献する可能性もある。「企業の間ではリモートワークニーズの拡大でセキュリティに対する関心が高まっている。特にSMBでは自社のIT部門で管理しきれないという課題も出てきており、セキュリティサービスと一緒にPCを月額払いで提供して欲しいと考える企業が増加している」(日本マイクロソフトの梅田執行役員)という。PCとセキュリティサービスに加え、「Office 365」などのサービスを組み合わせた提案も考えられるだろう。販売パートナーにとっても、この傾向はモノ売りからコト売りへと転換する絶好の機会となる。PC市場の変化は商流の在り方にも大きく影響するだろう。

業界再編はさらに進むのか

国内ブランド2社を持つレノボが軸

ある程度成熟した市場には業界再編の波が訪れる。PC市場においてもそれは同様で、勢力図はここ数年で大きく変化してきた。レノボ・グループは、04年にIBMのPC事業を買収してThinkPadブランドを手に入れた。11年にはNEC、17年には富士通のPC事業も傘下に収め、レノボ・ジャパンと合わせて3ブランドを国内で展開している。またシャープは18年に東芝クライアントソリューション(現Dynabook)を買収し、09年以来のPC市場への再参入を果たした。2010年代は複数の有力国産メーカーが外資系企業の傘下に入ったことになる。レノボやシャープが手に入れたブランドやアセットをどう生かしていくのかに注目が集まる。レノボ・グループは一連のM&Aで手に入れたブランドや企業については基本的に手を加えない方針をとっている。レノボ・ジャパン/NEC PCのベネット社長は「それぞれ独自の強みを持っていて、これを壊すようなことはするべきでない。各国にはそれぞれ独自ブランドがあり、それを求めるユーザーがいる。レノボ・グループが部品の調達などをサポートすることで独自ブランドの強みを最大化できる」と語る。FCCLの齋藤社長も、「レノボとNEC PCと一緒のグループになったわけだが、当社は彼らと違うことをすることでグループ全体の利益を高められると考えている」と強調する。

現在、レノボ・グループは傘下企業の買収前からの国内製造拠点をそのまま抱えているが、これらを縮小する方針はなく、むしろ投資を拡大していくという。ベネット社長は「多くのM&Aでは事業内容を統合しようとする動きがみられるが、各ブランドを尊重するのはレノボの文化でもある。今後も彼らを守り、支援していく」と強調する。

<エンドポイント セキュリティ>マイクロソフトの存在感がじわり

競争領域は「次世代」「連携」にシフト

専業大手ベンダーの独壇場だったエンドポイントセキュリティ市場が転換期を迎えている。サイバー攻撃手法の高度化・巧妙化によって定義ファイルを用いた従来型のマルウェア対策では防御が困難に。高度な脅威を防ぐ「次世代」型の対策を擁する新興ベンダーの市場参入が相次いでいる。さらに、マイクロソフトのエンドポイントセキュリティ「Windows Defender」が「Windows 10」に標準搭載されたことで、既存のマルウェア対策を切り替える動きも出てきている。とはいえ、大手ベンダーも黙っていない。製品の次世代化を進めるとともに、独自の強みを打ち出して既存ユーザーのフォロー、新規顧客の獲得を狙っている。乱戦模様のエンドポイントセキュリティ市場で、大手ベンダー各社はどこに商機を見いだしているのか。(取材・文/前田幸慧)対策はDefenderだけで十分?

エンドポイントセキュリティ市場が転換期に入っている背景の一つが、マイクロソフトのDefenderがWindows 10に標準搭載、無償提供されていることにある。Defenderはもともと、Windows VistaからWindows OSに標準搭載されているセキュリティ機能で、当初は主にスパイウェアを検知・駆除するものだった。以降、機能拡張を続け、Windows 8ではマルウェア全般に対応。現在ではファイアウォール機能の「Windows ファイアウォール」や危険なサイトから守るウェブセキュリティの「SmartScreen」など、さまざまなセキュリティ機能が「Windows Defender」ブランドで提供されている。

従来のアンチウイルスとしての機能は、現在の「Windows Defender ウイルス対策」に当たる。かつてはその性能に懐疑的なイメージを持つユーザーが多く、セキュリティベンダーが提供するアンチウイルスソフトが一般的に利用されてきた。転機となったのはWindows 10の一般提供が始まった15年あたりで、この頃からDefenderのセキュリティ能力が向上。第三者機関による比較検証でも、大手セキュリティベンダーに並ぶ検知率を見せ始め、PCセキュリティとしての評価を高めてきたのだ。日本マイクロソフトの藤本浩司・Microsoft 365 ビジネス本部セキュリティビジネス開発部部長は「従来はアンチウイルスが主体だったが、攻撃が次第になりすましの方に移ってきたため、アンチウイルスだけでなく、それ以外のところでも対策を強化してきた」と言う。

このように、Defenderがマルウェア検知能力を向上するとともに、それだけにとどまらない広範なセキュリティ対策をOSに組み込む形で無償提供するようになったことで、「他のアンチウイルスソフトはいらない」という声も聞こえてくる。マイクロソフト自身、「Defenderだけで十分」(日本マイクロソフトの藤本部長)として、そうした言説を否定はしていない。実際に、「他社製品からDefenderに切り替える動きも出てきている」という。

ビジネスの影響は「ほぼなし」

そうなると、影響を受けるのはこれまでアンチウイルス製品市場でシェアを握ってきた大手エンドポイントセキュリティベンダーである。各社は、この市場で存在感を増してきているDefenderについて、どう見ているのか。

実のところ、セキュリティベンダーの間でもDefenderの検知能力の高さは認識されている。ソフォスの田﨑十悟・パートナー営業本部ストラテジックパートナー営業部部長代理は、セキュリティ大手と比べても「大きな差がない」とみる。ただし、トレンドマイクロの釜池聡太・ビジネスマーケティング本部エンタープライズソリューション部コンテンツセキュリティグループシニアプロダクトマーケティングマネージャーが、第三者機関の調査は「既知のマルウェアに関する検知率をみるもの」とした上で、未知の脅威にどこまで対抗できるかが重要であると指摘するように、あくまで“既知”の脅威に対する能力の高さを評価しているようだ。

釜池聡太 シニアプロダクトマーケティング マネージャー

また、現状のビジネスへの影響については「それほど出ていない」と口をそろえる。マカフィーの櫻井秀光・セールスエンジニアリング本部本部長は、「(Defenderへ切り替えるケースは)想定していたよりも多くなかった」と説明。カスペルスキーの関場哲也・セールスエンジニアリング部部長は、「IT管理者の要望というよりも、経営者からのコスト削減の指示があって切り替えるケースがあったが、非常にまれだ」と話す。

櫻井秀光 本部長

その要因は、モバイル端末を含むマルチプラットフォーム対応や脆弱性対策など、各社の製品にある独自の強みやサポートの提供が評価されていることにあるという。また、アンチウイルス製品はセキュリティ分野でも歴史が長いだけに、長年同じベンダーの製品を使い続けるユーザーが多く、コストもかかるため入れ替えが起こりにくい。また、大手ベンダーであれば自社の脅威解析センターを持ち、数億台規模で利用されているエンドポイントセキュリティ製品から集まる脅威情報をアナリストが分析し、製品に反映する取り組みを行っており、最新の脅威にも対応できることを強みとすることが多い。

ただし、マイクロソフトも自社の脅威情報データベースを有しており、世界中にある10億台超のWindowsデバイスなどから脅威情報を収集・分析しているという。規模だけでいえば大手セキュリティベンダーにも劣っていない。

大手セキュリティベンダーの間では現状、エンドポイントセキュリティビジネスに影響はないとしているが、マイクロソフトはWindows 10への移行や既存セキュリティソフトの契約更新のタイミングで「今後、インパクトが現れてくるだろう」(日本マイクロソフトの藤本部長)とみている。

なお、マカフィーやソフォスなど一部のベンダーは、顧客の要望次第でDefenderの利用を推奨している。その場合、後述する未知の脅威を検出可能な「次世代」製品や「EDR」との併用を促すという。なお、マカフィーはセキュリティプラットフォーム「MVISION」で、自社の管理コンソール「MVISION ePO」でのDefenderの管理にも対応している。

未知の脅威検知と「EDR」を強化

エンドポイントセキュリティ市場が転換期にあるまた別の事情は、サイバー攻撃手法が高度化・巧妙化の一途をたどっていることだ。ファイルレス攻撃や脆弱性を突く攻撃など、攻撃手法が高度化し、ゲートウェイをすり抜けて、エンドポイントまで侵入されてしまうケースが増加。また、エンドポイントにおいても定義ファイルを用いた従来型のマルウェア検知技術では脅威を発見することがもはや難しくなっている。

そこで近年では、そうした“未知”の脅威を検知できるかどうかが重視されるようになってきており、大手ベンダーもAIなどの技術を活用して対応を進めている。それに加えて注目されているのが、感染端末を隔離したり検知したマルウェアを駆除したりする「EDR(Endpoint Detection and Response)」だ。大手セキュリティベンダー各社は、共通してここに注力する方針を示している。

ただ、この分野は新興セキュリティベンダーが先行する分野で、国内市場にも参入が相次いでいる。また、EDRは脅威の「防御」にあたる従来型のマルウェア対策とは別の製品として提供されることが多かったが、ユーザー側の視点に立てば二つの製品で管理が分かれることは負担につながる。「ほとんどのお客様が求めているのは、エンドポイントプロテクションが強化されたもの」(カスペルスキーの関場部長)であることから、ゆくゆくは従来のエンドポイントセキュリティ対策と統合する方向に動いている。

関場哲也 部長

実際に、トレンドマイクロは今年、新製品「Trend Micro Apex One」の提供を開始。「ウイルスバスターコーポレートエディション」の後継製品にあたり、従来のエンドポイント防御(EPP)にEDR機能を統合した。ソフォスも従来製品の上位オプションとしてEDRを提供し、カスペルスキーは来年前半には従来製品に機能付加したEDRを出す予定だ。

また、EDRはセキュリティについての高度な知識がなければ使いこなすのは難しいといわれている。そこで各社はマネージドセキュリティサービスプロバイダー(MSSP)と組み「マネージドEDRサービス」としての提供にも力を入れている。

マイクロソフトもEDR製品として「Microsoft Defender ATP」を持っている。ただし、日本マイクロソフトの藤本部長は、EDRをただ導入するだけでは意味がないと指摘。「今はなりすましの攻撃が多く、入られることを前提としてその後の対処が重要だ。しかし、IDでしっかり管理していないと、どのデバイスで何が起きているのかなどが正確に把握できず、EDRを用いてもきちんと脅威を封じ込めて対処ができない」といい、「EDRを使うためのプラットフォームがつくれていないといけない」と話す。そこでマイクロソフトでは、信頼しないことを前提にID認証でアクセス制御を行う「ゼロトラスト」型のセキュリティを重視し、「Azure Active Directory」を活用し、IDを中心としたセキュリティ対策を推奨しているという。

各層の製品を連携

もう一つ、エンドポイントセキュリティ市場における特徴的な動きは、エンドポイントとネットワーク、クラウドとの間での連携だ。従来、それぞれの層で異なるベンダーの製品を導入し、ばらばらに管理することが一般的だったことで、相関的に分析することや被害の全体像を捉えるのが難しいことが課題となってきている。そこで、各層にあるセキュリティ製品を連携させることで脅威の特定・対処や運用管理を容易にすることに、セキュリティベンダー各社が力を注いでいる。

例えばソフォスでは、エンドポイントセキュリティ製品「Intercept X」とネットワークセキュリティ製品「XG Firewall」で検知した脅威を相互に連携させ、脅威情報を互いに反映することで検知したマルウェアの隔離・駆除を自動化する「シンクロナイズドセキュリティ」を提唱している。同社は、エンドポイント製品とネットワーク製品の売り上げが同じ規模という業界では珍しい企業で、両方の実績があることを独自の優位性と位置付けている。ソフォスの中西智行・代表取締役によると、特にここ1年で引き合いが増加しており、「前年比で3倍ほどのペースで伸びている」と手応えを示している。

中西智行 代表取締役

トレンドマイクロでも、エンドポイントとネットワーク、ゲートウェイを自社製品で一元管理し、多層防御を実現することを推進。実際に新宿区ではトレンドマイクロ製品を各層で採用し、防御力の強化や運用負荷の軽減を実現しているという。

一方、マカフィーは「Device to Cloud」を掲げ、PCやモバイル端末などのエンドポイントからクラウドまでを保護することに注力。その中核となるのがMVISIONで、マカフィー製品やDefenderなどサードパーティーのアプリケーション、iOSやAndroidといったモバイル端末を管理コンソールのePOで一元管理。さらに「CASB(Cloud Access Security Broker)」によるクラウドアプリケーションの制御によってクラウドのデータも保護する形だ。こうした「デバイス側とクラウド側の連携をどんどん進めていく」と、マカフィーの櫻井本部長は話す。

ただ、エンドポイントベンダーがネットワークやクラウドへカバーする領域を広げるのと同様に、ネットワークセキュリティベンダーがエンドポイントセキュリティへと乗り出す動きも顕著だ。両者の事業領域が重複し、競争環境が激化している。

また、ユーザー企業においては各製品でそれぞれに強みを持つベンダーの製品をすでに導入しているケースが一般的で、全てを一つのベンダーの製品に置き換えるのはあまり現実的ではないという向きもある。

そうした中で、「SOAR(Security Orchestration, Automation and Response)」と呼ばれる、さまざまなシステムから上がってくる情報を一つのプラットフォームに集約して分析し、対応の優先順位付けやインシデント対応を自動で行うなどしてセキュリティ運用の効率化を支援する製品も登場。各社が狙う、自社製品によるセキュリティの垂直統合的な一元化が実現するかは不透明な一方、「サポートや購入プロセスの統一、同じ価格ラダーを適用できるなど、ケースバイケースで一つのベンダーにまとめるメリットもある」(トレンドマイクロの釜池シニアプロダクトマーケティングマネージャー)とする声もある。

いずれにしても、運用管理の容易性とコストを両立した上で高度な脅威にも対抗できる仕組みを提供できるかどうかがセキュリティソリューションベンダーにとっての今後の成長のカギを握りそうだ。

[次のページ]<複合機・プリンタ Multifunction Product Printer>SMB向け情報システムの核としての価値を追求 いよいよ需要縮小は不可逆な段階に

デジタルトランスフォーメーション(DX)の時代を迎え、ITベンダー側にも大きなビジネスモデルの転換が求められている。PC、複合機・プリンタ、エンドポイントセキュリティ、SIの4市場は、週刊BCNが市場動向を長年継続的に追ってきた市場だが、いずれもコモディティ化が進み、時代遅れの(レガシー)ビジネスとしてシュリンクしていくという指摘も根強い。さまざまな意味で節目を迎える2020年以降、これらの業界に光が射す可能性はあるのか。四つの市場の「ポスト2020」を展望する。

続きは「週刊BCN+会員」のみ

ご覧になれます。

(登録無料:所要時間1分程度)

新規会員登録はこちら(登録無料) ログイン会員特典

- 注目のキーパーソンへのインタビューや市場を深掘りした解説・特集など毎週更新される会員限定記事が読み放題!

- メールマガジンを毎日配信(土日祝をのぞく)

- イベント・セミナー情報の告知が可能(登録および更新)

SIerをはじめ、ITベンダーが読者の多くを占める「週刊BCN+」が集客をサポートします。 - 企業向けIT製品の導入事例情報の詳細PDFデータを何件でもダウンロードし放題!…etc…