Special Feature

ITベンダーも変革を! IPA「DX白書」から読み解くITビジネスのこれから

2021/11/15 09:00

週刊BCN 2021年11月15日vol.1899掲載

情報処理推進機構(IPA)は10月11日、「DX白書2021」と題したレポートを刊行した。日米の企業におけるDX戦略や人材、技術などを大規模に調査・分析し、現状を丁寧にまとめている。ほとんどの項目で日本企業の現状、取り組み姿勢は米国に比べて後れをとっており、読み進むにつれて暗い気分になった人もいたかもしれない。ただ、現状を嘆くだけでは、何も生み出すことはできない。この結果を踏まえ、日本のITベンダーや企業がDXにどう向き合うかが重要だ。取り組むべき方向性についてヒントを探るため、IPAの担当者に話を聞いた。

(取材・文/指田昌夫 編集/藤岡 堯)

白書のとりまとめを主導した、IPA 社会基盤センターイノベーション推進部の古明地正俊部長は「米国に後れていることを強調したかったわけではない。ITのユーザー企業向けに設計したものであり、事業環境の変化に迅速に対応するには、レガシーシステムなどの既存の仕組みを変えなければいけないということを具体的に明らかにした」と狙いを説明する。

ひとまず、白書の概要を見ていこう。全体は「DXの取り組み状況」「DX戦略の策定と推進」「デジタル時代の人材」「DXを支える手法と技術」の4章に分かれており、いずれも日米の企業を対象とした調査について、その結果をIPAの研究員が解説している。

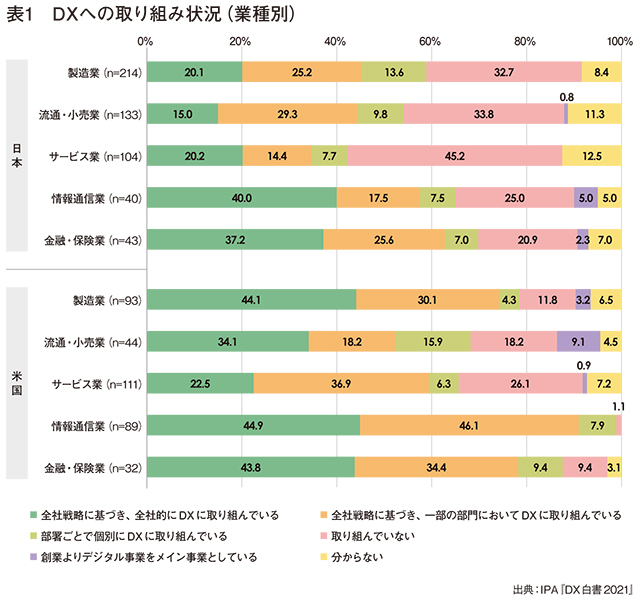

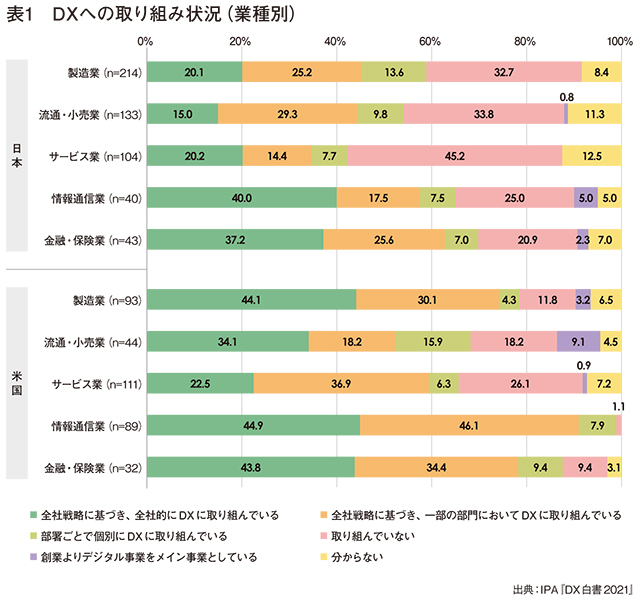

「DXの取り組み状況」に関しては、全業種で見て米国では79%が取り組んでいるが、日本は56%と差が付いていることが示された。業種別金融、通信では差が少ないものの、製造や流通・小売業のDXでは日米の差が大きくなっているのが気になるところだ(表1)。

「DX戦略の策定と推進」では、主に企業の戦略としてDXがどのように位置づけられているかを聞いている。パンデミックやディスラプターの出現など、外部環境の大きな変化に敏感に反応し、かつ商機として捉えている米国企業が多いのに対し、日本企業は検討まではするものの、対応に至らない企業が過半数を占めている。

データ活用の環境整備 ベンダーの役割大きく

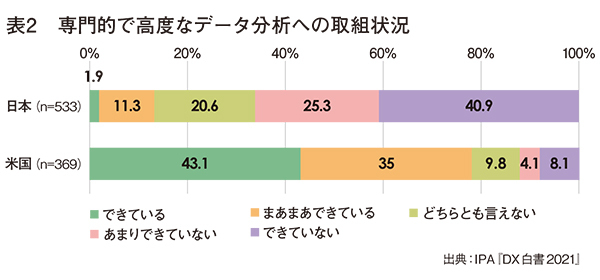

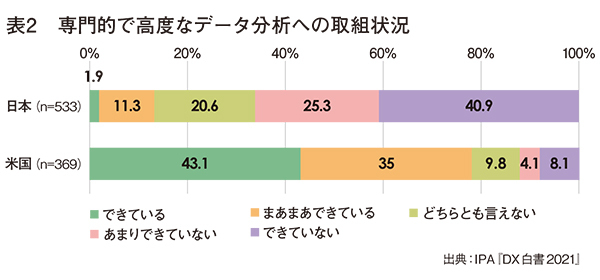

DXの推進プロセスに関しては、さらに差が広がる。特に自社におけるアナログ・物理データのデジタルデータ化(デジタイゼーション)について聞いた項目では、十分な成果が出ていると答えた企業は米国で56.7%に上る一方、日本は17.0%にとどまる。この部分は、日本のITベンダーにとっては企業を支援する大きな潜在市場だと古明地部長は指摘する。データ管理は高い専門性が求められるほか、活用するためのプロセスも多い。例えば、顧客情報を処理データから抜き出し、クレンジングして標準化するなど、前処理だけでも複雑だ。実際、データ分析への取りみ組状況を聞いたところ、「できている」とした日本企業はわずか1.9%しかいなかった(表2)。

ITインフラとしてデータの活用環境を整備することは重要であり、外部ソリューションの活用は必須である。古明地部長は「どういうアーキテクチャーにするか、またどんなツールを使うかを決め、社員に対する教育も考えなければならない。これらの実現にはベンダーの持つ知見と技術が必要であり、果たす役割は大きい」と強調する。

また、日本企業はDXの推進体制にもスピード感が不足している。昨今注目されるアジャイルの原則に則ったアプローチについて聞いた項目では、IT部門、経営企画部門、業務現場部門の全てで米国では70%以上が取り組んでいるのに対し、日本はいずれも30%前後である。さらに、DXに関してIT、経営、業務部門が協調して取り組んでいるかを聞いた問いでは、米国で全体の8割以上ができていると答え、日本は約4割と2倍の開きが出ている。

古明地部長は「白書では経営とIT、業務部門がしっかり連携すべきとしているが、日本企業の場合はIT部門の立場はあまり強くなく、専門性という点でも人材が揃っているとは言えない。そのため、IT部門とチームを組むベンダーには、経営のニーズに応えるシステムを提案できる能力が問われている。3部門が連携してDXを進める際に、ベンダーもその輪の中に入れるようにしなければいけない」と語る。

人材の育成運用で企業は基本戦略を

DXを全社戦略として成功させるために不可欠なのが「デジタル時代の人材」である。この章では、日本企業でDXを担う人材の不足が浮き彫りになった。現状の不足はもとより、社内でDX人材を育成するための教育体制の日米差が際立って大きい。DXの必要性がわかったとしても、社内にそのスキルや考え方を学ぶ仕組みがなければ、優秀な人材から離職することになりかねない。他方、テクノロジーを理解し、自社のビジネスにも精通したリーダーがいればプロジェクトはうまくいく場合が多い。「それは生え抜きでも外部からの招聘でもかまわない。ただ、個人に全て依存するのでなく、CoEなどでDXの推進部門を作り、そこが現場とIT部門とのコミュニケーションをしっかりとってそれをCDOに上げる仕組みを作る必要がある。CDO1人で全てできるわけではない」(古明地部長)

ITの導入と運用に関して、日本はITベンダーに依存しており、米国は内製が中心であるとの見方が一般的だが、米国でも100%内製で回しているわけではない。大規模な開発の場合は足りないリソースを外部に求めている。日本企業も外部の使い方を含めた基本戦略を内部で作ることが重要だ。自社のコア領域は何か、そのためにどういう人材が必要なのかを見定め、方向性を固める必要がある。

SaaSの“目利き”もこれからの役割に

ITベンダーにとって大きな関心事となるのは「DXを支える手法と技術」だろう。昨今では内製の形をとりながらも、システムをスクラッチで構築するのではなく、可能な限りサービス化された技術を組み合わせて作るスタイルが主流となっていると言えよう。米国ではDXの実行手段としてSaaSの利用が盛んだ。古明地部長は社内の複数業務でデジタルを使い、スケールさせる場合に、全てを内製化することはもはや難しいからだと説明する。こうしたニーズに呼応するように、米国ではITベンダーのサービス提供も、外部のサービスをどう自社にインテグレーションして付加価値を出していくかという視点に変わってきているという。

ITベンダーの企業に対するシステムの提案も、SaaSのメリットを生かしたローコストでスピーディーなものにならなければ、ニーズに応えることができない。従来のように、「ゼロから作る」を前提にしてPoCから提案することはもはや現実的ではない。

小さなSaaSでも、それを開発するまでには5億~10億円かかっているケースは少なくない。それだけのコストをかけてサービス化されたものが、月額数万円で利用できるのであれば、自社で数億円をかけて開発する必要はない。サービス内容に満足できなければ、別のサービスに乗り換えることもでき、DXを試す方法としては最適だ。だが日本では、米国のように外部のサービスが十分に使える状態まで整備されていない面もある。

日本企業がITサービスを導入・展開するケースでは、年間で5~10件程度のPoCを実施し、そこから全社展開を目指すが、採用に至らないことも少なくない。一方、米国では、1000~2000社のサービスをスクリーニングして自社に最適なものを選ぶ仕組みを提供する企業が現れているそうだ。古明地部長は「米国はファネルの入り口の数が圧倒的に多い。その感覚からすると、日本で10個試してうまくいかないのは当たり前だろう」と日本における選定の難しさを指摘する。つまり、日本のITベンダーには、国内外に多数存在するSaaSの状況を理解し、ユーザー企業に最適なサービスを提案する目利きの能力も求められてくるのである。

「全社戦略」支えるパートナーになろう

DXはどこから始めればいいかわからないという企業も多いが、「白書では、うまくできていないところを明確に示している。自社が当てはまる課題を見つけて、一つずつ解消してほしい」と古明地部長は期待を寄せる。日本企業のDXの立ち後れを取り戻すために、ITベンダーの果たす役割は大きいだろう。そのためには、ITベンダーも従来のビジネスから脱却しなければならない。

ここまでの指摘を整理すると、ITベンダーは、データを管理するインフラに関する知見やスキル、またSaaSをはじめとした市場に出回るサービスの動向に精通することが必要だ。加えて、単に技術やソリューションを提供するだけでなく、企業が全社戦略としてDXを進めていく際のパートナーとして、コンサルティング面も担うことになる。

しかし、その場合、コンサル案件と従来のシステム構築、運用の案件が独立し、それぞれ単独のKPIで動いてしまえば、ベンダー全体として価値を最大化することは難しい。両者が連動できるように、例えばコンサルタントは、自身の報酬だけでなく、その後のIT導入でどれだけ大きい案件につながったかも含めて評価される仕組みを取り入れるなど、社内の制度を変えていくことも課題となる。

白書を読み解くことで、DXはユーザー企業の変革を促すだけでなく、ITベンダーにもビジネスモデルの変革を迫っていることが、あらためて鮮明になったと言えるだろう。

情報処理推進機構(IPA)は10月11日、「DX白書2021」と題したレポートを刊行した。日米の企業におけるDX戦略や人材、技術などを大規模に調査・分析し、現状を丁寧にまとめている。ほとんどの項目で日本企業の現状、取り組み姿勢は米国に比べて後れをとっており、読み進むにつれて暗い気分になった人もいたかもしれない。ただ、現状を嘆くだけでは、何も生み出すことはできない。この結果を踏まえ、日本のITベンダーや企業がDXにどう向き合うかが重要だ。取り組むべき方向性についてヒントを探るため、IPAの担当者に話を聞いた。

(取材・文/指田昌夫 編集/藤岡 堯)

白書のとりまとめを主導した、IPA 社会基盤センターイノベーション推進部の古明地正俊部長は「米国に後れていることを強調したかったわけではない。ITのユーザー企業向けに設計したものであり、事業環境の変化に迅速に対応するには、レガシーシステムなどの既存の仕組みを変えなければいけないということを具体的に明らかにした」と狙いを説明する。

ひとまず、白書の概要を見ていこう。全体は「DXの取り組み状況」「DX戦略の策定と推進」「デジタル時代の人材」「DXを支える手法と技術」の4章に分かれており、いずれも日米の企業を対象とした調査について、その結果をIPAの研究員が解説している。

「DXの取り組み状況」に関しては、全業種で見て米国では79%が取り組んでいるが、日本は56%と差が付いていることが示された。業種別金融、通信では差が少ないものの、製造や流通・小売業のDXでは日米の差が大きくなっているのが気になるところだ(表1)。

「DX戦略の策定と推進」では、主に企業の戦略としてDXがどのように位置づけられているかを聞いている。パンデミックやディスラプターの出現など、外部環境の大きな変化に敏感に反応し、かつ商機として捉えている米国企業が多いのに対し、日本企業は検討まではするものの、対応に至らない企業が過半数を占めている。

データ活用の環境整備 ベンダーの役割大きく

DXの推進プロセスに関しては、さらに差が広がる。特に自社におけるアナログ・物理データのデジタルデータ化(デジタイゼーション)について聞いた項目では、十分な成果が出ていると答えた企業は米国で56.7%に上る一方、日本は17.0%にとどまる。この部分は、日本のITベンダーにとっては企業を支援する大きな潜在市場だと古明地部長は指摘する。データ管理は高い専門性が求められるほか、活用するためのプロセスも多い。例えば、顧客情報を処理データから抜き出し、クレンジングして標準化するなど、前処理だけでも複雑だ。実際、データ分析への取りみ組状況を聞いたところ、「できている」とした日本企業はわずか1.9%しかいなかった(表2)。

ITインフラとしてデータの活用環境を整備することは重要であり、外部ソリューションの活用は必須である。古明地部長は「どういうアーキテクチャーにするか、またどんなツールを使うかを決め、社員に対する教育も考えなければならない。これらの実現にはベンダーの持つ知見と技術が必要であり、果たす役割は大きい」と強調する。

また、日本企業はDXの推進体制にもスピード感が不足している。昨今注目されるアジャイルの原則に則ったアプローチについて聞いた項目では、IT部門、経営企画部門、業務現場部門の全てで米国では70%以上が取り組んでいるのに対し、日本はいずれも30%前後である。さらに、DXに関してIT、経営、業務部門が協調して取り組んでいるかを聞いた問いでは、米国で全体の8割以上ができていると答え、日本は約4割と2倍の開きが出ている。

古明地部長は「白書では経営とIT、業務部門がしっかり連携すべきとしているが、日本企業の場合はIT部門の立場はあまり強くなく、専門性という点でも人材が揃っているとは言えない。そのため、IT部門とチームを組むベンダーには、経営のニーズに応えるシステムを提案できる能力が問われている。3部門が連携してDXを進める際に、ベンダーもその輪の中に入れるようにしなければいけない」と語る。

この記事の続き >>

- DXを全社戦略として成功させるために不可欠な「デジタル時代の人材」 人材の育成運用で企業は基本戦略を

- 「DXを支える手法と技術」 SaaSの“目利き”もこれからのITベンダーの役割に

- ITベンダーも従来のビジネスから脱却を 「全社戦略」としてのDXを支えるパートナーになろう

続きは「週刊BCN+会員」のみ

ご覧になれます。

(登録無料:所要時間1分程度)

新規会員登録はこちら(登録無料) ログイン会員特典

- 注目のキーパーソンへのインタビューや市場を深掘りした解説・特集など毎週更新される会員限定記事が読み放題!

- メールマガジンを毎日配信(土日祝をのぞく)

- イベント・セミナー情報の告知が可能(登録および更新)

SIerをはじめ、ITベンダーが読者の多くを占める「週刊BCN+」が集客をサポートします。 - 企業向けIT製品の導入事例情報の詳細PDFデータを何件でもダウンロードし放題!…etc…

- 1