Special Feature

ローコード/ノーコード開発による「内製化支援」のあり方

2021/03/04 09:00

週刊BCN 2021年03月01日vol.1864掲載

コーディング作業を最小限で、もしくは全く行わずにソフトウェアを開発できる、ローコード/ノーコード開発ツールに注目が集まっている。デジタルトランスフォーメーションの流れの中で、これらのツールがユーザー企業による情報システムの「内製化」を加速するのではないかと見られているからだ。一方、受託開発を中心としていたITベンダーの間でも、ユーザーの内製化を後押しする動きが現れ始めた。内製の時代、ユーザーにベンダーが“伴走”するとしたら、それはどのような形になるのだろうか。

(取材・文/指田昌夫 編集/日高 彰)

内製化を加速する二つの潮流

デジタルトランスフォーメーション(DX)の機運の高まりとともに「日本企業のITは外注化率が高すぎる。内製化を進めるべきだ」という意見が以前にも増して聞かれるようになった。

ガートナージャパンでシニアディレクターを務める飯島公彦アナリストは、日本企業におけるシステム開発の内製化には、二つの側面があると話す。一つは、IT部門が自ら開発力を持つことで、昨今の環境変化と、その対応に必要なスピードを手に入れることだ。

「企業のIT部門は、SIerに“丸投げ”していると、何かあった時に自分たちだけでは対応できなくなることに危機感を持っている。外注の場合、原因究明にもSIerへの電話一本から始めるしかない。そしてその返答を待つこと1週間……というもどかしさがあった」

その中で起こった、新型コロナウイルスの感染拡大が、この懸念を一気に加速している。

そしてもう一つが、DXで業務のデジタル化を推進するに当たり、システムを現場主導で開発しようという動きだ。

これまで多くの企業では、社内のIT部門が窓口となって、業務部門の現場で利用するシステムの開発を進めてきた。しかし、多くの企業でIT部門には潤沢なリソースがないのが事実だ。元々IT部門は、企業全体の情報システムのメンテナンスを主業にしてきたため、個別の業務部門の細かい要求はどうしても後回しになりがちという事情があった。

「ある大企業では、現場が年間100件のリクエストを出しているのに、2年経ってもそのうち2件しか対応してもらえていないといった極端なケースもあると聞く。こうなると、『自分たちでやりたい』という声が挙がるのも無理はない」(飯島アナリスト)。これが現場主導の開発が注目されている一つの要因だ。

技術負債を生まないために

システムの内製化に有用なツールとして「ローコード」「ノーコード」の開発ツールが注目されている。ガートナーでは、ノーコードはローコードの一部分と定義している。ローコードツールは以前「超高速開発ツール」などと呼ばれていた開発者向けの環境で、現在ではコードを書く場合と遜色ない開発ができる。一方のノーコードツールは、画面に部品を並べるだけといった、全くプログラムの知識がない人でもシステムが作れる半面、細かい機能の開発やシステム連携には限界がある。上記の内製化の二つの側面から整理すると、IT部門による内製化の場面で使われるツールはローコードが中心で、現場主導のDX開発にはノーコードが中心とおおよそ分類することができる。

だが、IT部門が現場任せの内製化を放置してしまうことには落とし穴があると、飯島アナリストは指摘する。デジタル技術を使った新しい事業を立ち上げるときのように、現場主導での内製開発の場合、業務部門が自らツールを習得したり、直接外部のITベンダーの支援を受けたりしてシステムを作ってしまうことも多い。IT部門が関わらないケースも考えられるが、それではシステムの面でもデータの面でも統制を効かせることができない。異なる部門で同じ機能を開発するようなムダが起きる可能性もある。IT部門からすれば、かつてのEUC(エンドユーザーコンピューティング)によって引き起こされた「技術負債」が、内製化ツールでも再び発生してしまう。

その事態を回避するためには、やはりIT部門の関与が必要だ。例えば、IT部門が現場主導の開発のためのノーコードツールを用意し、現場部門に提供する。その際、データの使用権限やセキュリティなど、全社で統制を効かせるべき部分にはルールを定めて、その上で開発を進めてもらうことにするべきだろう。

進化が進むローコードツール

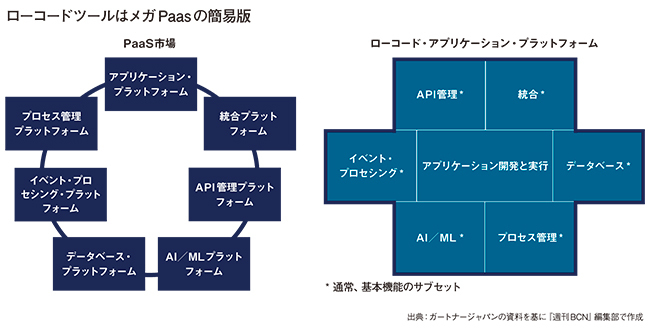

ローコードのツールはここ数年で多機能化が進んでいる。そのイメージは、メガクラウドが提供するPaaSの簡易版だと飯島アナリストは説明する。従来のローコードツールは、プログラミング作業のビジュアル化、高速化が中心だったが、最近では内部にデータベースを搭載するものや、API接続やプロセス管理、AIなど、開発に使える機能を備えるものが増えている。テスト機能を含むものもある。一つのツールで複雑なアプリケーションも作れるプラットフォームとなってきている。

ツールの機能が進化することで、内製化を進めやすくなる一方、ユーザー企業のIT部門や、それを支援するITベンダーには新たな役割が求められると飯島アナリストは言う。

「これまでの日本企業のITは、『業務は変わらない』という前提に立っており、機能の実装を中心に仕様を固めるところからが仕事だった。その上で内製するか、外部のSIerに開発を依頼するかを決めればよかった。しかし今は、業務そのものを再設計する必要が出てきた。ビジネスプロセスがどうあるべきかを考えて業務をモデリングすることが重要になる」

例えばRPAを導入するにしても、業務プロセスが従来通り整理されていないままでは、“汚い”RPAになってしまう。どういうプロセスにすべきかというところから、再設計しなければいけない。

飯島アナリストは「ローコード開発ツールを使えばコーディングの生産性を高めることはできるが、ツールがシステムのグランドデザインを行ってくれるわけではない」と強調。「そこにはプロフェッショナルの力が必要で、自社のシステムにどういうテクノロジーが必要かを見極める力も求められる。これからのIT部門は、システムの根幹を設計するアーキテクトとしての能力が重要になる」と語る。

「これまでも、変化が激しい激動の時代と言われてきたが、コロナによってそれが本当に現実化した。この変化に耐え得る企業に変わるためには、今までの業務のやり方も、情報システムも根本的に変わらなければならない。実際、レガシーの刷新という単純な話ではなく、その先を見据えたグランドデザインを考えている企業が増えている。その前提として、外部に丸投げではない、自社でコントロールできるシステムのための内製化が進んでいる」

キーウェアソリューションズ

内製化はDX案件で進んでいく SIerの役割は引き続き残る

キーウェアソリューションズは、企業に対してローコード開発ツールを用いた内製化支援事業に積極的に取り組んでいる。同社の秋山好成・カスタマーサクセス部長は内製化の取り組みについて、「当社では3年ほど前からシステム内製化セミナーを開催しているが、年々参加者は増加している。お客様の側でも、内製化について関心が高まっている表れだと思う」と話す。

その背景には、デジタル庁の新設やDXレポートなどによる、企業へのDX意識の浸透があると秋山部長はみている。実際にDXの取り組みが増えることで、自分たちでシステムを開発し、改善していく体制が必要だと考える企業のニーズとなって表れているという。

「小中学校でプログラミング教育を受けた世代が、10年後には企業に入ってきます。日本もそう遠くない時代に欧米企業のように企業内にエンジニアが多く在籍するようになり、ITの内製化が進んでいくと考えている」(秋山部長)

同社が取り扱う主なローコード開発ツールは、アステリアの「Asteria Warp」とキヤノンITソリューションズの「WebPerformer」の二つだ。Asteria Warpは、既存の社内システム間のデータ連携によって、業務プロセスを組み立てていくEAI(Enterprise Application Integration)ツール。アイコンを並べるだけでデータをつなぎ、業務自動化を実現する。国内9000社を超える導入実績があり、ほとんどの業務アプリケーションとデータ連携できるコネクタを持っている。

また、WebPerformerは、Webブラウザーを使うアプリケーションをノンプログラミングで開発できるツール。プログラマーでなくても、短時間でPCやスマートフォンに対応したアプリを作ることができる。特に画面デザインを素早く作ることができるのが特徴だ。直近のバージョンアップでは、デモ画面を作る機能もより使いやすくなっており、企業が内製化する際に、社内のイメージ共有にも役立つという。

WebPerformerの導入支援を担当する、同社社会システム事業部の小森昌博・部長は「WebPerformerは、画面のインターフェースを誰でも開発できるツールだ。直感的に使えるようになっているので内製化にも向いている。ただ、ある程度複雑なことをしたいという場合、ユーザーの側で全てを作るのは難しい部分もある。そのようなツールの得意、不得意なところを、当社は設計段階からお客様と共有しながら開発をサポートしている。内製化できそうなところはお客様にお任せして、難しい部分は当社が支援していく切り分けがポイントとなる」と話す。

内製化支援プロセスの実際

同社の内製化支援は、まずコンサルティングから始まる。問い合わせを受けた企業に対して、人員や体制、ITリテラシーなどを確認し、内製化が進められるかをアセスメントする。内製化が難しい場合は、同社からの人的支援も含めた対応策を検討する。

次に、ユーザーにツールを使いこなしてもらうための研修を実施する。ここではマニュアル的な教育だけでなく、実際に内製化の開発内容に合わせた実践的な研修を実施している。「研修の中で、実際に業務で使うデータを処理するシステムを組んで、即戦力になるよう心がけている。研修に参加される方は、おおむねこの段階で内製による開発の感触をつかんでいると思われる」(秋山部長)

研修が終わればいよいよ内製による開発の本番に入るが、いくら研修をしても、最初からいきなり内製を始めることはハードルが高い。そのため内製化の初期段階では、キーウェアソリューションズのSEとユーザー企業の担当者が共同で開発する体制をとっている。SEがいつまで残るかは、アセスメントで判定した企業の状態によって変わる。

そして、開発体制が軌道に乗ってきた後は、運用時の問題に応えるサポートデスクを用意する。これも単純なサポートとは異なり、例えば企業が追加したい機能があれば、そのサンプルコードを提供するなどの手厚い支援を行う。このようにして、内製化の継続、定着を図っていく。

今後の内製化の方向性について秋山部長は、「いわゆるDXと呼ばれる領域、つまり、ビジネスに直結していて効果が出やすい業務に関しては、スピーディに開発して、実行しながら修正していくことが必要になると考えられる。その意味でローコードツールを使った内製化に向いている。一方でバックオフィスの、大規模でしかも安定して稼働しなければいけないシステムは、これからも内製化は難しく、我々のような開発企業に任せるべきだと思う。コスト的にもその方が合理的だ」との見方を示した。

コーディング作業を最小限で、もしくは全く行わずにソフトウェアを開発できる、ローコード/ノーコード開発ツールに注目が集まっている。デジタルトランスフォーメーションの流れの中で、これらのツールがユーザー企業による情報システムの「内製化」を加速するのではないかと見られているからだ。一方、受託開発を中心としていたITベンダーの間でも、ユーザーの内製化を後押しする動きが現れ始めた。内製の時代、ユーザーにベンダーが“伴走”するとしたら、それはどのような形になるのだろうか。

(取材・文/指田昌夫 編集/日高 彰)

内製化を加速する二つの潮流

デジタルトランスフォーメーション(DX)の機運の高まりとともに「日本企業のITは外注化率が高すぎる。内製化を進めるべきだ」という意見が以前にも増して聞かれるようになった。

ガートナージャパンでシニアディレクターを務める飯島公彦アナリストは、日本企業におけるシステム開発の内製化には、二つの側面があると話す。一つは、IT部門が自ら開発力を持つことで、昨今の環境変化と、その対応に必要なスピードを手に入れることだ。

「企業のIT部門は、SIerに“丸投げ”していると、何かあった時に自分たちだけでは対応できなくなることに危機感を持っている。外注の場合、原因究明にもSIerへの電話一本から始めるしかない。そしてその返答を待つこと1週間……というもどかしさがあった」

その中で起こった、新型コロナウイルスの感染拡大が、この懸念を一気に加速している。

そしてもう一つが、DXで業務のデジタル化を推進するに当たり、システムを現場主導で開発しようという動きだ。

これまで多くの企業では、社内のIT部門が窓口となって、業務部門の現場で利用するシステムの開発を進めてきた。しかし、多くの企業でIT部門には潤沢なリソースがないのが事実だ。元々IT部門は、企業全体の情報システムのメンテナンスを主業にしてきたため、個別の業務部門の細かい要求はどうしても後回しになりがちという事情があった。

続きは「週刊BCN+会員」のみ

ご覧になれます。

(登録無料:所要時間1分程度)

新規会員登録はこちら(登録無料) ログイン会員特典

- 注目のキーパーソンへのインタビューや市場を深掘りした解説・特集など毎週更新される会員限定記事が読み放題!

- メールマガジンを毎日配信(土日祝をのぞく)

- イベント・セミナー情報の告知が可能(登録および更新)

SIerをはじめ、ITベンダーが読者の多くを占める「週刊BCN+」が集客をサポートします。 - 企業向けIT製品の導入事例情報の詳細PDFデータを何件でもダウンロードし放題!…etc…