Special Feature

日本弁理士会の見解から考える 生成AIと知的財産権の関係

2024/09/12 09:00

週刊BCN 2024年09月09日vol.2029掲載

生成AIの広がりとともに関心を集めているのが、作成されたコンテンツなどに関する、著作権をはじめとした知的財産権の問題だ。イラストや文章などを容易に生み出せる生成AIがもたらす新たな課題について、日本弁理士会の見解から考える。

(取材・文/大河原克行 編集/藤岡 堯)

米Microsoft(マイクロソフト)は2023年、「Copilot Copyright Commitment」を発表した。同社のAIサービスである「Microsoft Copilot」や「Azure OpenAI Service」による出力結果を使用して著作権侵害で訴えられた場合に、マイクロソフトは同サービスの利用者を弁護し、不利な判決が下された際の費用を負担することを約束している。同様の取り組みは、米Google(グーグル)や米Adobe(アドビ)も用意し、生成AIに関する著作権リスクを補償している。このように、生成AIで作成したコンテンツの著作権に関する話題は、世界各地で発生しており、関連する議論が進められ、ルールづくりも加速している。

日本でもそれは同様だ。文化庁は24年3月、文化審議会著作権分科会法制度小委員会がまとめた「AIと著作権に関する考え方について」を発表。生成AIサービスを提供する事業者、生成AIを利用してコンテンツを生成するユーザー、著作権を持つクリエイターの立場から生成AIへの懸念などを捉えながら、生成AIと著作権に関するガイドラインを示した。

実際、一見似たようなイラストでも、裁判所では非類似と判断し、著作権侵害を認めなかったり、まったく構図が異なる場合でも類似性が認められたりといった判例がある。著作権は、類似性と依拠性の両方が判断され、仮に他人の著作物に類似していたとしても、他人の著作物の真似をして創作していなければ侵害とはならない。だが、類似の度合いによっては、依拠していると判断される可能性もある。つまり著作権には▽著作物であるか▽類似しているか▽依拠しているか─の判断がそれぞれ必要であり、極めて複雑かつ不明確という特徴があるのだ。

もう一つ見逃せない課題が、先に触れたように、著作権侵害は裁判所で判断するため、多くの時間とコストを費やす点だ。進化が速く、創作物が次々と生まれる生成AIの特徴を考えると、現在の著作権法の考え方や仕組みでは、現実的な対応ができないというのも明白である。専門家の間では、生成AIに関する課題を解決するには、現行の著作権法を改訂するというアプローチでは、部分的な改正にとどまったり、対応が遅くなったりして、なじまないとの意見もある。別の角度からの大胆なアプローチが必要との声がある。

一方、生成AIの学習段階において、「自分の創作物を学習されたくない」「学習したのであれば補償してほしい」と創作者が考えた場合に、それは実現するのだろうか。

米国では、ニューヨーク・タイムズが、生成AIの学習に自社の記事が無断で使用されたとして、マイクロソフトや米OpenAI(オープンエーアイ)を提訴。シカゴ・トリビューンなどの地方8紙も同様の訴訟を行っている。また、画像を生成するAIを開発する企業4社に対して、アーティストが集団訴訟を起こし、自分たちの作品が画像の学習に無断で用いられたとした訴えも起きている。

実は、ここにも難しいポイントがある。前提として、自分の創作物にそもそも著作権が発生しているのか、という点を考慮しなくてはならないからだ。新聞記事や著名なアーティストの作品を含めて、創作物に著作権があるのかどうかは裁判所の判断に委ねられるためだ。

弁理士会は「クリエイターにとっては、自分でつくった創作物には、当然、著作権が発生しているという先入観があるが、裁判所が判断する法律であるため、実際の結論は異なる場合がある。創作物を見ただけでは判断が難しいケースも少なくない」とし、「学習段階においては、著作物を生成AIに学習させる行為は、原則、著作権の侵害にはならない。ただし、条件によって侵害になる可能性もある」とする。

だが、生成AIを開発している企業が、学習内容を開示しなければ、こうした判断は難しくなる。実際、生成AIを開発している多くの企業が学習内容を公開していない。生成AIを開発する事業者に対する学習内容開示の透明性や、情報開示の協力が求められているが、そのハードルは高いのが現状だ。

例えば、「きれいな富士山」という一言だけで創作された富士山のイラストと、300回もプロンプトを打ち込んで、細かく修正した結果、創作したイラストだとしても、その証明がなければ、2種類の絵イラストの差は見ただけだけわからず、どこまで製作者の意図が反映されて描かれたものなのかもわからない。弁理士会はこう解説する。

「詳細な要件を多数組み合わせて、ようやく求める絵が描けたという自分の創作が入っているということを証明するには創作過程の記録がなければ、裁判では不利になる。学習用データの内容やプロンプトの内容、さらに生成の方法などが、依拠性の判断に影響する可能性がある。紛争を想定すると、生成AIを活用した生成物には、創作過程を記録することは義務に近い取り組みになってくる」

さらに、「生成AIを利用することにより、意図せずに他人の著作権を侵害する場合があることから、生成AIの利用は注意する必要がある」とも指摘する。著作権侵害が生じないようにするための手段として、他人の著作権を侵害することがない学習用データを用いている生成AIや、著作権侵害をしにくいような技術が導入された生成AIを利用することが好ましいとする。

また、生成AIを活用したコンテンツで、著作権を活用したビジネスを想定している場合に、当然のことながら、著作権が生じるように創作することが重要だという。ここでも、「創作物を他者に複製されないために、著作権を意識した創作プロセスを計画すべきだ。生成AIによって、創作に関わる効率化は図れるが、調査や記録、契約検討などのリスク回避に時間とコストを費やす必要がある」と、新たな対策の必要性を示す。

弁理士会は特許権などについて「著作権と生成AIの関係とは大きく異なる点がある。著作権との関わりにおいては問題となる点が多いが、生成AIは発明創作のための有効なツールであり、特許権とは相性がいい」と位置づける。

先ごろ、AIを発明者として出願された特許があり、それに対して、「AIは発明者としては認められない」との判決が出された。だが、「これは、AIが発明者ではないことを示したものであり、AIによる発明創作支援を否定するものではない。人間がAIを使用して発明を創作した場合、人間が発明者になる」という。

その上で、一つの事例を示す。ある特定の性質を示す材料を生成するために、複数の材料の中から好ましい材料を選択する作業は、人間よりも生成AIのほうが、速く、大量に処理できるのは明白だ。発明の前段階の手間のかかる作業などは生成AIに任せ、最終的なアレンジは、発明者である人間が行うことで、発明創作のスピードが上がり、質を高め、効率化も図れる。この場合、発明者は人となり、生成AIはツールという位置づけとなる。

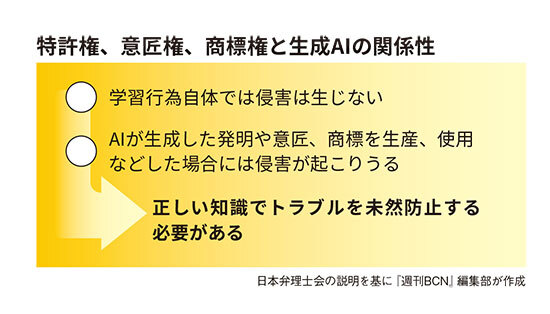

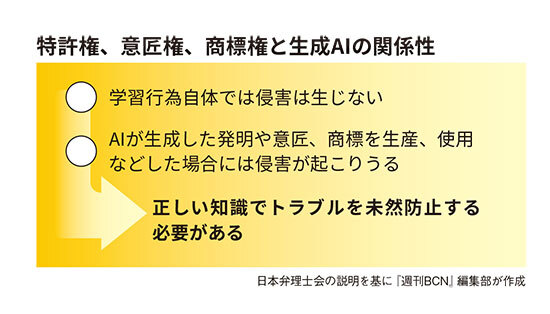

弁理士会によると、特許権、意匠権、商標権のいずれにおいても、生成AIに対して特許発明や登録意匠、登録商標を学習させる行為については、権利侵害とはならない。ただし、学習の結果として生成された物やサービス、デザイン、商標を生産、使用、譲渡などした場合に、特許権の技術的範囲に含まれていたり、登録意匠や登録商標と同一・類似していたりする際には、侵害が認められる可能性がある。

特許や意匠、商標の各権は、著作権とは異なり、権利の発生に出願と審査が必要であることから、権利のあり方、存在が明確になりやすい。著作権は著作物が創作された時点で発生するものの、その公表は著作権者が決めるもので、実際に著作権が存在するかどうかは容易には把握できない。

この観点も踏まえ、弁理士会では、「特許権や意匠権、商標権では、生成AIの利用により権利侵害が複雑化したり、大幅に増加するといった問題が生じたりすることは考えにくい」とする。一方、生成AIの広がりによってトラブルが増加する可能性もあることから、知的財産権に関する正しい知識を身につけ、意図しないかたちでの侵害を未然に防ぐことが重要と呼びかけている。新たなルールが形成されつつある段階では、より慎重な対応が必要だと言えるだろう。

(取材・文/大河原克行 編集/藤岡 堯)

米Microsoft(マイクロソフト)は2023年、「Copilot Copyright Commitment」を発表した。同社のAIサービスである「Microsoft Copilot」や「Azure OpenAI Service」による出力結果を使用して著作権侵害で訴えられた場合に、マイクロソフトは同サービスの利用者を弁護し、不利な判決が下された際の費用を負担することを約束している。同様の取り組みは、米Google(グーグル)や米Adobe(アドビ)も用意し、生成AIに関する著作権リスクを補償している。このように、生成AIで作成したコンテンツの著作権に関する話題は、世界各地で発生しており、関連する議論が進められ、ルールづくりも加速している。

日本でもそれは同様だ。文化庁は24年3月、文化審議会著作権分科会法制度小委員会がまとめた「AIと著作権に関する考え方について」を発表。生成AIサービスを提供する事業者、生成AIを利用してコンテンツを生成するユーザー、著作権を持つクリエイターの立場から生成AIへの懸念などを捉えながら、生成AIと著作権に関するガイドラインを示した。

著作権の侵害成立 専門家も意見分かれる

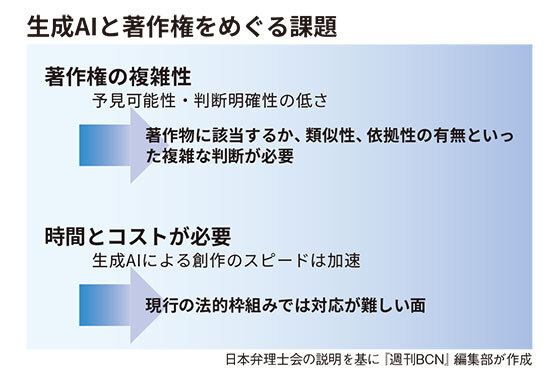

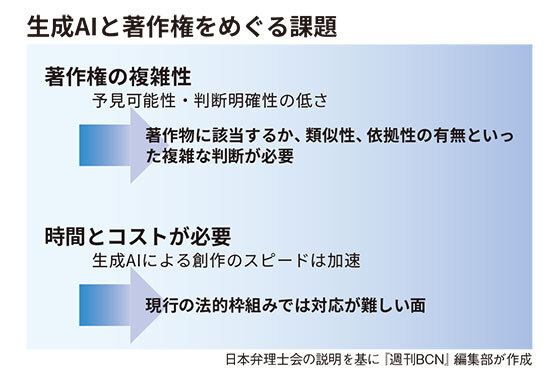

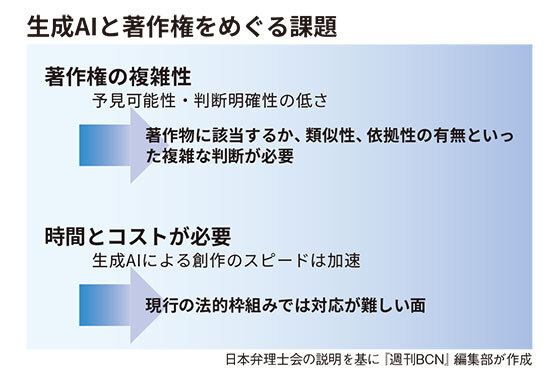

知的財産の専門家である弁理士によって構成されている日本弁理士会は「著作権法を生成AIに当てはめた場合、著作権解釈はより複雑になる」とする。弁理士会は生成AIにおける著作権の問題を理解するには、著作権そのものの特性を理解する必要があると指摘する。そもそも著作権法とは、裁判所でしか判断できない法律であるため、予見可能性や判断明確性が低く、著作権が成立するか、あるいは類似性が認められ著作権侵害が成立するのか、といった点については、専門家でも意見が分かれることが珍しくない。

実際、一見似たようなイラストでも、裁判所では非類似と判断し、著作権侵害を認めなかったり、まったく構図が異なる場合でも類似性が認められたりといった判例がある。著作権は、類似性と依拠性の両方が判断され、仮に他人の著作物に類似していたとしても、他人の著作物の真似をして創作していなければ侵害とはならない。だが、類似の度合いによっては、依拠していると判断される可能性もある。つまり著作権には▽著作物であるか▽類似しているか▽依拠しているか─の判断がそれぞれ必要であり、極めて複雑かつ不明確という特徴があるのだ。

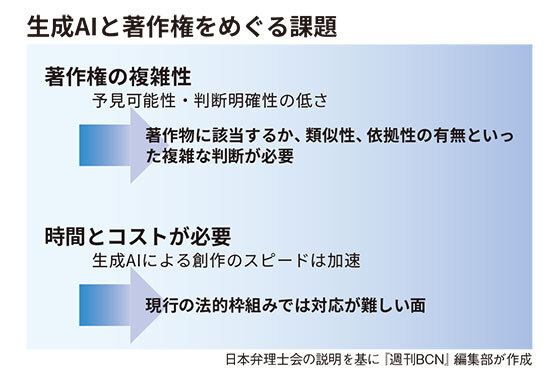

もう一つ見逃せない課題が、先に触れたように、著作権侵害は裁判所で判断するため、多くの時間とコストを費やす点だ。進化が速く、創作物が次々と生まれる生成AIの特徴を考えると、現在の著作権法の考え方や仕組みでは、現実的な対応ができないというのも明白である。専門家の間では、生成AIに関する課題を解決するには、現行の著作権法を改訂するというアプローチでは、部分的な改正にとどまったり、対応が遅くなったりして、なじまないとの意見もある。別の角度からの大胆なアプローチが必要との声がある。

一方、生成AIの学習段階において、「自分の創作物を学習されたくない」「学習したのであれば補償してほしい」と創作者が考えた場合に、それは実現するのだろうか。

米国では、ニューヨーク・タイムズが、生成AIの学習に自社の記事が無断で使用されたとして、マイクロソフトや米OpenAI(オープンエーアイ)を提訴。シカゴ・トリビューンなどの地方8紙も同様の訴訟を行っている。また、画像を生成するAIを開発する企業4社に対して、アーティストが集団訴訟を起こし、自分たちの作品が画像の学習に無断で用いられたとした訴えも起きている。

実は、ここにも難しいポイントがある。前提として、自分の創作物にそもそも著作権が発生しているのか、という点を考慮しなくてはならないからだ。新聞記事や著名なアーティストの作品を含めて、創作物に著作権があるのかどうかは裁判所の判断に委ねられるためだ。

弁理士会は「クリエイターにとっては、自分でつくった創作物には、当然、著作権が発生しているという先入観があるが、裁判所が判断する法律であるため、実際の結論は異なる場合がある。創作物を見ただけでは判断が難しいケースも少なくない」とし、「学習段階においては、著作物を生成AIに学習させる行為は、原則、著作権の侵害にはならない。ただし、条件によって侵害になる可能性もある」とする。

だが、生成AIを開発している企業が、学習内容を開示しなければ、こうした判断は難しくなる。実際、生成AIを開発している多くの企業が学習内容を公開していない。生成AIを開発する事業者に対する学習内容開示の透明性や、情報開示の協力が求められているが、そのハードルは高いのが現状だ。

有効な対策となる創作過程の明確化

弁理士会では、生成AIによるコンテンツの創作において、著作権の観点からは、創作過程を明確にすることが有効な対策になると提案する。具体的には▽なにを目的として▽どのAIを使って▽誰がどのように創作したか─を明らかにすることだ。創作過程の証拠確保にはタイムスタンプなどを活用することも適切であるとしている。例えば、「きれいな富士山」という一言だけで創作された富士山のイラストと、300回もプロンプトを打ち込んで、細かく修正した結果、創作したイラストだとしても、その証明がなければ、2種類の絵イラストの差は見ただけだけわからず、どこまで製作者の意図が反映されて描かれたものなのかもわからない。弁理士会はこう解説する。

「詳細な要件を多数組み合わせて、ようやく求める絵が描けたという自分の創作が入っているということを証明するには創作過程の記録がなければ、裁判では不利になる。学習用データの内容やプロンプトの内容、さらに生成の方法などが、依拠性の判断に影響する可能性がある。紛争を想定すると、生成AIを活用した生成物には、創作過程を記録することは義務に近い取り組みになってくる」

さらに、「生成AIを利用することにより、意図せずに他人の著作権を侵害する場合があることから、生成AIの利用は注意する必要がある」とも指摘する。著作権侵害が生じないようにするための手段として、他人の著作権を侵害することがない学習用データを用いている生成AIや、著作権侵害をしにくいような技術が導入された生成AIを利用することが好ましいとする。

また、生成AIを活用したコンテンツで、著作権を活用したビジネスを想定している場合に、当然のことながら、著作権が生じるように創作することが重要だという。ここでも、「創作物を他者に複製されないために、著作権を意識した創作プロセスを計画すべきだ。生成AIによって、創作に関わる効率化は図れるが、調査や記録、契約検討などのリスク回避に時間とコストを費やす必要がある」と、新たな対策の必要性を示す。

発明には有効なツール 特許権とは「相性がいい」

一方、著作権以外の知的財産権と生成AIとの関係はどうだろうか。政府の知的財産戦略本部は、24年5月に、「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」を公表。それにより、特許権や意匠権、商標権と生成AIの関係が明確になってきた。弁理士会は特許権などについて「著作権と生成AIの関係とは大きく異なる点がある。著作権との関わりにおいては問題となる点が多いが、生成AIは発明創作のための有効なツールであり、特許権とは相性がいい」と位置づける。

先ごろ、AIを発明者として出願された特許があり、それに対して、「AIは発明者としては認められない」との判決が出された。だが、「これは、AIが発明者ではないことを示したものであり、AIによる発明創作支援を否定するものではない。人間がAIを使用して発明を創作した場合、人間が発明者になる」という。

その上で、一つの事例を示す。ある特定の性質を示す材料を生成するために、複数の材料の中から好ましい材料を選択する作業は、人間よりも生成AIのほうが、速く、大量に処理できるのは明白だ。発明の前段階の手間のかかる作業などは生成AIに任せ、最終的なアレンジは、発明者である人間が行うことで、発明創作のスピードが上がり、質を高め、効率化も図れる。この場合、発明者は人となり、生成AIはツールという位置づけとなる。

弁理士会によると、特許権、意匠権、商標権のいずれにおいても、生成AIに対して特許発明や登録意匠、登録商標を学習させる行為については、権利侵害とはならない。ただし、学習の結果として生成された物やサービス、デザイン、商標を生産、使用、譲渡などした場合に、特許権の技術的範囲に含まれていたり、登録意匠や登録商標と同一・類似していたりする際には、侵害が認められる可能性がある。

特許や意匠、商標の各権は、著作権とは異なり、権利の発生に出願と審査が必要であることから、権利のあり方、存在が明確になりやすい。著作権は著作物が創作された時点で発生するものの、その公表は著作権者が決めるもので、実際に著作権が存在するかどうかは容易には把握できない。

この観点も踏まえ、弁理士会では、「特許権や意匠権、商標権では、生成AIの利用により権利侵害が複雑化したり、大幅に増加するといった問題が生じたりすることは考えにくい」とする。一方、生成AIの広がりによってトラブルが増加する可能性もあることから、知的財産権に関する正しい知識を身につけ、意図しないかたちでの侵害を未然に防ぐことが重要と呼びかけている。新たなルールが形成されつつある段階では、より慎重な対応が必要だと言えるだろう。

生成AIの広がりとともに関心を集めているのが、作成されたコンテンツなどに関する、著作権をはじめとした知的財産権の問題だ。イラストや文章などを容易に生み出せる生成AIがもたらす新たな課題について、日本弁理士会の見解から考える。

(取材・文/大河原克行 編集/藤岡 堯)

米Microsoft(マイクロソフト)は2023年、「Copilot Copyright Commitment」を発表した。同社のAIサービスである「Microsoft Copilot」や「Azure OpenAI Service」による出力結果を使用して著作権侵害で訴えられた場合に、マイクロソフトは同サービスの利用者を弁護し、不利な判決が下された際の費用を負担することを約束している。同様の取り組みは、米Google(グーグル)や米Adobe(アドビ)も用意し、生成AIに関する著作権リスクを補償している。このように、生成AIで作成したコンテンツの著作権に関する話題は、世界各地で発生しており、関連する議論が進められ、ルールづくりも加速している。

日本でもそれは同様だ。文化庁は24年3月、文化審議会著作権分科会法制度小委員会がまとめた「AIと著作権に関する考え方について」を発表。生成AIサービスを提供する事業者、生成AIを利用してコンテンツを生成するユーザー、著作権を持つクリエイターの立場から生成AIへの懸念などを捉えながら、生成AIと著作権に関するガイドラインを示した。

実際、一見似たようなイラストでも、裁判所では非類似と判断し、著作権侵害を認めなかったり、まったく構図が異なる場合でも類似性が認められたりといった判例がある。著作権は、類似性と依拠性の両方が判断され、仮に他人の著作物に類似していたとしても、他人の著作物の真似をして創作していなければ侵害とはならない。だが、類似の度合いによっては、依拠していると判断される可能性もある。つまり著作権には▽著作物であるか▽類似しているか▽依拠しているか─の判断がそれぞれ必要であり、極めて複雑かつ不明確という特徴があるのだ。

もう一つ見逃せない課題が、先に触れたように、著作権侵害は裁判所で判断するため、多くの時間とコストを費やす点だ。進化が速く、創作物が次々と生まれる生成AIの特徴を考えると、現在の著作権法の考え方や仕組みでは、現実的な対応ができないというのも明白である。専門家の間では、生成AIに関する課題を解決するには、現行の著作権法を改訂するというアプローチでは、部分的な改正にとどまったり、対応が遅くなったりして、なじまないとの意見もある。別の角度からの大胆なアプローチが必要との声がある。

一方、生成AIの学習段階において、「自分の創作物を学習されたくない」「学習したのであれば補償してほしい」と創作者が考えた場合に、それは実現するのだろうか。

米国では、ニューヨーク・タイムズが、生成AIの学習に自社の記事が無断で使用されたとして、マイクロソフトや米OpenAI(オープンエーアイ)を提訴。シカゴ・トリビューンなどの地方8紙も同様の訴訟を行っている。また、画像を生成するAIを開発する企業4社に対して、アーティストが集団訴訟を起こし、自分たちの作品が画像の学習に無断で用いられたとした訴えも起きている。

実は、ここにも難しいポイントがある。前提として、自分の創作物にそもそも著作権が発生しているのか、という点を考慮しなくてはならないからだ。新聞記事や著名なアーティストの作品を含めて、創作物に著作権があるのかどうかは裁判所の判断に委ねられるためだ。

弁理士会は「クリエイターにとっては、自分でつくった創作物には、当然、著作権が発生しているという先入観があるが、裁判所が判断する法律であるため、実際の結論は異なる場合がある。創作物を見ただけでは判断が難しいケースも少なくない」とし、「学習段階においては、著作物を生成AIに学習させる行為は、原則、著作権の侵害にはならない。ただし、条件によって侵害になる可能性もある」とする。

だが、生成AIを開発している企業が、学習内容を開示しなければ、こうした判断は難しくなる。実際、生成AIを開発している多くの企業が学習内容を公開していない。生成AIを開発する事業者に対する学習内容開示の透明性や、情報開示の協力が求められているが、そのハードルは高いのが現状だ。

(取材・文/大河原克行 編集/藤岡 堯)

米Microsoft(マイクロソフト)は2023年、「Copilot Copyright Commitment」を発表した。同社のAIサービスである「Microsoft Copilot」や「Azure OpenAI Service」による出力結果を使用して著作権侵害で訴えられた場合に、マイクロソフトは同サービスの利用者を弁護し、不利な判決が下された際の費用を負担することを約束している。同様の取り組みは、米Google(グーグル)や米Adobe(アドビ)も用意し、生成AIに関する著作権リスクを補償している。このように、生成AIで作成したコンテンツの著作権に関する話題は、世界各地で発生しており、関連する議論が進められ、ルールづくりも加速している。

日本でもそれは同様だ。文化庁は24年3月、文化審議会著作権分科会法制度小委員会がまとめた「AIと著作権に関する考え方について」を発表。生成AIサービスを提供する事業者、生成AIを利用してコンテンツを生成するユーザー、著作権を持つクリエイターの立場から生成AIへの懸念などを捉えながら、生成AIと著作権に関するガイドラインを示した。

著作権の侵害成立 専門家も意見分かれる

知的財産の専門家である弁理士によって構成されている日本弁理士会は「著作権法を生成AIに当てはめた場合、著作権解釈はより複雑になる」とする。弁理士会は生成AIにおける著作権の問題を理解するには、著作権そのものの特性を理解する必要があると指摘する。そもそも著作権法とは、裁判所でしか判断できない法律であるため、予見可能性や判断明確性が低く、著作権が成立するか、あるいは類似性が認められ著作権侵害が成立するのか、といった点については、専門家でも意見が分かれることが珍しくない。

実際、一見似たようなイラストでも、裁判所では非類似と判断し、著作権侵害を認めなかったり、まったく構図が異なる場合でも類似性が認められたりといった判例がある。著作権は、類似性と依拠性の両方が判断され、仮に他人の著作物に類似していたとしても、他人の著作物の真似をして創作していなければ侵害とはならない。だが、類似の度合いによっては、依拠していると判断される可能性もある。つまり著作権には▽著作物であるか▽類似しているか▽依拠しているか─の判断がそれぞれ必要であり、極めて複雑かつ不明確という特徴があるのだ。

もう一つ見逃せない課題が、先に触れたように、著作権侵害は裁判所で判断するため、多くの時間とコストを費やす点だ。進化が速く、創作物が次々と生まれる生成AIの特徴を考えると、現在の著作権法の考え方や仕組みでは、現実的な対応ができないというのも明白である。専門家の間では、生成AIに関する課題を解決するには、現行の著作権法を改訂するというアプローチでは、部分的な改正にとどまったり、対応が遅くなったりして、なじまないとの意見もある。別の角度からの大胆なアプローチが必要との声がある。

一方、生成AIの学習段階において、「自分の創作物を学習されたくない」「学習したのであれば補償してほしい」と創作者が考えた場合に、それは実現するのだろうか。

米国では、ニューヨーク・タイムズが、生成AIの学習に自社の記事が無断で使用されたとして、マイクロソフトや米OpenAI(オープンエーアイ)を提訴。シカゴ・トリビューンなどの地方8紙も同様の訴訟を行っている。また、画像を生成するAIを開発する企業4社に対して、アーティストが集団訴訟を起こし、自分たちの作品が画像の学習に無断で用いられたとした訴えも起きている。

実は、ここにも難しいポイントがある。前提として、自分の創作物にそもそも著作権が発生しているのか、という点を考慮しなくてはならないからだ。新聞記事や著名なアーティストの作品を含めて、創作物に著作権があるのかどうかは裁判所の判断に委ねられるためだ。

弁理士会は「クリエイターにとっては、自分でつくった創作物には、当然、著作権が発生しているという先入観があるが、裁判所が判断する法律であるため、実際の結論は異なる場合がある。創作物を見ただけでは判断が難しいケースも少なくない」とし、「学習段階においては、著作物を生成AIに学習させる行為は、原則、著作権の侵害にはならない。ただし、条件によって侵害になる可能性もある」とする。

だが、生成AIを開発している企業が、学習内容を開示しなければ、こうした判断は難しくなる。実際、生成AIを開発している多くの企業が学習内容を公開していない。生成AIを開発する事業者に対する学習内容開示の透明性や、情報開示の協力が求められているが、そのハードルは高いのが現状だ。

この記事の続き >>

- 有効な対策となる創作過程の明確化

- 発明には有効なツール 特許権とは「相性がいい」

続きは「週刊BCN+会員」のみ

ご覧になれます。

(登録無料:所要時間1分程度)

新規会員登録はこちら(登録無料) ログイン会員特典

- 注目のキーパーソンへのインタビューや市場を深掘りした解説・特集など毎週更新される会員限定記事が読み放題!

- メールマガジンを毎日配信(土日祝をのぞく)

- イベント・セミナー情報の告知が可能(登録および更新)

SIerをはじめ、ITベンダーが読者の多くを占める「週刊BCN+」が集客をサポートします。 - 企業向けIT製品の導入事例情報の詳細PDFデータを何件でもダウンロードし放題!…etc…

- 1