仮想化技術に対する国内企業の認識はここへきて、「知る」から「使う」フェーズへと急速に変化している。仮想化技術が普及し始めた2005年頃、「開発環境」に仮想化を利用する有用性は広範に知られていた。現在では、物理的に増え過ぎたサーバーなどの「統合」を主な目的として「本番環境」で利用する動きが加速している。しかし、“仮想化信奉”が進む一方で、逆に仮想化で生じる問題があることも理解する必要があるようだ。将来的に運用管理を効率化する上で、単純に1台の物理サーバーに仮想サーバーを乗せることによる弊害などがある。大手SIベンダーからは、こうした問題を解決しつつ、導入から運用管理までを見越した「仮想化ソリューション」が続々登場している。ユーザー企業はどんな視点で選択すべきなのか検証する。(谷畑良胤●取材/文)

インフラ全体で仮想化技術の利用進む

運用管理を視野に入れた導入を これまで、「VMware」など仮想化ソフトウェアは、「開発環境」で利用するメリットについて取り上げられることが多かった。「本番環境」と同じシステム環境を開発用に充てるには手間がかかるため、仮想化環境に簡単に切り出して開発に利用した。この利用方法だと、実運用マシンに新たな環境をインストールして、セットアップするステップは不要になる。ここで完成したソフトの導入は、ネットワーク経由で仮想化環境をデプロイするだけで簡単に終了する。

また、サポート切れの「Windows NT4.0」上などのレガシー環境にあるアプリケーションを継続的に利用し続けるユーザー企業にとって、「VMware」などは使い勝手の良い仕組みだった。ベンダーの都合ではなく、ハードウェアやOSなどのライフサイクルを分離してユーザー企業の利用方法に応じて、システム寿命を決められることができたためだ。ユーザー企業は、仮想化の導入が目的ではなく、増え過ぎた物理サーバーを統合するなど、ユーザー企業が自社システムの課題を解決する手段として利用しようとしている。

ところが、仮想化技術を応用して物理サーバーを統合すれば、運用管理を含めてすべてが解決するかというと、そうではない。1台の物理サーバーに複数の仮想サーバーを搭載する弊害もあるからだ。仮想化技術を応用することで、CPUやメモリなどの集約は比較的簡単に行うことができる。一方で、統合する複数の物理サーバーは、多くの部署にまたがっていることが少なくないため、運用管理やデータの集約ができなくなる危険性がある。

例えば、“人間系”の運用管理では、仮想化環境をどの部署が所有し、誰が管理責任を負うべきなのかが問題になる。さらに、機能面の運用管理では、ストレージのスナップショット機能を用いた場合、仮想マシン別にバックアップ可能な時間帯が異なることもあり、そのタイミングをいつにすべきかという問題が発生する。異なるサーバーを、仮想化技術を利用して物理的に統合することは簡単だが、運用管理の方法はユーザー企業によってバラバラなため、実情に応じて事前に運用管理体制を標準化する必要がある。

積み上げ式のシステムは終焉へ

仮想化の導入に関するこうした問題は、大手SIベンダーを中心としたSIerなどが積極的に事前にコンサルティングするなどで、克服されようとしている。加えて、「VMware」など仮想化ソフトの品質が向上したほか、SIerの提案・導入が手馴れてきたことやブレードサーバーやストレージなど、ハードとソフトを組み込んだ「仮想化ソリューション」の登場、検証技術が高度化したことによる技術的な課題も解決され、仮想化環境の導入の敷居はかなり低くなっている。このように、仮想化技術を利用することで、高価で大容量のサーバーや大量のx86サーバーを積み上げてシステムを最適化する時代は終焉に向かうといえそうだ。

先にも述べた通り、ユーザー企業のシステムを仮想化するメリットは、運用管理面などで大きく効率化が図れる。仮想化特有のバックアップやリカバリなどの機能で、運用管理をどう効率化するかを明確化できるかが、大手SIベンダーやシステムを導入するSIerの腕の見せどころだ。プロセッサ・メーカーのインテルやAMDなどは今後、ハードやCPUに仮想化をサポートした機能を実装することを明らかにしているため、現段階でのボトルネックは、ほとんど解消されてくるだろう。

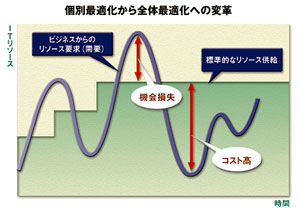

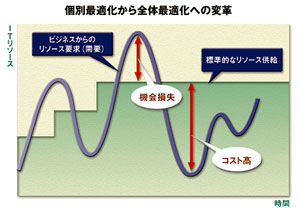

各種調査会社のデータによると、国内企業のIT投資のうち6-7割は、既存システムの保守・運用で占められている。戦略的に利用するITの投資を拡大する上で、運用管理を効率化してITコストを削減する動きは活発化している。保守・運用コストの負担が過大な原因は、企業内に「部分最適」の名のもと、多数のサーバーが無計画に設置され、これが今も散在していることだ。企業内のIT部門担当者は、設置場所や利用目的、マルチベンダーでシステム環境が異なるサーバーを個々にメンテナンスする必要がある。しかし、サーバー上で稼働するアプリケーションは、例えば年度末の繁忙期になると消費がピークになるため、リソースを増やすためにサーバーを増設するなど、“場当たり的な対応”が日常的に行われているのが現実である。

国際競争力を備えるため国内企業では、ビジネスの変化に即応する柔軟なシステムを必要としている。無計画にサーバーを増設すると、構成を変更する際の動作検証が煩雑になるほか、サーバー別にOSやアプリケーションのバージョンが異なるため、パッチ管理やバージョンアップに手間取ってしまう。これに対し、仮想化環境では、1台のサーバー上に仮想的なレイヤを構成して、その上でOSやアプリケーションを稼働させることができ、ハードとOS、アプリケーションの依存を解消できる。企業内に散在するサーバーの運用管理は、仮想化技術を使った1台のサーバーに統合することができるのだ。

ストレージを含めた管理に課題 仮想化技術の企業システムへの適応は、サーバーに限らず、ストレージやネットワーク領域へも広がりを見せている。仮想化環境を利用してサーバーのリソース配分を最適化できたとしても、システムの状況に応じ、ストレージの容量を分散したり、設定変更を簡素化することなどができなければ、システムの一元管理が不可能になるためだ。

国内の大手SIベンダーからは、「VMware」などを利用した「システムの一元管理」を謳う仮想化製品が相次ぎリリースされている。しかし、サーバー、ストレージ、ネットワークのすべてを一元管理でき、インフラ全体で横断的に利用でき、検証済みである仮想化の仕組みとなると、その数は限定されている。

調査会社・米IDCによると、マルチコア・アーキテクチャや仮想化技術が急速に普及しているため、世界でx86サーバーの出荷台数の伸びは鈍化する傾向にあるという。米IDCはこれまで、06-10年にx86サーバーの出荷台数が61%伸びると予測していたが、今年3月のレポートで39%に下方修正している。一方で、05-10年に仮想化を目的としたサーバーの出荷台数は、年率40.6%の勢いで成長すると予測している。国内でも、大手SIベンダーによる仮想化の技術革新が進み、実運用マシンへの導入が加速しているようだ。世界で起きている「仮想化の波」の第一波は、国内にもすでに届いているといえそうである。