Special Feature

ニューノーマル時代を勝ち抜くために取り組むべきこと コロナ禍で学びなおすDX

2020/10/22 09:00

週刊BCN 2020年10月19日vol.1846掲載

DXの取り組み、日本で起きていること

日本企業のDXへの取り組み状況はどうだろうか。伊藤特任教授は、「日本では経営者が生産現場でのIT化やRPA化ばかりを見て満足している例が多い。また、経営者自らがDXについて説明し、ビジョンを示すケースが少ない。DXやサイバーセキュリティについて取締役会や投資家で対話が行われている米国とは対極的だ。日本の経営者は、経営システムやビジネスモデルの変革にDXを活用する姿勢が弱い。これがデジタルガバナンスの遅れに直結している」と危機感をあらわにする。

またアクセンチュアは、企業内で「テック・クラッシュ」が起きていると指摘する。テクノロジーコンサルティング本部インテリジェントソフトウェアエンジニアリングサービスグループ日本統括マネジング・ディレクターの山根圭輔氏は次のように語る。

「テクノロジーが生活に溶け込み、欠かせない存在になっているのに、企業は企業視点での選択や囲い込みといった狭いエコシステムで捉え、テクノロジーを既存業務の効率化の手段としか捉えていない状況にある。これは、企業が提供しているテクノロジーが古いということが問題なのではない。企業側の古いスタイルと、先進的な生活者のスタイルの間にあるギャップが、テック・クラッシュを生み出す。言い換えれば、企業側が提供するサービスに対して、生活者が信頼をおけない状況、生活者が信頼を喪失している状態を指す。企業側は、顧客中心のテクノロジーを再考していく必要があり、それが、ポストデジタル時代には急務になっている」

伊藤特任教授も、「今後、デジタルは手段でなく、前提となる。社会やビジネスの基盤がデジタルに変化することで、デジタルやオンラインを付加価値として活用するのではなく、オフラインとオンラインの主従関係が逆転した社会が訪れる。リアルの世界が、デジタルの世界に包含されるという構造に再編成される。あらゆる社会活動、経済活動がデジタルにつながることが前提となり、リアルなやり取りはその一部になる。むしろ、リアルな場所は密にコミュニケーションを取るためのレアな場所になる」とする。

オンラインとオフラインの融合であるOMO(Online Merges with Offline )がさらに進展することで、オフラインとオンラインの主従関係が逆転し、これがアフターデジタルの実現につながるというわけだ。こうした変化をしっりと捉える必要があると、伊藤特任教授は強調する。

テクノロジーの導入だけで終わらせない

DXレポートでは、DXの定義を「企業がビジネス環境の変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を改革し競争上の優位性を確立すること」としている。経済産業省の和泉室長は、「これまでは、経済産業省は予算をかけてあるべき未来の姿を示し、産業変革に資するような検討や実証実験を行ってきた。だがそれらの施策においては、実証実験まではスイスイと進んでも、その結果を自社に取り込むというところで逡巡してしまい、それ以上はなかなか進まないというのが実態だった。このままではレガシー問題を解決できず、しかもその自覚がなく、ゆでガエルになる。こうした状況に対する警告のためにDXレポートを作った」としている。さらに「PoCを繰り返し、PoC貧乏になるのでなく、顧客や社会のニーズをしっかりと捉え、競争上の優位性を確立すること」が重要だと力を込める。経営者がテクノロジーを導入しただけで満足してしまったり、現場ではPoCを行ったことで満足してしまったりという実態が多いことに警鐘を鳴らす。

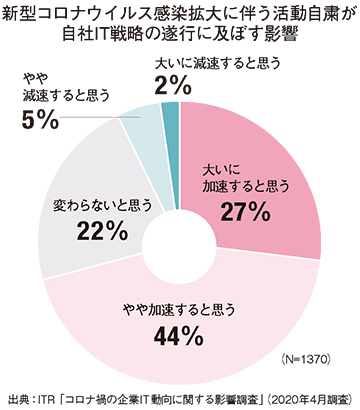

調査会社アイ・ティ・アール(ITR)が今年4月に実施した調査によると、新型コロナの感染拡大に伴う活動自粛によって、自社のIT戦略の遂行が、「大いに加速すると思う」とした企業が27%、「やや加速すると思う」が44%となり、約7割の企業が、コロナ禍において、IT戦略を強化。テクノロジーを重視していることが分かる。

だが、この調査のIT施策の実施状況をみると、「テレワーク制度の導入」や「リモートアクセス環境の新規・追加導入」「コミュニケーションツールの新規・追加導入」「PC・モバイルデバイスの追加購入・追加支給」「ネットワークインフラの増強」が上位5位までを占め、在宅勤務への対応に追われていたという実情が浮き彫りになっている。オンラインサービス事業の開始や販売チャネルのオンライン化など、DXにつながるような攻めの領域に対する投資の構成比は低い。先に触れたように、テレワークの導入だけではDXとはいえず、テクノロジーの成果は限定的だ。

Ridgelinezの今井CEOは、「企業は、経営環境や事業環境が変わる中で、何か違うことをしなくてはいけないと考えている。その変革を、テクノロジーで後押しするのがDXである。だが、DXのDにだけ注目し、デジタライズすれば何かが変わるという考え方では変革はできず、成果も生まれない。業務プロセスや戦略の立て方、人のマネージの仕方まで変わらないと、これまでと違った結果を出すことができない」と話す。

そして、過去の日本の企業の失敗を示しながら、次のように指摘する。

「日本の企業がERP(エンタープライズリソースプランニング)を導入する際に、同時にBPR(ビジネスプロセスリエンジニアリング)を行わなかったため、業務の標準化ができず、結果として、欧米の企業に比べて、ビジネスのパフォーマンスをあげられなかった。こうした過去の反省を生かすべきだ」

ERPは、1990年代に入って欧米の企業で導入が活発化した。ちなみに、1989年(平成元年)の世界時価総額ランキングの上位30位までに、日本の企業は21社も入っていた。その多くが金融系企業である。だが、それから30年を経た2019年の時価総額ランキングに日本の企業の名前は1社もない。経営やビジネスの変革と切り離してITソリューションだけを導入しても、事業環境の激しい変化に適応して成長を維持することはできないことの証左ともいえよう。

アクセンチュアの山根氏は、「あらゆる企業は、“テクノロジー企業”になることが前提となり、そして、あらゆるCEOは、“テクノロジーCEO”にならなくてはならない。テクノロジー企業とは、ビジネスの核にテクノロジーを融合している企業であり、テクノロジーCEOとは、先端技術に詳しいだけのCEOではなく、テクノロジーを企業の核に融合して考えることができる、いわばテクノロジー思考を持つCEOである」と説明する。テクノロジー思考を持つCEOとは、CEO自らがテクノロジーで経営を変える意思を持っているという意味だ。

このコロナ禍を企業変革のチャンスと捉えている経営者は多い。そして、そこにテクノロジーを活用するという必要性も理解している。だが、それをDXにつなげることが出来ていないのが実態とはいえないだろうか。

DXに取り組む必要性を経営者が理解すべき

日本の企業がDXに遅れている理由について、伊藤特任教授は次の3点を挙げる。一つは、システムの部分最適、複雑化の課題だ。各事業の個別最適化を優先した結果、システムが複雑となり、企業全体でのシステム管理、データ管理が困難になり、全体最適化が困難になっている。業務にあわせたスクラッチ開発が多用され、カスタマイズが好まれ、その結果、個々のシステムが独自化、特殊化している。

二つめは、課題解決を先送りしがちな経営者が多いことだ。現状、ビジネスが問題なく稼働しており、誰も困っていないため、経営者もシステムがレガシーであるという自覚がない。仮にレガシーであると認識していても、根本的に解決するには長い時間と大きな費用を要する上、手戻りなどの失敗リスクがあるため刷新に着手しにくく、問題を先送りにする傾向があるという。

そして三つめが、DXに対する経営層の意欲や貢献が薄いという点だ。社内にデジタル部門を設置していても、経営者側から明確な指示が出せないというケースもよく見られるという。

Ridgelinezの今井CEOも、こんな表現で、日本の企業のDXの遅れを指摘する。

「トランスフォーメーションを行うということは、これまでとは違うことをやること。だが、違うことをやると、生産性が落ちるのは当然である。ところが、目の前にある目標を達成しなくてはならないため、生産性が落ちる領域に、人やリソースを配置することを嫌がる経営者が多い。ここで発生する生産性の低下と、将来への布石とのギャップを埋めなくては、DXには取り組めない。生産性が落ちたり、嫌な思いをしながら新たなことに挑戦して、変革に挑むには、なぜ、それをやるのかといったことが腹落ちすることや、その必然性を理解することが大切である。DXを行う必然性を理解するには、自分自身の行動を変えるために納得できる客観性が必要である。そこにデータが活用できる。日本の企業はそれができていない」

平成の30年間は、「失われた30年」とまでいわれる。昭和の成功モデルを維持しつづけ、変革できなかったことが、日本の企業の国際競争力低下の原因になっているともいえそうだ。

来たる「第2フェーズ」が日本企業にとってDXの好機に

だが、「DXにおいて、日本の企業にはこれからチャンスがある」とも伊藤特任教授は指摘する。ヤフージャパンのCSO(Chief Strategy Officer)である安宅和人氏が、『シン・ニホン』で記した内容を基に次のように語る。現在、データとAIを活用して推進されているDXは第1フェーズであり、「入り口」といえる。外部から入ってくる基礎的な情報をどう仕分け、どう識別するかという段階であり、データとAIが広い産業で開始されたところだ。もちろん、データとAIを活用した新たなサービスも始まっているが、まだ「入り口」という範囲を出ていないとする。

これが2025年以降に第2フェーズに入ると、データとAIの2次的利用が進み、ヘルスケア、住宅、教育などの領域に特化した産業用途や、調達、製造、物流、人事といった機能での用途が進展。業界特化、機能に特化した垂直利用が促進されるようになる。ここで、これまでの「入り口」から「出口」に転換する。

そして、2035年以降の第3フェーズでは、インテリジェンスネット化が進み、デジタル化され、スマート化されたものが相互につながり、リアルな空間と重なり合うことになるという。

そして、日本の企業が能力を発揮できるのが、「出口」に変わる第2フェーズだ。

「出口側は、業界や機能といった垂直領域になり、深いドメイン知識に基づいた作り込みと、セミカスタマイズが必要になる。日本の持ち味である現場や顧客に密着した力が生きる。日本は、自動車、家電、重電、ファインケミカル、ロボット、鉄、建築・土木といった産業をフルセットで持っており、世界的に見ても、米国やドイツと並んで出口を押さえている数少ない国である。AIとデータを生かすことができる経験値が相当に高い」と、伊藤特任教授は語る。

第2フェーズがはじまる2025年は、DXレポートで示された「崖」が訪れるタイミングだ。DXレポートでは、現行の技術やビジネスに固執することで、保守費の高騰だけでなく、業務プロセスの改革ができず、その結果、2025年には21年以上も稼働している老朽化したシステムが6割以上を占め、老朽システムを起因としたトラブルが3倍となり、毎年12兆円もの経済的損失を生むことになると予測されている。もし、予測通りにこの状況に陥っていたとすれば、日本の強みが発揮できるDXの第2フェーズにその成果を発揮できず、さらに国際競争力は低下することになるだろう。

経済産業省の和泉室長は、「2025年は“昭和100年”に当たる年。そのタイミングに、昭和の時代にコーディングしたものがブラックボックスのソフトウェアとして残っていれば、これを起因とした課題が一気に表出することになるだろう。2025年まであと5年。DX推進の目的はダイナミックな変化への対応だ。これからのゲームチェンジを見越して、ニューノーマル時代の勝者となるべくDXを推進してほしい」とする。

新型コロナによって、デジタルへの関心が高まったのは確かだが、多くの企業は、これをDXにつなげるために、もう一歩踏み出さなくてはならない。今こそ、DXを正しく捉え、正しく推進することが必要だ。

企業活動に大きな影響を与えた新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、ニューノーマル時代における新たな働き方・生活様式の実現に向けて、デジタル技術を活用する動きが企業の間で広がっている。「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の言葉は、新たな社会を生き抜くためのキーワードにもなっているが、DXとは単にテクノロジーを活用することではない。その本質を捉えていないままデジタル化を進める企業も多い。コロナ禍においてDXを正しく捉え推進するために、あらためてDXの要点を再考してみよう。

(取材・文/大河原克行 編集/前田幸慧)

続きは「週刊BCN+会員」のみ

ご覧になれます。

(登録無料:所要時間1分程度)

新規会員登録はこちら(登録無料) ログイン会員特典

- 注目のキーパーソンへのインタビューや市場を深掘りした解説・特集など毎週更新される会員限定記事が読み放題!

- メールマガジンを毎日配信(土日祝をのぞく)

- イベント・セミナー情報の告知が可能(登録および更新)

SIerをはじめ、ITベンダーが読者の多くを占める「週刊BCN+」が集客をサポートします。 - 企業向けIT製品の導入事例情報の詳細PDFデータを何件でもダウンロードし放題!…etc…