Special Feature

1800号記念総力特集“レガシー”の逆襲なるか? コモディティビジネスの向こう側 4業界のポスト2020

2019/11/20 09:00

週刊BCN 2019年11月11日vol.1800掲載

<複合機・プリンタ Multifunction Product Printer>

SMB向け情報システムの核としての価値を追求 いよいよ需要縮小は不可逆な段階に

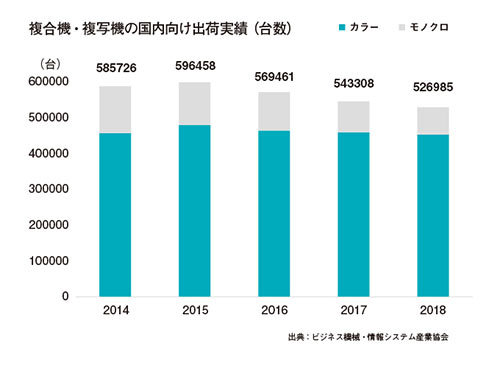

複合機の市場縮小が止まらない。事務機メーカーで構成される業界団体のビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)が集計する出荷実績によると、国内向けの台数は、2009年のリーマンショックによる激減で年間50万台を下回った後、15年までは回復傾向にあった。しかし、リーマン前の水準を超えることはなく、16年からは再び減少に。以降、前年比3~4%程度の台数減が継続しており、この勢いで進むと、20年にはリーマン後の最低水準を更新する可能性がある。(取材・文/日高 彰)鮮明になる市場のシュリンク傾向

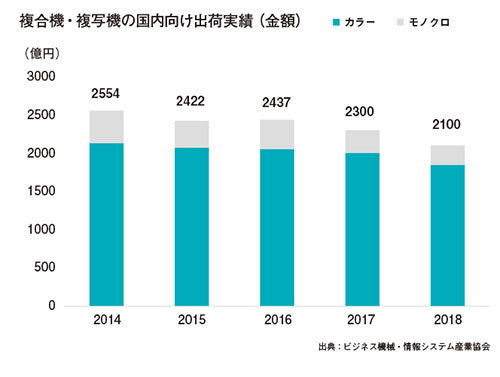

17年、18年の市場の状況を見ると、台数よりも急激な勢いで出荷金額が下落しており、市場がシュリンクする一方で価格競争は激化している様子が見て取れる。複合機だけでなく、単機能のページプリンタ市場を見ても、大型案件があった時期を除き減少が続いており、明るい兆しはない。

従来は「このビジネスはカウンターチャージや消耗品で稼ぐモデルだ。機器の台数自体は伸び悩んでも、トータルの印刷枚数は増加している」というロジックで、事業としては堅調に推移していると説明されることも多かった。しかし、調査会社IDC Japanによれば、印刷枚数も15年をピークとして減少フェーズに入っており、同社のリポートでは18~23年の間に年間平均マイナス1.6%で枚数を減らしていくと予測されている。

さらに、好調だったアジア新興国市場での需要が一巡し、最近では中国や欧州の景気減速が色濃くなったことで、海外での販売も横ばいか減少に転じている。国内の減少分を海外の旺盛な需要でカバーする形で複合機・プリンタ事業を維持することもままならなくなってきた。

長年叫ばれてきたオフィスのペーパーレス化は、コストの削減や文書管理の統制強化といった管理側主体の発想だったため、必ずしも多くの企業には広がらなかった。しかし、昨今の働き方改革で導入が広がっているモバイル端末やリモートワークは、従業員にとってもメリットのある仕組みであり、それを実現するには一定のペーパーレス化が避けられない。印刷機としての複合機・オフィスプリンタの需要縮小は、いよいよ不可逆な段階に入った。

業務アプリの連携プラットフォーム

では、この抗えない流れの中で、メーカーや販売会社はどのようにして収益を確保しようとしているのか。

代表的な取り組みの一つが、クラウドサービスとの連携だ。スキャンした文書をクラウドストレージサービスに保存したり、経費精算サービスと連携することで領収書の管理を効率化したりするもので、紙の情報を電子化する際の入り口として、複合機の利用やソリューション展開を促進するものだ。

この領域で今年大きく動いたのがリコーだ。新世代機の「IM C」シリーズでは、複合機と業務アプリケーションが連携可能となる「Intelligent WorkCore」機能を搭載。請求書をスキャンすると、その内容がOCR(光学文字認識)処理され、手作業による転記なしで連携先の会計ソフトや銀行支払いシステムに入力されるといったソリューションを構築できる。これまでの機種では不具合修正にとどまっていたアップデート方針も見直し、多様な文書に対応できるよう、内蔵ソフトウェアは数年先まで継続的に機能拡張を行う。

従来の複合機でも類似した連携機能をもつ製品はあったが、IM Cシリーズでは、特定少数の協業先とだけ連携可能にするのではなく、リコー製の各種デバイスに加え、サードパーティーのアプリケーションも連携可能な基盤「EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES(EDW)」が用意されているのが特徴。EDWのパートナープログラムには、10月時点で80社が参画しているという。単にデバイスやサービス間の連携を図るだけでなく、パートナーが開発した連携ソリューションをサブスクリプション型で提供するための基盤機能を備えており、リコーの複合機を通じてパートナーが収益を得られる仕組みとなっている。

コニカミノルタも、かねて開発を進めていたITサービスとの統合型商材「Workplace Hub」の提供を、今年春から国内でも開始した。PCサーバーを複合機とセットで提供する月額課金型のサービスで、サーバー管理者を置くことができない中小企業でも、ファイル共有、ネットワークセキュリティ、IT資産管理といった機能を簡単に導入できる。

クラウドからすべての機能を提供するのではなく、あえてオンプレミスのサーバーをセットにしたのは、サーバー自体にUTM(統合セキュリティ管理)機器の機能を搭載し、クラウドとの間で安全な接続を確立するゲートウェイ機器としての役割を持たせているほか、監視カメラの映像分析など、エッジ側で処理するほうが都合の良いアプリケーションが今後増加すると見込んでいるためだ。

加えて、従来中小企業向けの業務アプリケーションを販売してきたサードパーティーを、このプラットフォームに呼び込みやすくするという意図もある。Workplace Hubには、サードパーティーのアプリケーションがどれだけ使われたかの情報を受け取るAPIが用意されており、ユーザーに対しての課金・請求は、複合機の使用料と一括してコニカミノルタが行う。ISVなどのサードパーティーは、すでに開発済みのオンプレミス用アプリケーションに最小限の改修を加えるだけで、従来売り切り型だった製品をサブスクリプション形態で提供できるようになる。

両社の試みは、複合機のスキャン機能を単にクラウドストレージへの入り口として使うだけでなく、複合機とアプリケーションやサービスを統合することで、ユーザー企業、特に業務システムの開発のため十分な予算を確保できない中小企業の業務改革を支援しようとするものだ。しかし、リコーのEDWでサードパーティーのアプリケーションが登場するのはまだこれからという段階。コニカミノルタのWorkplace Hubは、当初の構想発表から2年が経過し、販売開始からも半年が経過しているが、山名昌衛社長は「複合機の販売員によるエンゲージメントをいかに強化するかが課題」とコメントしており、品物はできあがったものの売り方には混乱がある様子。収益を生むエコシステムとして回り始めるまでには少なからぬ時間とさらなる投資が必要となりそうだ。

サブスク化の波はいよいよ本物か

また、消耗品や保守費用などのアフター収入を利益の源泉とする“ジレットモデル”で運営されてきた業界の考え方が、ここへきて変わる可能性も出てきた。

エプソン販売は、インクジェット複合機、インク、保守サービスをセットにしたサブスクリプション型の提供形態「スマートチャージ」を14年から提供してきた。サービスエンジニアによる定期的な点検・部品交換が必要なレーザー方式の製品に比べ、保守作業の頻度が少なくて済むインクジェット方式の利点を生かし、インク代込みの月額定額制で複合機を導入できることを売りにしたサービスだ。エプソンではこのスマートチャージに対応した機種として、レーザー複合機の置き換えをねらった高速機「LX-10000」(印刷速度毎分100枚)などを発売していたが、市場に与えたインパクトは限定的な範囲にとどまっていた。

サブスクリプション型の複合機はこれまでエプソンによる孤軍奮闘の状態で、果たして持続可能な事業形態なのか訝る向きもあったが、昨年末、キヤノンが対抗馬となる毎分50枚のインクジェット複合機「WG7350FM」を発売し、エプソン同様に月額制での提供を開始した。対抗する形でエプソンは、今年度から教育機関向けの施策として、現在稼働中のレーザー機のリースを解約することなく、同水準の費用負担で高速インクジェット機を導入できる料金プランの提供を開始。印刷枚数が多いがコストにも敏感で、インクジェット機と相性が良いとされる文教市場を本格攻略するためだ。

また、キヤノンのWG7350FMは月額1万3000円からという低価格を訴求するが、このサービス料金にはセキュリティソフト「ESET」5ライセンス分が含まれるほか、上位の料金プランでは、UTMをレンタル提供するサービスも用意されている。プリンティングとIT支援サービスをパッケージにした新商材の形態をとることで、同社では「売り切り」から「月額制」への転換というよりも、新たな顧客や収益機会を開拓するための商材と位置づけている。

デジタルトランスフォーメーションが叫ばれる昨今のIT市場において、その第一歩として取り組むべきは、既存のバックオフィス向け情報システムのアップデートだ。特にSMB向け市場では、そのコアとして新しい価値を市場に訴求できるかが複合機・プリンタビジネスの成否を握ることになりそうだ。

どうなる? 事務機ディーラーの成長モデル

台数減も取引品目を伸ばす大塚商会

今も業界のあちこちで「紙と電子は適材適所で使い分けるもの。この先、大きな成長こそ期待できないものの、印刷需要がなくなることはない」といったコメントが聞かれる。しかし、4~5年ごとのリプレースに伴う機器販売や保守費用に頼る事業モデルでは、利益の喪失に向かって緩やかに縮小していくのみである。全国約10万社の企業に複合機を納入している大塚商会は、10年以降7年連続で複合機の販売台数を伸ばし続け、ピーク時の16年には年間4万4000台あまりを販売していたが、17年以降は市場全体の傾向と同じく台数を減らしている。しかし、同社が一貫して注力しているのは、複合機ですでに取引のある企業に対し、一つでも多くの品目を提案し、クロスセルを達成することだ。

18年第1四半期時点で、複合機顧客1社あたりの取引商材数は平均で4.18だったが、直近の19年第3四半期では、これが4.24まで拡大したという。わずか0.06商材の伸びに見えるが、母数となる顧客数をかけ合わせると、1年9カ月間で実に約6000社との間で新規商材の取引が始まった計算になる。事務機ディーラーの間でも、常日頃叫ばれていたソリューション提案のスキルを持てるか、それとも機器・保守費用依存のままか、今後勝ち負けが色濃く分かれていくことになるだろう。

<SIer System Integrater>

転換進むビジネスモデル 平成型SEと令和型SEのハイブリッド型へ

SIerにとっての「コモディティビジネス」は、要件定義ありきの請負ソフト開発や、ERP(基幹業務)パッケージの単純な実装などの既存SIビジネスである。既存SIがすぐになくなることはないが、価格競争に巻き込まれやすく、粗利も限られるといった課題も多い。この領域でライバルのSIerと差別化することは徐々に難しくなっている。顧客から選ばれるSIerとなり、売り上げや利益を継続的に伸ばしていくには、ITにより顧客の市場における価値を直接的に高めていくビジネスに一段と踏み込んでいく必要がある。いわゆるデジタルトランスフォーメーション(DX)と呼ばれる領域だ。(取材・文/安藤章司)既存SIだけではDXには不十分

SIerのDXビジネスとは、最新のデジタル技術をベースに顧客の業務プロセスを変革し、市場のディスラプター(破壊者)にも打ち勝っていくための支援ができるパートナーになることだ。顧客の市場におけるポジションや業界動向のみならず、破壊者になり得る新規参入者の動きまで観察し、デジタルを武器とした対抗策を顧客とともに考える。だが、長年開発業務に従事してきたSEに、いきなり「DXビジネスに移行しろ」と言ってもそう簡単にはいかない。業種・業務の知識を持ち、ソフト開発や業務パッケージの実装のプロフェッショナルであるだけでは、DXビジネスを担う人材としては不十分だからだ。

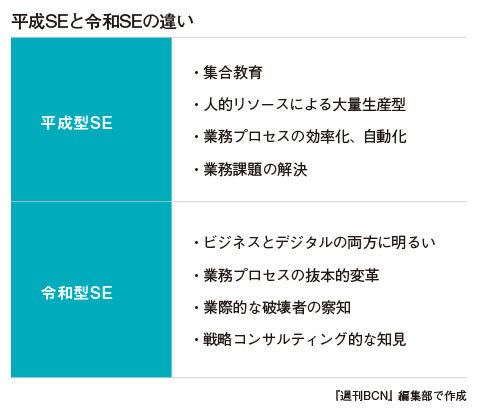

これまでのSEの育成は、技術研修などの集合教育や実際の開発業務を通じて「一人でも多くの人的リソースを確保すること」を重視してきた。SEの絶対数を確保し、稼働率を高めることが売り上げや利益増に直結してきたからだ。一方、DXビジネスに必要なのは、最新のデジタル技術に長け、かつ顧客のビジネス戦略をともに考えられるSEなのだ。NECソリューションイノベータでDX推進を担当する塩谷幸治・DX推進グループシニアマネージャーは、「既存SIのSEが“平成型SE”だとしたら、DXビジネスではITとビジネスの両方に明るい“令和型SE”が求められる」と話す。

塩谷幸治 シニアマネージャー

現場SEがDX変革のカギ握る

では、ITとビジネスの両方に明るい「令和型SE」は、どのように育成するのか――。SIerの強みは、顧客のビジネスに最も近いところで仕事をしていることだ。ならば、全国の支社支店で勤務する現場のSEに、「もっと深く顧客のビジネスを理解させる仕組みをつくるのがSIerにとって最も適した選択」だと塩谷シニアマネージャーは考える。顧客の業務プロセスをよく知り、効率化したり自動化したりする業務課題解決型の「平成型SE」から、さらに一歩踏み込んで、業務プロセスを抜本的に変えるのが「令和型SE」の姿だという(図参照)。

破壊者の例でよく挙げられる米アマゾンは、既存の小売業の勢力図を変えただけでなく、パブリッククラウドによってSIerのIT基盤ビジネスを根底から覆すほどのインパクトを与えた。令和型SEは、自分の担当する業種のみならず、業界の垣根を越えた業際的な動向を捉える能力も欠かせない。

NTTデータでは、全社的なDXビジネスを取りまとめるDSO(デジタルストラテジーオフィス)によって、事業部門のSEが担当する業種の枠を超えたDX実現に取り組んでいる。DSOを担当する塩谷幸裕・技術革新統括本部企画部企画戦略担当部長は、「顧客組織の奥深くまで入り込み、顧客と密接に意思疎通できるのは現場のSEや営業をおいて他にいない」としつつも、同時にDSOの機能によって、こうした現場のSE・営業の知見を他の事業部門や海外子会社が共有できる仕組みを実践している。

塩谷幸裕 部長

また、現場起点でDXビジネスを創りあげるスタイルは、「SIerのビジネスとよく馴染む」とも話す。例えば、小売業向けのレジ無し店舗や、医療向けのAI画像診断支援、コネクティッドカーといったNTTデータが手がけるDXビジネスの多くは、「すでに客がついている分野」(塩谷部長)が占めているという。ゼロから開発するより先行投資分の費用回収のメドが立ちやすく、DXビジネスのリスク軽減にも役立つ。NTTデータでは、すでに顧客とDXビジネスの取り組みを始めている小売りや医療、自動車、通信、金融の五つを“DX重点業種”と位置づけ、同業種を担当するSEや営業のDXスキルの向上に力を入れている。

二刀流のビジネススタイル

顧客企業が置かれた競争環境や破壊者の動向を分析する戦略コンサルティング的な知見も、DXビジネスではSIerに求められるようになる。既存SIとDXビジネスの隔たりは大きく、システム開発が主たる業務であったSE全員にそうしたスキルを身につけさせるのは現実的ではない。NECソリューションイノベータの塩谷シニアマネージャーが言うところの開発業務を強みとする「平成型SE」と、ITとビジネスの両方が分かる「令和型SE」のハイブリッド型で脱コモディティビジネスを推進していくのが現実解に近い。

日本ユニシスでは、これを「二刀流のビジネススタイル」として、事業部門全体の底上げを進めている。同社は電気自動車(EV)向けの充電スタンドの運営をここ10年来手がけてきた。当初は充電機能だけのサービスだったが、ここ数年は蓄積したデータを活用したり、電気自動車のメーカーと連携したりと、EVを切り口としたデジタル領域へとビジネスを広げている。コモディティ化した充電スタンドを手がけつつ、並行してEV関連ビジネスを伸ばす「二刀流」を展開。この方式は「既存SIとDXビジネスの二刀流にも当てはまるもの」だと、日本ユニシスの山田健治・ビジネスサービス推進部推進二部CDOアシスタントは話す。二刀流をより深化させていくため労働時間の8%以上を「学んだり、考える時間」に割り当てる活動も続けている。

山田健治 CDOアシスタント

DXビジネスを推進するに当たって、戦略コンサルティング的な知見を持つ人材を集約したDX専門子会社をつくる手法もある。だが、それでは面的なカバーが限られ、レバレッジも利きにくい。全国に散らばる事業部門のなかからDXビジネスを生み出せるようになれば、会社全体で底上げにつながり、売り上げや利益の押し上げ効果も大きくなる。

NECソリューションイノベータは、既存の事業部門からDXビジネスを創出するための手順や方法論をまとめたDXフレームワークの策定を進めており、早ければ今年度中にもとりまとめる予定だ。また、NTTデータでは、DSOが事務方となって国内外で共通したDXビジネス関連の知財管理を進めている。例えば、日本発の知財を海外へ展開したり、その逆であってもライセンス処理や個人情報管理といった規制対応をスムーズに行うことで、グローバル規模でのレバレッジを追求していく。

「遺産」を生かせる

新たなSI手法とは JBCCが取り組む独自のアジャイル開発

経産省が昨年9月に発表した「DXレポート」作成の中心人物である名古屋大学大学院の山本修一郎教授は、DXについて「デジタルエンタープライズになること」だと定義する。デジタルエンタープライズの構築に貢献する新しいSIのあり方を模索しているSIerの一社がJBCCだ。JBCCが新たなSI手法の核に据えているのが、データ項目や業務ルールなどの設計情報を入力するだけでアプリケーションを生成できる、ウルグアイ発の超高速開発ツールである「GeneXus」だ。5年ほど前から、新規顧客向けのSIでアジャイル開発に活用し始めた。現在まで累計で150ほどのプロジェクトで活用し、失敗事例はそのうち8%ほどにとどまるという。

ただし同社のアジャイル開発は、一般的なアジャイル開発とは異なる。現状分析、要件定義を行った上で機能数を確定し、その後に開発局面に移行。イテレーション(設計・実装・テスト・確認の反復)は5回で完結させてサービスインする。要件の深掘りや潜在要件の発掘がしやすいのだという。

開発が大規模になるにつれマネジメントが困難になるアジャイル開発の課題をクリアし、「高品質なシステムを超高速で開発できるようになった。現在では適用できるシステムの幅も広がり、SoEから基幹系システムを含むSoRまであらゆるシステムに使える手法になっている」と中野恭宏・上級執行役員SIイノベーション事業部長は力を込める。

上級執行役員

一方で、顧客の事業環境は絶え間なく変わっていく。事業環境の変化に都度対応するには、上流工程の設計情報のドキュメントをしっかり残す必要がある。JBCCは自社製品である上流工程支援ツールの「XupperⅡ」でビジネスプロセスやデータフローの可視化と共有を行い、これをGeneXusと連携させることで、設計情報と実装内容を常にリンクさせてシステムの品質確保や効率的な保守を実現する。

同社はIBMのオフコン「AS/400(現IBMi)」を基盤としたシステム構築に絶対的な強みを持つSIerだったが、今やAS/400のシステムはDXの阻害要因であるレガシーシステムとして語られることも多い。

しかし、GeneXusは「AS/400関連の顧客基盤と社内資産を、DXの起点となるレガシーマイグレーションにおける大きな武器に変えてくれた」(中野上級執行役員)という。AS/400のプログラム言語であるRPGでのシステム開発を長年担ってきたエンジニアは、他の言語を習得できなければ活躍の場はどんどん限定的になっていく。一方で、これまでの経験から顧客の業務については精通している人材も少なくない。仕様さえ入力すればオープン系言語のプログラムを自動生成できるGeneXusを使った開発プロジェクトであれば、そうした人材をPMとして起用することも可能で、「GeneXusはJBCCのベテランSEを復活させた」と中野上級執行役員は説明している。(本多 和幸)

デジタルトランスフォーメーション(DX)の時代を迎え、ITベンダー側にも大きなビジネスモデルの転換が求められている。PC、複合機・プリンタ、エンドポイントセキュリティ、SIの4市場は、週刊BCNが市場動向を長年継続的に追ってきた市場だが、いずれもコモディティ化が進み、時代遅れの(レガシー)ビジネスとしてシュリンクしていくという指摘も根強い。さまざまな意味で節目を迎える2020年以降、これらの業界に光が射す可能性はあるのか。四つの市場の「ポスト2020」を展望する。

続きは「週刊BCN+会員」のみ

ご覧になれます。

(登録無料:所要時間1分程度)

新規会員登録はこちら(登録無料) ログイン会員特典

- 注目のキーパーソンへのインタビューや市場を深掘りした解説・特集など毎週更新される会員限定記事が読み放題!

- メールマガジンを毎日配信(土日祝をのぞく)

- イベント・セミナー情報の告知が可能(登録および更新)

SIerをはじめ、ITベンダーが読者の多くを占める「週刊BCN+」が集客をサポートします。 - 企業向けIT製品の導入事例情報の詳細PDFデータを何件でもダウンロードし放題!…etc…