国のスーパーコンピューター「富岳」の次世代機となる「富岳NEXT」(開発コードネーム)の開発、整備が本格的にスタートしている。開発主体の理化学研究所(理研)は2025年1月に開発・整備を開始。4月には次世代計算基盤開発部門を立ち上げて、推進体制の構築を図り、6月には富士通が全体システム、計算ノード、CPU部の基本設計を受注し、CPUとして同社の開発する「FUJITSU-MONAKA-X」(仮称)が搭載されることも明らかになっている。日本の未来を支える重要な「フラッグシップシステム」の現状を追った。

(取材・文/大河原克行、編集/藤岡 堯)

HPC計算性能は現行の5~10倍

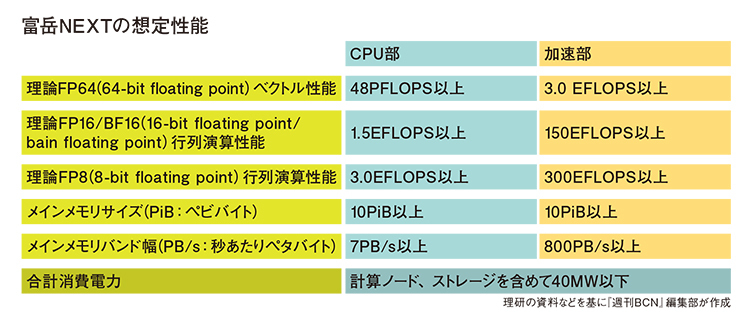

富岳NEXTは、30年頃の稼働を目指して開発している次世代スーパーコンピューターだ。現行の富岳と比べて、既存のHPCアプリケーションでは5~10倍以上の実効計算性能を実現するとともに、AI処理ではゼタスケール(E(エクサ)FLOPSの1000倍)の最大理論性能を念頭に置き、50EFLOPS以上の実効性能を発揮するシステムの開発、整備を目指している(詳細は表を参照)。

理研の近藤正章・次世代計算基盤開発部門長は「生成AIの進展、科学技術やイノベーション全体の推進、産業競争力強化の観点などから、計算基盤の重要性はより増しており、計算資源の需要はさらに増大する」とみる。国内の計算資源については、全国の情報基盤センター内にあるスパコンの強化もあり、30年ごろには、富岳と情報基盤センターの計算資源はほぼ同等規模になることが想定されている。しかし、それでも「必要とされる計算資源需要に対しては大幅に不足することが見込まれている」(近藤部門長)のが実情だ。30年ごろの計算資源需要は、23年比で5倍以上となり、それを埋めるためにも、次世代フラッグシップシステムが必要となるのである。

目指すのは、シミュレーションとAIの両者において世界最高水準の性能だが、「時代によって求められる指標が変化し、求められる機能も多様化する。特定の指標だけでトップを目指すものではない」として、コンピューターをランク付けする「TOP500」でのトップ獲得にはこだわらない姿勢も示す。

搭載されるMONAKA-Xは、富士通が開発中の汎用CPU「FUJITSU-MONAKA」の後継であり、ARM命令セットのメニーコアアーキテクチャーを採用し、富岳とはバイナリレベルで互換性を持つ。この互換性により、富岳で開発されたソフトウェア資産を無駄にすることなく、継続的な活用が可能となる。

富岳NEXTは、分散メモリー型の並列計算機であり、電力効率の高いCPU部と、GPUなどで構成する帯域重視の演算処理加速部で構成することになる。合計ノード数は3400ノード以上となり、CPUーGPU間は、キャッシュコヒーレンシ を有する高速リンクにより、低遅延かつ高バンド幅で接続することができるという。

加速部は、大規模スパコンで活用実績があるアーキテクチャーの採用を検討する考えで、行列演算性能を向上させる。導入時期における先端メモリー技術を採用するほか、DDR系の大容量メモリーも検討の対象となっている。

システムソフトウェアは、可能な限りオープンソースを採用し、開発したソフトウェアも原則としてオープンソースとして公開。商用ソフトウェアを導入する場合も、定期的に、継続的にアップデートされるものを採用することを基本方針としている。同部門の佐藤賢斗・先進的計算基盤技術開発ユニットリーダーは、「富岳から富岳NEXTに移行してもユーザーが違和感なく、システムやアプリケーションを開発・利用ができるようにする」と述べる。

アプリケーションファーストの方針

理研では、富岳NEXTの開発方針として、以下の6点を掲げている。

・データ移動の効率化を含めた実効性能重視のアプリケーションファーストなシステム

・AI for Scienceの実現に向けたHPCとAI技術の高度な融合

・エコシステムへ訴求が可能、かつ富岳NEXTのみならず、広く利用される構成の探求

・富岳の知見やソフトウェア資産の有効活用と継続的な研究開発

・量子コンピューティングとのハイブリッド利用を見据えたプラットフォームの実現

・次の技術開発を中長期的な技術評価、研究開発を継続し、将来のシステムの入れ替え、拡張への対応

最大のポイントが、「アプリケーションファースト」の理念だ。富岳から富岳NEXTへと、ユーザーが違和感なくアプリケーションを利用でき、新たな技術の取り込みを可能とするシステムソフトウェアの構築を目指しており、CPUとGPUを効率よく利用するためのプログラミング環境やソフトウェア環境を整備するほか、コンパイラやライブラリーなどの継続的な整備、業界のデファクトスタンダードであるOSSや商用アプリケーションの利用環境の構築も進めていくことになる。

「AI for Science」のための計算基盤に

AI技術を科学研究に応用し、基礎科学の革新を推進する「AI for Science」も注目すべき点だろう。従来の科学的手法とAIを組み合わせ、シミュレーションの高速化や、データ解析の高度化、新しい物質や理論の発見など、さまざまな領域でのブレークスルーが期待される。具体的には、各科学分野の専門的な学習データに基づいてカスタム化して利用される科学基盤モデルを活用し、科学研究の自動化を推進することになる。

将来のシステムの入れ替えまで視野に入れていることも興味深い。現行の富岳では、生成AIの広がりを予見できず、AIでの活用も含めた設計にはなっていなかったことを反省。最新の技術動向に対応するために、適切なタイミングで、柔軟にシステムを入れ替えたり、拡張したりできるようにし、進化し続けるシステムになることを目指している。加えて、京から富岳に移行した際に、システムの入れ替えによって「端境期」が生じ、日本における計算資源が一時的に大きく減少したことも踏まえている。近藤部門長は「新旧システムの稼働時期をオーバーラップさせ、世界最高水準の計算性能と計算資源量を継続し、安定的に提供することを目指す」とする。

用途はどのようなものが想定されているのだろうか。富岳NEXTのアプリケーション調査研究グループでは、利用領域として、「生命科学」「新物質・エネルギー」「気象・気候」「地震・津波防災」「ものづくり」「基礎科学」「社会科学」「デジタルツイン・Society 5.0」の八つの分野を挙げている。

例えば、気象領域について、同部門の青木保道・次世代計算基盤アプリケーション開発ユニットリーダーは「京ではゲリラ豪雨の予報手法を新たに開発し、富岳では東京オリンピック・パラリンピック期間中に、世界初となるリアルタイムゲリラ豪雨予報を実現した。富岳NEXTでは、これらの技術成果を用いて、地球規模の気候危機の解決を目指し、社会や都市のデジタルツインやAIとの融合により、仮想試行が可能になる。また、気象制御を実現できるのかどうかといったことにも取り組むことになる」とする。

防災面では地殻変動や地震動の観測データと整合するモデルを構築することで、一定規模の地震が発生した後に、周囲の地震発生の推移を予測することが可能かどうかを検証するという。ほかにも、宇宙や物質の成り立ちに関する研究や、電気自動車向け充電器の配置や電力網の整備、インフラにかかるコストや効果などの試算、低軌道衛星を活用した宇宙空間の高精緻シミュレーションなど、幅広い分野で貢献していく考えだ。

今後のスケジュールについては、基本設計が26年2月末までに完了を予定する。26~28年度に詳細設計を実施し、29年度に製造、設置、調整を開始。そして、30年度から運用を開始することになる。富岳の環境をクラウドで提供する「バーチャル富岳」の実績を踏まえ、クラウド上に、富岳NEXTと同等のソフトウェア環境を展開することも計画されている。産業のイノベーションだけではなく、パンデミックや大規模災害といった有事の分析・対応に至るまで、これからの日本を支える重要な技術基盤となる富岳NEXT。その稼働がもたらす意義は極めて大きい。

量子コンピューターとの連携運用を開始

理研は、兵庫県神戸市の計算科学研究センター(R-CCS)に設置している富岳と同じ建屋内に、IBMが開発した最新の量子コンピューター「IBM Quantum System Two」を設置し、25年6月24日に相互接続による運用を開始した。

IBM Quantum System Twoは、156量子ビットのIBM Quantum Heronプロセッサーを搭載しており、米国以外への設置およびIBMの施設以外への設置は今回が初めてとなる。

富岳と基礎的な命令レベルで、高速ネットワークを介して接続され、量子を中心としたスーパーコンピューティングの新たな世界を構築。研究者は、並列化されたワークロード、低遅延な古典・量子通信プロトコル、高度なコンパイルパスとライブラリーを開発できるようになるほか、量子システムと古典システムが、異なる計算の強みを生かして最適なアルゴリズムを実行できるという。

理研の五神真・理事長は、「量子政策を先導してきた日本において、世界最先端のマシン同士の結合が実現し、新たなビジネスの創出につながる成果が期待できる」と意気込みを語った。日本IBMの山口明夫社長は、「スーパーコンピューターと量子コンピューターを統合した新しいアーキテクチャーである『Quantum-centric supercomputing』の実現に向けた第一歩になる」と述べた上で、富岳を「リニアモーターカー」、Quantum System Twoを「ジェット機」に例え「目的地の近くまでいける電車と、海外までいける飛行機を組み合わせて最高の旅行プランをつくれるのと同じように、ユースケースの多様化を実現できる」と話した。