Special Issue

次世代製品としてジャンルの確立を目指す データレスクライアント座談会2024 Windows 10サポート終了と働き方改革を追い風に販売推進

2024/05/23 09:00

週刊BCN 2024年05月20日vol.2014掲載

コロナ禍以降も働き方改革の一環としてテレワークが定着し、PCを社外で利用する機会は増え続けている。オフィスに縛られないワークスタイルは、生産性や働きやすさを高める取り組みとして支持される一方、持ち出したPCをセキュアに利用するためにどのような対策をすべきかが、多くの企業にとって課題となっている。

その解として注目が集まるのが、端末にデータを残さない「データレスクライアント」だ。データレスクライアントは、VDI、DaaS、リモートデスクトップといったソリューションと何が違い、それらが抱えていたどんな課題を解決するのか。データレスクライアントソリューションを提供するアップデータ、e-Janネットワークス、NEC、横河レンタ・リースの4社に、データレスクライアントが求められる背景、ビジネスの状況、販売パートナー向けの施策を聞いた。

(司会・進行 週刊BCN副編集長 日高 彰 写真 大星直輝)

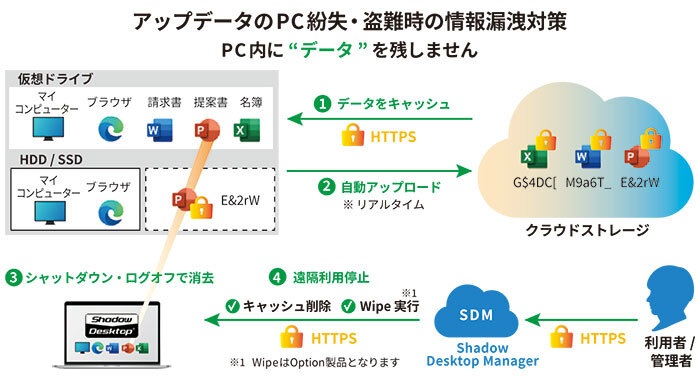

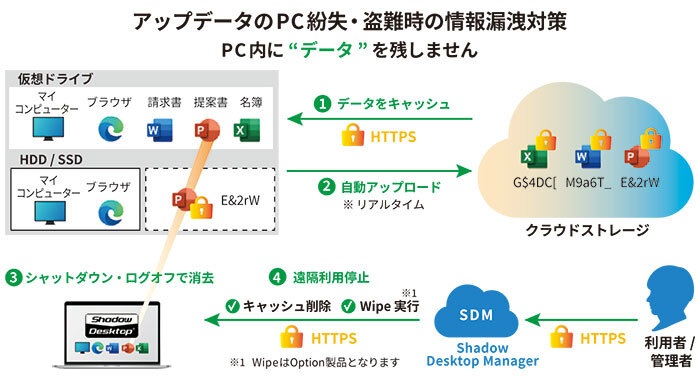

小川(アップデータ) データレスクライアントは、読んで字のごとくPCの中にデータがない状態のことですが、私たちは、ファイルがPCに存在しないにもかかわらず、手元にあるのと同じ感覚で使用できる仕組みと定義しています。当社の製品「Shadow Desktop」はリアルタイムバックアップ/リストアの技術から着想し2008年から開発をスタートしましたが、本格的な仮想化技術へのピボットと研究開発に8年を要しました。Fat PCの使用感をできるだけ変えないことをコンセプトにしており、多機能、クラウドへのダイレクト接続などの特徴があります。

アップデータ

代表取締役社長

小川 敦

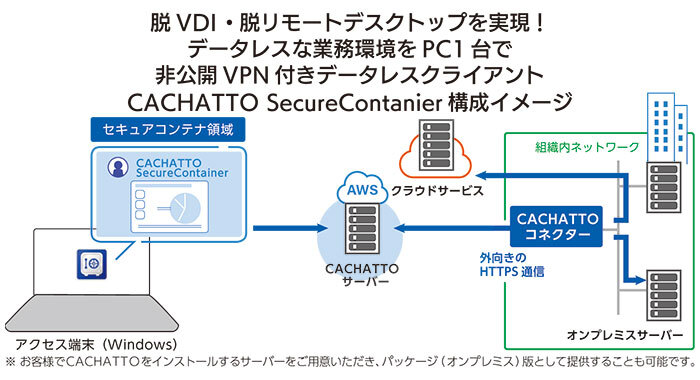

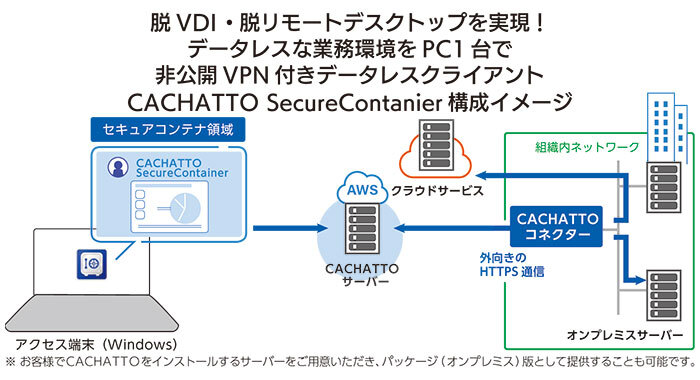

新良(e-Janネットワークス) 私たちはデータ保護とVPN機能を組み合わせたデータレスクライアントの「CACHATTO SecureContainer(カチャット セキュアコンテナ)」を提供しています。VDI、DaaS、リモートデスクトップなどの「次世代」に相当するソリューションであり、それら従来の技術の上位互換と考えています。コロナ禍でPCを使ったテレワークを余儀なくされ、その環境整備を進めた際、私たちもVDI、DaaS、リモートデスクトップそれぞれに一長一短があると分かり、次世代のサービスが欠かせないと考えました。そして試行錯誤した結果、データレスクライアントという解にたどり着きました。

e-Janネットワークス

執行役員 国内販売グループ

新良幸太郎

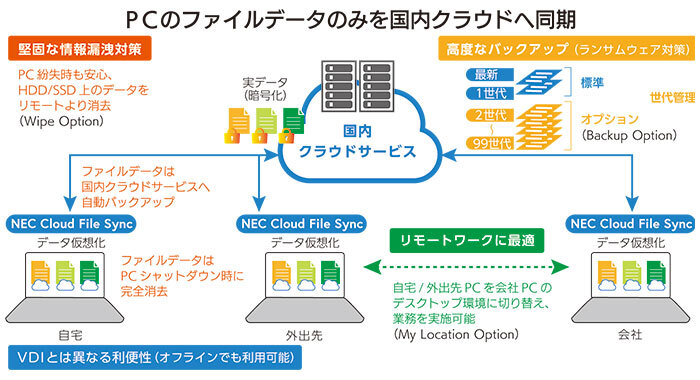

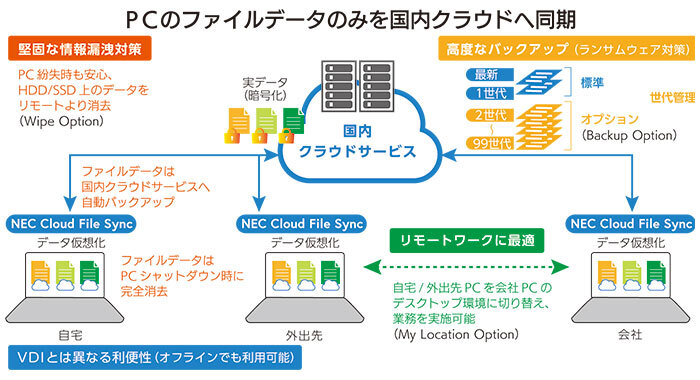

小方(NEC) 国内クラウドを基盤とするデータレスクライアントソリューション「NEC Cloud File Sync」を提供しています。これは私の独自の定義ですが、Fat PCを第1世代、VDIなどのシンクライアントを第2世代と捉えると、その次の第3世代のデスクトップのかたちがデータレスクライアントであると考えています。なぜこれが出てきたかと言えば、一つはセキュリティーに強いこと。もう一つがコストで、VDIは導入コストが高く運用も難しいため、中小企業には向きません。データレスクライアントはその解決策になるので、引き合いが増えています。コロナ禍以降もリモートワークは続いていますが、PCの持ち出しにはリスクが伴います。その対応としてのニーズが高まっていると感じます。

NEC

デジタルプラットフォームビジネスユニット

インフラ・テクノロジーサービス事業部門

パートナーセールス統括部 統括部長

小方秀介

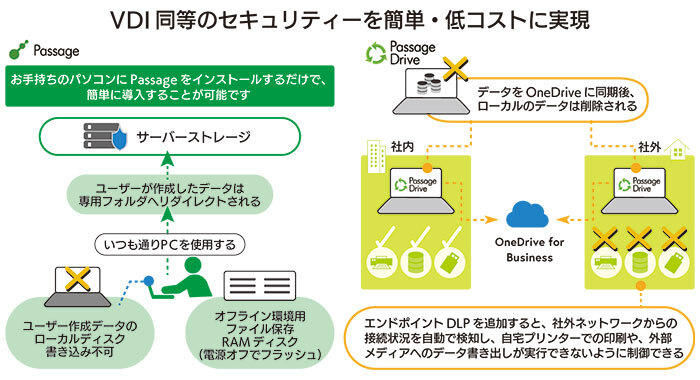

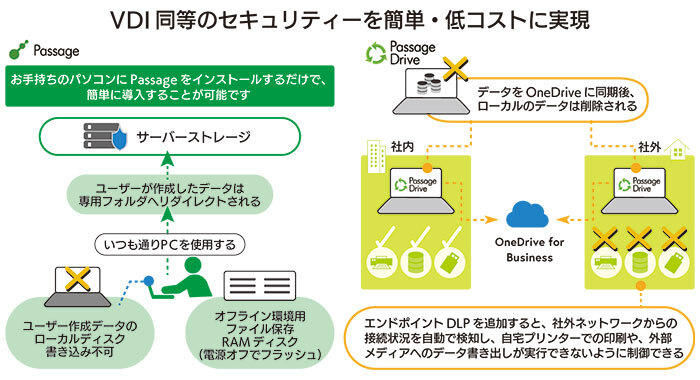

松尾(横河レンタ・リース) 基本的な考え方は、使用時にデータをダウンロードして、処理した後にデータを消去するという仕組みですが、われわれがデータレスPCソリューションとして提供している「Passage Drive」の特徴は、「OneDrive」「Box」など、グローバルで実績があり進化し続けているテクノロジーを活用していることです。また、当社はレンタルPCを約100万台保有し、お客様にご提供していますが、企業のIT管理者の方々はキッティングやリプレース作業に大変苦労されていることを認識しています。データレスクライアントなら、データがないことでその作業負荷を大幅に削減できることが、もう一つの価値になっています。

横河レンタリース

事業統括本部ITソリューション事業本部 副本部長

松尾太輔

既存のソリューションの欠点を補った最終形

――先ほど新良さんから、VDIなど従来のソリューションには「一長一短がある」というお話がありましたが、具体的にはどのような点が「一短」なのでしょうか。

新良(e-Janネットワークス) VDIはサーバーを含めたインフラであり、コストが高く、導入できるユーザーは限られます。“1人情シス”のような中堅・中小企業で使うのは難しいのが現実です。また、DaaSは通信コストが高くなりがちで、ランニングコストが読みにくく予算化が難しい点が課題です。社内のPCに外からアクセスして業務を行うリモートデスクトップは、接続先・接続元の2台のPCが必要なため非効率で、管理の問題も生じます。当社も一部の業務ではリモートデスクトップを導入していますが、時折、接続先PCの動作が停止して、PCをリブートするため社内で人が対応することがあります。反応速度が遅いという声も聞きます。その意味からも最終形には成り得ないでしょう。

小川(アップデータ) ネットワークへの常時接続が必要かどうかも大きな違いです。VDIやリモートデスクトップは高速な回線で常時接続していないと、現実的な使用に支障がでます。コロナ禍の当初、VDI環境の方とリモート会議をすると、回線の問題で相手のカメラ映像が真っ暗になっていることがよくありました。一方、データレスクライアントはデータをダウンロードしておけば、移動などで回線が切れても業務を継続できます。

小方(NEC) 私も仮想デスクトップでの業務を行ったことがあります。私は頻繁に出張があるため移動中に仕事がしたいのですが、新幹線や飛行機ではほぼ使用できませんでした。これは大きなストレスであり、業務上の大きなロスだと感じます。ユーザーはFat PCと同じように仕事をしたいと考えている一方、業務の現場を知らないIT部門は、スマホでもつながれば良いと考える。機能として業務が可能であるかどうかと、十分な使い勝手や生産性が確保できるかは、別に考える必要があると考えています。

小方(NEC) 当社はVDIもご提案していますが、そのうえでデータレスクライアントとは、用途、投資力、運用に加えて、リモートワークなどの働き方を取り入れようとしているのかですみ分けられると考えています。最近のデータレスクライアントのお客様の間では、リモートワークの活用で生産性を高めたいという意識がかなり高まっています。

小川(アップデータ) 出張など外出が多い営業職はデータレスクライアントで、基幹系システムにつないで仕事をする経理などのバックオフィス系はVDIというように、適切な使い分けができることが理想でしょう。ただし、情報システム部門から見ると二重管理になるため、現実的にはどちらかを選ぶことになるというケースも多いと思います。

松尾(横河レンタ・リース) ある企業では、モバイルワークをする一般の従業員はデータレスクライアントで、経理など機微な情報を扱う部署や、コールセンターの在宅オペレーターはVDIといった使い分けをされています。いずれにしても、今は在宅勤務を認めないと、人材を確保できないという状況があります。

新良(e-Janネットワークス) 当社はリモートデスクトップソリューションも扱っていますが、使い分けている企業も出てきました。ユーザーの選択肢は増えていると感じますので、今年、来年はデータレスクライアントにとって良い環境になると思います。

――特にデータレスクライアントに対する引き合いが強いのは、どのようなユーザーでしょうか。

小川(アップデータ) 「VDIを利用しているが、不満を抱えている」というユーザーの大きな受け皿になると考えています。当社が当初ターゲットにしたのは中堅・中小企業のお客様でしたが、実際には、既存のVDIを廃止したくてデータレスクライアントを選ばれるケースも多いことがわかりました。コロナ禍で多くの企業が、すぐにリモートワークができるソリューションに飛びつきました。しかし、使い続ける中でストレスを感じるようになり、しかも、リモートワークが定着する中で、今後も長期的に使うなら使い勝手を良くしたいと考え、次を検討し始めた。結果、データレスクライアントの需要拡大につながっていると感じます。

新良(e-Janネットワークス) VDIでは、月曜日の朝などアクセスが集中するタイミングでレスポンスが大きく低下するといった問題をよく耳にします。働き方改革に先駆けた18年以前やコロナ禍でVDIを導入したユーザーが今、データレスクライアントへのリプレースを検討されるようです。また、民間でのノウハウがたまってきたことから、それが官公庁にも拡大する兆しが出てきたと感じます。

小方(NEC) 優秀な人材の採用も大きなポイントです。特に若い方は自由な働き方を強く望みますし、まず、リモートワークが可能かどうかで企業をふるいにかける。言い換えれば、リモートワークが可能なら地方企業でも全国に向けて募集ができます。その働き方を可能にするITツールとしても、データレスクライアントは有効です。「セキュリティー対策」というコスト的な観点だけではなく、人材の採用、生産性向上への投資という観点からの提案ができます。

新良(e-Janネットワークス) 「フリーアドレス」も一つのキーワードです。オフィス空間の有効活用のためにフリーアドレス化を進める企業が増加しています。VDIを利用せずとも、社内外でPC1台でセキュアな働ける環境を整備する、それをテクノロジーから解決するのがデータレスクライアントと考えています。

松尾(横河レンタ・リース) 当社の場合、コロナ禍で一気に需要が増えたということはありませんでした。データレスクライアントはコロナ禍に関係なく右肩上がりで順調に伸びているという状況で、コロナ前後での大きな浮き沈みはありません。

小川(アップデータ) 実を言うと、当社はコロナ禍が始まった20年に勝負をかけましたが、そのときは期待を裏切られました。多くの企業は、まずはFat PCの持ち帰りでリモートワークに対応するという選択をし、一方で当社の販売パートナーの方々は、ユーザーへの訪問営業ができずデータレスクライアントの特徴をご説明するのが難しい状況でした。しかし直近では、そのときに導入したリモートワークの仕組みに不満を持つユーザーの反動が出てきています。ですので、今が一番需要の高い時期になっています。

新良(e-Janネットワークス) 23年度が大きな転換期になりました。24年度は100億円を超える市場になるのではと期待しています。当社は複数のテレワーク商材をご提供していますが、23年秋の展示会で関心が集中したのがデータレスクライアントでした。皆さんのお話に出てきたように、現世代のソリューションの見直しが進んでいると感じます。

小方(NEC) 25年10月のWindows 10サポート終了(EOS)に向けて、今年後半くらいからPCの入れ替えがあると思います。それに合わせて、リモートワーク環境の見直しをする企業も増えるため、パートナーの方々とともにデータレスクライアントをセットで提案していきたいと考えています。

――「データ漏えい対策」とみると、データレスクライアントはセキュリティー投資の一環ですが、本日の皆さんのお話を聞いていると、ワークスタイル改革という側面も大きいように感じました。

小方(NEC) もちろん、セキュリティーという切り口は一つあると思います。ただ、「セキュリティー=コスト」と捉えられることもままあるので、そのような場合には「これは人材確保や生産性向上につながるソリューションです」というご提案をしています。例えば、これまで営業担当者の顧客訪問が1日10件だったところが、移動中に安全に、かつパフォーマンスを落とさないかたちで業務が可能になることで、1日20件訪問できるようになるなど、働き方とあわせた提案をすることが重要です。もう一つ、ローカルでのAI処理を高速化する機能を搭載した「AI PC」が今後登場することも、VDIではなくデータレスクライアントを検討する追い風になると思います。どこでも仕事を可能にするソリューションとAIの相乗効果で、さらに生産性を高めることができるといった提案ができます。

松尾(横河レンタ・リース) セキュリティーについて、欧米に比べ日本はかなりずさんだと言われることがあります。セキュリティー対策をコストと捉えず、お客様に信頼を持ってもらうための、価値を提供する投資だと、経営者の方々には考え方を変えてもらう必要があります。そのためにも、先ほど小方さんのお話にあった生産性向上や、人材確保は重要なキーワードになります。また、PCのリプレース期間も変化しており、以前は5年ごとが主流でしたが、最近では4年、3年と短くなっています。AI PCの登場で古いPCとの生産性の差はさらに大きくなるでしょうし、デジタルネイティブの世代は、使い勝手の悪いデバイスを使う企業で働くことを良しとはしないでしょう。

新良(e-Janネットワークス) VDIをはじめとするリモートワーク環境に代わっても、現場のユーザーには、使い慣れたFat PCに戻りたいという意識があります。その意味で、コストが安く、Fat PC同様の使い勝手を可能にするワークスタイルとしては、データレスクライアントしか解はないと思っています。

小川(アップデータ) 今年はGIGAスクール構想で導入された端末の更新需要や、Windows 10のEOSといった大きなイベント前の、はざまの年です。情報システム担当者がデータレスクライアントに実際に触れ、今後EOSに向けて検討を進めることを考えると、24年は最も提案しやすいタイミングなので、PCとのセット販売に注力したいと思います。VDIを検討されていたお客様にデータレスクライアントの提案を持っていくと、VDIに比べこんなに低コストで実現できるのかと、予算感のギャップの大きさに驚かれます。逆に言えば、データレスクライアントの認知度の低さの裏返しでもあるので、それを今後、どうやって変えていくかは大きな課題です。

小川(アップデータ) エンドユーザーだけでなく、販売パートナーの方々もまだまだ、データレスクライアントへの認知度は高いとは言えない状態です。ただ、23年秋ごろから反応が良くなってきました。また、従来はまずスモールスタートでPoCをという案件が多かったので、本年度はそこを、本来のターゲットとするユーザー数に拡大してボリュームを狙う施策に注力します。販社、SIerの方々も、PCを売って終わりというビジネスではなく、LCM(ライフサイクルマネジメント)的なサービス化を志向されていると思います。データレスクライアントの導入はPCの入れ替え時が最も多いので、LCMの考え方を拡大して、「お客様のデータの管理までお引き受けします」という提案にすると、納得が得やすくなるのではないでしょうか。

新良(e-Janネットワークス) 今年はシステムの入れ替えがテーマになる年と考えており、そこに向けた提案として、「次世代」というキーワード、コストメリット、人の採用なども絡めて訴求点を明確にし、パートナーの方々を後押ししていきます。また、アーリーアダプターのユーザーを取り込み、全体へ拡大するアップセルを推進します。当社のソリューションはネットワーク分離環境での業務効率も向上できますので、公共系のユーザーに向けてもニーズマッチングを図っていきたいと考えています。

小方(NEC) 認知度の向上は大きな課題であると同時に、すぐに実現できることではないとも考えています。まずは、単体製品としては差別化が難しくなってきたPCに、データレスクライアントを組み合わせることで、お客様に付加価値をご提供できる点をパートナー各社にお伝えしていきたいと思います。繰り返しになりますが、コストではなく投資としての提案を推進します。

松尾(横河レンタ・リース) Windows 10 EOSに関する当社の調査では、半分くらいの方は現在のPCをネットワーク経由でWindows 11へアップデートするようですから、Windows 7 EOSのときほどのPCの買い替え需要はないでしょう。ただ、24年秋に公開予定の大型アップデートではカーネルを含め大きな変更がありますので、そこに合わせたPCの入れ替えを検討するユーザーも一定数おられる。一方、Windows 10ラストバイとして、今は短期的ですが大きな需要もあります。総合すると、24年から25年にかけては堅調なPC需要が生まれ、データレスクライアントを提案する機会の多い重要な年になると期待しています。ただ、パートナー各社は既に非常に多くの商材を抱えており、その一つ一つすべてをご理解いただくのが難しいことは認識しています。エンドユーザーの方々に直接、データレスクライアントの良さを体験していただき、エンドユーザーの方々からパートナーへ問い合わせしていただくようにするという取り組みも進めていく必要があると考えています。

小方(NEC) 企業のIT製品の購買スタイルも変わってきました。ユーザーはお付き合いのある販社に紹介されたものを検討するのではなく、自らネットで情報を収集してあらかじめ製品を絞り込み、その上で各社の提示から最も安いものに決めることも今は多いです。商談の最初のフェーズを提供側がつかみにくくなっているので、エンドユーザーに向けたトリガーを仕掛けることも重要だと思います。

松尾(横河レンタ・リース) 皆さんは、海外展開を検討されていますか。米国ではデータレスクライアントというソリューションはあまり目にしないように思います。クラウドストレージサービスの機能を使って似たような構成を実現しているケースはありますが、データレスクライアント製品を導入するというよりは、ユーザー企業が自ら運用の仕組みを構築しているように見受けられます。

新良(e-Janネットワークス) 米国と日本では通勤事情が大きく異なることも背景にあるのかもしれません。ニューヨークなどの一部の大都市を除くと、ほとんどの人は車通勤ですから、日本のように満員電車にPCを置き忘れるということがないですからね。当社ではインド市場にチャレンジしています。インドは人口が中国を抜いて世界最多になりましたし、当社自身も営業・開発拠点として現地法人を置いています。今はテストマーケティングを実施している段階ですが、日系企業ではなく現地のローカル企業から良い感触を得ています。

小川(アップデータ) かつて、海外でマーケティング調査をした時は、シンクライアント一辺倒でしたが、最近は大手の仮想化製品を導入していたユーザーの間でも、シンクライアント離れがあると聞いています。海外にはそこの受け皿となるソリューションがないので、データレスクライアントで進出するチャンスはあると考えています。VDIの使い勝手に関するストレスを解消するという点は世界共通ですから、ぜひ、チャレンジをしたいですね。

小方(NEC) これまでIT分野で日本は海外製品を輸入するばかりでしたが、データレスクライアントは日本発のテクノロジーカテゴリーになれる可能性は大いにあるのではないでしょうか。

――最後に、販売パートナー各社に向けた支援策や、市場拡大への意気込みをお聞かせいただけると幸いです。

小川(アップデータ) まずは、セミナーや勉強会を通じて認知度を高めていきたいと思います。また、今年は生成AIが企業の業務に実装される元年だと考えています。クラウドストレージ上のデータの99%はアクセス頻度が低いコールドデータと言われています。そのデータを活用し、学習させることで付加価値を提供できるようにすべく、今年中に何らかのかたちで発表します。また、新機能も数多くリリースする予定で、データレスクライアントの圧倒的な良さを感じてもらえるようしたいと思います。

新良(e-Janネットワークス) クラウドが普及する中でも、重要データをオンプレミス環境に残すユーザーが少なくありません。当社は、オンプレミスとクラウドへの安全な通信とデータ保護をトータルで20年来提供しており、データレスクライアントもそのようなニーズに対応させています。この製品でまずは、VDIマーケットとリモートデスクトップのマーケットを追いかけて、データレスクライアントへのシフトを促すことに取り組みます。また、現在進行形でテレワークの環境整備が進んでいる地方自治体の方々に向けたアプローチも考えています。

小方(NEC) データ保護のソリューションは多いですが、どれを使えばよいのかわからないという声を聞きます。その中で、データレスクライアントがカテゴリーとして成立していないと、多数のソリューションの中に埋もれてしまいます。パートナーの方々とともに情報をうまく整理して、ユーザーが直感的に理解できるよう、売り方を含めた勉強会、インサイドセールスを活用したニーズの掘り起こし、リードの獲得、そのデータを活用したパートナーの方々による商談の仕掛けを支援するなど、さまざまな施策を打って行きます。Windows 10 EOS、AI PC、働き方改革というテーマが大きな追い風となって、24年度はデータレスクライアントのニーズが爆発的に拡大するものと期待しています。

松尾(横河レンタ・リース) 当社もデジタルマーケティングにはかなり力を入れています。データレスPCやPC運用支援ソリューションを含む当社の「Flex Work Place」シリーズはWebからのお問い合わせが前年比20%増と伸びており、パートナーの方々に案件がうまく流れていく仕組みをさらに強化したいと思います。当社の強みはOneDriveやBoxのテクノロジーがアプリ上に載っていることにあるので、中長期にはAIという文脈においてその活用をアピールします。さらに、データレスクライアントをPCのLCMの中に位置付け、「Device as a Service」として提供し、お客様の満足度向上を図りたいと思います。

その解として注目が集まるのが、端末にデータを残さない「データレスクライアント」だ。データレスクライアントは、VDI、DaaS、リモートデスクトップといったソリューションと何が違い、それらが抱えていたどんな課題を解決するのか。データレスクライアントソリューションを提供するアップデータ、e-Janネットワークス、NEC、横河レンタ・リースの4社に、データレスクライアントが求められる背景、ビジネスの状況、販売パートナー向けの施策を聞いた。

(司会・進行 週刊BCN副編集長 日高 彰 写真 大星直輝)

通常PCと変わらない操作性をセキュアに実現する次世代製品

――持ち出しPCの紛失・盗難時の情報漏えいを防ぐ仕組みとしては、業務を行うデスクトップ環境をサーバー上で実行し、画面のみ転送するVDIなどが長らく提供されてきました。それに対して、今回皆さんがご提案されている「データレスクライアント」は、アプリケーションはローカルのPC上で実行するが、ユーザーデータはクラウドなどのリモート環境にあるファイルを仮想的に利用する仕組みとお聞きしました。

小川(アップデータ) データレスクライアントは、読んで字のごとくPCの中にデータがない状態のことですが、私たちは、ファイルがPCに存在しないにもかかわらず、手元にあるのと同じ感覚で使用できる仕組みと定義しています。当社の製品「Shadow Desktop」はリアルタイムバックアップ/リストアの技術から着想し2008年から開発をスタートしましたが、本格的な仮想化技術へのピボットと研究開発に8年を要しました。Fat PCの使用感をできるだけ変えないことをコンセプトにしており、多機能、クラウドへのダイレクト接続などの特徴があります。

代表取締役社長

小川 敦

新良(e-Janネットワークス) 私たちはデータ保護とVPN機能を組み合わせたデータレスクライアントの「CACHATTO SecureContainer(カチャット セキュアコンテナ)」を提供しています。VDI、DaaS、リモートデスクトップなどの「次世代」に相当するソリューションであり、それら従来の技術の上位互換と考えています。コロナ禍でPCを使ったテレワークを余儀なくされ、その環境整備を進めた際、私たちもVDI、DaaS、リモートデスクトップそれぞれに一長一短があると分かり、次世代のサービスが欠かせないと考えました。そして試行錯誤した結果、データレスクライアントという解にたどり着きました。

執行役員 国内販売グループ

新良幸太郎

小方(NEC) 国内クラウドを基盤とするデータレスクライアントソリューション「NEC Cloud File Sync」を提供しています。これは私の独自の定義ですが、Fat PCを第1世代、VDIなどのシンクライアントを第2世代と捉えると、その次の第3世代のデスクトップのかたちがデータレスクライアントであると考えています。なぜこれが出てきたかと言えば、一つはセキュリティーに強いこと。もう一つがコストで、VDIは導入コストが高く運用も難しいため、中小企業には向きません。データレスクライアントはその解決策になるので、引き合いが増えています。コロナ禍以降もリモートワークは続いていますが、PCの持ち出しにはリスクが伴います。その対応としてのニーズが高まっていると感じます。

デジタルプラットフォームビジネスユニット

インフラ・テクノロジーサービス事業部門

パートナーセールス統括部 統括部長

小方秀介

松尾(横河レンタ・リース) 基本的な考え方は、使用時にデータをダウンロードして、処理した後にデータを消去するという仕組みですが、われわれがデータレスPCソリューションとして提供している「Passage Drive」の特徴は、「OneDrive」「Box」など、グローバルで実績があり進化し続けているテクノロジーを活用していることです。また、当社はレンタルPCを約100万台保有し、お客様にご提供していますが、企業のIT管理者の方々はキッティングやリプレース作業に大変苦労されていることを認識しています。データレスクライアントなら、データがないことでその作業負荷を大幅に削減できることが、もう一つの価値になっています。

事業統括本部ITソリューション事業本部 副本部長

松尾太輔

既存のソリューションの欠点を補った最終形

常時接続不要で業務継続が可能

――先ほど新良さんから、VDIなど従来のソリューションには「一長一短がある」というお話がありましたが、具体的にはどのような点が「一短」なのでしょうか。新良(e-Janネットワークス) VDIはサーバーを含めたインフラであり、コストが高く、導入できるユーザーは限られます。“1人情シス”のような中堅・中小企業で使うのは難しいのが現実です。また、DaaSは通信コストが高くなりがちで、ランニングコストが読みにくく予算化が難しい点が課題です。社内のPCに外からアクセスして業務を行うリモートデスクトップは、接続先・接続元の2台のPCが必要なため非効率で、管理の問題も生じます。当社も一部の業務ではリモートデスクトップを導入していますが、時折、接続先PCの動作が停止して、PCをリブートするため社内で人が対応することがあります。反応速度が遅いという声も聞きます。その意味からも最終形には成り得ないでしょう。

小川(アップデータ) ネットワークへの常時接続が必要かどうかも大きな違いです。VDIやリモートデスクトップは高速な回線で常時接続していないと、現実的な使用に支障がでます。コロナ禍の当初、VDI環境の方とリモート会議をすると、回線の問題で相手のカメラ映像が真っ暗になっていることがよくありました。一方、データレスクライアントはデータをダウンロードしておけば、移動などで回線が切れても業務を継続できます。

小方(NEC) 私も仮想デスクトップでの業務を行ったことがあります。私は頻繁に出張があるため移動中に仕事がしたいのですが、新幹線や飛行機ではほぼ使用できませんでした。これは大きなストレスであり、業務上の大きなロスだと感じます。ユーザーはFat PCと同じように仕事をしたいと考えている一方、業務の現場を知らないIT部門は、スマホでもつながれば良いと考える。機能として業務が可能であるかどうかと、十分な使い勝手や生産性が確保できるかは、別に考える必要があると考えています。

用途での使い分けが進みVDIの不満の受け皿に

――VDI、DaaS、リモートデスクトップといったソリューションと、データレスクライアントはどのようにすみ分けられるのでしょうか。小方(NEC) 当社はVDIもご提案していますが、そのうえでデータレスクライアントとは、用途、投資力、運用に加えて、リモートワークなどの働き方を取り入れようとしているのかですみ分けられると考えています。最近のデータレスクライアントのお客様の間では、リモートワークの活用で生産性を高めたいという意識がかなり高まっています。

小川(アップデータ) 出張など外出が多い営業職はデータレスクライアントで、基幹系システムにつないで仕事をする経理などのバックオフィス系はVDIというように、適切な使い分けができることが理想でしょう。ただし、情報システム部門から見ると二重管理になるため、現実的にはどちらかを選ぶことになるというケースも多いと思います。

松尾(横河レンタ・リース) ある企業では、モバイルワークをする一般の従業員はデータレスクライアントで、経理など機微な情報を扱う部署や、コールセンターの在宅オペレーターはVDIといった使い分けをされています。いずれにしても、今は在宅勤務を認めないと、人材を確保できないという状況があります。

新良(e-Janネットワークス) 当社はリモートデスクトップソリューションも扱っていますが、使い分けている企業も出てきました。ユーザーの選択肢は増えていると感じますので、今年、来年はデータレスクライアントにとって良い環境になると思います。

――特にデータレスクライアントに対する引き合いが強いのは、どのようなユーザーでしょうか。

小川(アップデータ) 「VDIを利用しているが、不満を抱えている」というユーザーの大きな受け皿になると考えています。当社が当初ターゲットにしたのは中堅・中小企業のお客様でしたが、実際には、既存のVDIを廃止したくてデータレスクライアントを選ばれるケースも多いことがわかりました。コロナ禍で多くの企業が、すぐにリモートワークができるソリューションに飛びつきました。しかし、使い続ける中でストレスを感じるようになり、しかも、リモートワークが定着する中で、今後も長期的に使うなら使い勝手を良くしたいと考え、次を検討し始めた。結果、データレスクライアントの需要拡大につながっていると感じます。

新良(e-Janネットワークス) VDIでは、月曜日の朝などアクセスが集中するタイミングでレスポンスが大きく低下するといった問題をよく耳にします。働き方改革に先駆けた18年以前やコロナ禍でVDIを導入したユーザーが今、データレスクライアントへのリプレースを検討されるようです。また、民間でのノウハウがたまってきたことから、それが官公庁にも拡大する兆しが出てきたと感じます。

小方(NEC) 優秀な人材の採用も大きなポイントです。特に若い方は自由な働き方を強く望みますし、まず、リモートワークが可能かどうかで企業をふるいにかける。言い換えれば、リモートワークが可能なら地方企業でも全国に向けて募集ができます。その働き方を可能にするITツールとしても、データレスクライアントは有効です。「セキュリティー対策」というコスト的な観点だけではなく、人材の採用、生産性向上への投資という観点からの提案ができます。

新良(e-Janネットワークス) 「フリーアドレス」も一つのキーワードです。オフィス空間の有効活用のためにフリーアドレス化を進める企業が増加しています。VDIを利用せずとも、社内外でPC1台でセキュアな働ける環境を整備する、それをテクノロジーから解決するのがデータレスクライアントと考えています。

コロナ禍後も順調に需要が拡大 23年度が大きな転換期に

――20年からのコロナ禍ではデータレスクライアントが大きく伸びたのではないかと想像しますが、ここ数年の需要はどのように推移していますか。松尾(横河レンタ・リース) 当社の場合、コロナ禍で一気に需要が増えたということはありませんでした。データレスクライアントはコロナ禍に関係なく右肩上がりで順調に伸びているという状況で、コロナ前後での大きな浮き沈みはありません。

小川(アップデータ) 実を言うと、当社はコロナ禍が始まった20年に勝負をかけましたが、そのときは期待を裏切られました。多くの企業は、まずはFat PCの持ち帰りでリモートワークに対応するという選択をし、一方で当社の販売パートナーの方々は、ユーザーへの訪問営業ができずデータレスクライアントの特徴をご説明するのが難しい状況でした。しかし直近では、そのときに導入したリモートワークの仕組みに不満を持つユーザーの反動が出てきています。ですので、今が一番需要の高い時期になっています。

新良(e-Janネットワークス) 23年度が大きな転換期になりました。24年度は100億円を超える市場になるのではと期待しています。当社は複数のテレワーク商材をご提供していますが、23年秋の展示会で関心が集中したのがデータレスクライアントでした。皆さんのお話に出てきたように、現世代のソリューションの見直しが進んでいると感じます。

小方(NEC) 25年10月のWindows 10サポート終了(EOS)に向けて、今年後半くらいからPCの入れ替えがあると思います。それに合わせて、リモートワーク環境の見直しをする企業も増えるため、パートナーの方々とともにデータレスクライアントをセットで提案していきたいと考えています。

――「データ漏えい対策」とみると、データレスクライアントはセキュリティー投資の一環ですが、本日の皆さんのお話を聞いていると、ワークスタイル改革という側面も大きいように感じました。

小方(NEC) もちろん、セキュリティーという切り口は一つあると思います。ただ、「セキュリティー=コスト」と捉えられることもままあるので、そのような場合には「これは人材確保や生産性向上につながるソリューションです」というご提案をしています。例えば、これまで営業担当者の顧客訪問が1日10件だったところが、移動中に安全に、かつパフォーマンスを落とさないかたちで業務が可能になることで、1日20件訪問できるようになるなど、働き方とあわせた提案をすることが重要です。もう一つ、ローカルでのAI処理を高速化する機能を搭載した「AI PC」が今後登場することも、VDIではなくデータレスクライアントを検討する追い風になると思います。どこでも仕事を可能にするソリューションとAIの相乗効果で、さらに生産性を高めることができるといった提案ができます。

松尾(横河レンタ・リース) セキュリティーについて、欧米に比べ日本はかなりずさんだと言われることがあります。セキュリティー対策をコストと捉えず、お客様に信頼を持ってもらうための、価値を提供する投資だと、経営者の方々には考え方を変えてもらう必要があります。そのためにも、先ほど小方さんのお話にあった生産性向上や、人材確保は重要なキーワードになります。また、PCのリプレース期間も変化しており、以前は5年ごとが主流でしたが、最近では4年、3年と短くなっています。AI PCの登場で古いPCとの生産性の差はさらに大きくなるでしょうし、デジタルネイティブの世代は、使い勝手の悪いデバイスを使う企業で働くことを良しとはしないでしょう。

新良(e-Janネットワークス) VDIをはじめとするリモートワーク環境に代わっても、現場のユーザーには、使い慣れたFat PCに戻りたいという意識があります。その意味で、コストが安く、Fat PC同様の使い勝手を可能にするワークスタイルとしては、データレスクライアントしか解はないと思っています。

小川(アップデータ) 今年はGIGAスクール構想で導入された端末の更新需要や、Windows 10のEOSといった大きなイベント前の、はざまの年です。情報システム担当者がデータレスクライアントに実際に触れ、今後EOSに向けて検討を進めることを考えると、24年は最も提案しやすいタイミングなので、PCとのセット販売に注力したいと思います。VDIを検討されていたお客様にデータレスクライアントの提案を持っていくと、VDIに比べこんなに低コストで実現できるのかと、予算感のギャップの大きさに驚かれます。逆に言えば、データレスクライアントの認知度の低さの裏返しでもあるので、それを今後、どうやって変えていくかは大きな課題です。

24年度は導入ボリュームを本格的に伸ばす年に

――今お話に出た認知度向上も含め、24年度はどのような戦略で臨まれますか。小川(アップデータ) エンドユーザーだけでなく、販売パートナーの方々もまだまだ、データレスクライアントへの認知度は高いとは言えない状態です。ただ、23年秋ごろから反応が良くなってきました。また、従来はまずスモールスタートでPoCをという案件が多かったので、本年度はそこを、本来のターゲットとするユーザー数に拡大してボリュームを狙う施策に注力します。販社、SIerの方々も、PCを売って終わりというビジネスではなく、LCM(ライフサイクルマネジメント)的なサービス化を志向されていると思います。データレスクライアントの導入はPCの入れ替え時が最も多いので、LCMの考え方を拡大して、「お客様のデータの管理までお引き受けします」という提案にすると、納得が得やすくなるのではないでしょうか。

新良(e-Janネットワークス) 今年はシステムの入れ替えがテーマになる年と考えており、そこに向けた提案として、「次世代」というキーワード、コストメリット、人の採用なども絡めて訴求点を明確にし、パートナーの方々を後押ししていきます。また、アーリーアダプターのユーザーを取り込み、全体へ拡大するアップセルを推進します。当社のソリューションはネットワーク分離環境での業務効率も向上できますので、公共系のユーザーに向けてもニーズマッチングを図っていきたいと考えています。

小方(NEC) 認知度の向上は大きな課題であると同時に、すぐに実現できることではないとも考えています。まずは、単体製品としては差別化が難しくなってきたPCに、データレスクライアントを組み合わせることで、お客様に付加価値をご提供できる点をパートナー各社にお伝えしていきたいと思います。繰り返しになりますが、コストではなく投資としての提案を推進します。

松尾(横河レンタ・リース) Windows 10 EOSに関する当社の調査では、半分くらいの方は現在のPCをネットワーク経由でWindows 11へアップデートするようですから、Windows 7 EOSのときほどのPCの買い替え需要はないでしょう。ただ、24年秋に公開予定の大型アップデートではカーネルを含め大きな変更がありますので、そこに合わせたPCの入れ替えを検討するユーザーも一定数おられる。一方、Windows 10ラストバイとして、今は短期的ですが大きな需要もあります。総合すると、24年から25年にかけては堅調なPC需要が生まれ、データレスクライアントを提案する機会の多い重要な年になると期待しています。ただ、パートナー各社は既に非常に多くの商材を抱えており、その一つ一つすべてをご理解いただくのが難しいことは認識しています。エンドユーザーの方々に直接、データレスクライアントの良さを体験していただき、エンドユーザーの方々からパートナーへ問い合わせしていただくようにするという取り組みも進めていく必要があると考えています。

小方(NEC) 企業のIT製品の購買スタイルも変わってきました。ユーザーはお付き合いのある販社に紹介されたものを検討するのではなく、自らネットで情報を収集してあらかじめ製品を絞り込み、その上で各社の提示から最も安いものに決めることも今は多いです。商談の最初のフェーズを提供側がつかみにくくなっているので、エンドユーザーに向けたトリガーを仕掛けることも重要だと思います。

カテゴリーとしての確立が重要 海外展開の可能性は大きい

――本日は、普段はライバル同士でもある皆さんにお集まりいただきました。せっかくの機会ですので、この市場について気になるトピックなどあればお聞かせください。松尾(横河レンタ・リース) 皆さんは、海外展開を検討されていますか。米国ではデータレスクライアントというソリューションはあまり目にしないように思います。クラウドストレージサービスの機能を使って似たような構成を実現しているケースはありますが、データレスクライアント製品を導入するというよりは、ユーザー企業が自ら運用の仕組みを構築しているように見受けられます。

新良(e-Janネットワークス) 米国と日本では通勤事情が大きく異なることも背景にあるのかもしれません。ニューヨークなどの一部の大都市を除くと、ほとんどの人は車通勤ですから、日本のように満員電車にPCを置き忘れるということがないですからね。当社ではインド市場にチャレンジしています。インドは人口が中国を抜いて世界最多になりましたし、当社自身も営業・開発拠点として現地法人を置いています。今はテストマーケティングを実施している段階ですが、日系企業ではなく現地のローカル企業から良い感触を得ています。

小川(アップデータ) かつて、海外でマーケティング調査をした時は、シンクライアント一辺倒でしたが、最近は大手の仮想化製品を導入していたユーザーの間でも、シンクライアント離れがあると聞いています。海外にはそこの受け皿となるソリューションがないので、データレスクライアントで進出するチャンスはあると考えています。VDIの使い勝手に関するストレスを解消するという点は世界共通ですから、ぜひ、チャレンジをしたいですね。

小方(NEC) これまでIT分野で日本は海外製品を輸入するばかりでしたが、データレスクライアントは日本発のテクノロジーカテゴリーになれる可能性は大いにあるのではないでしょうか。

――最後に、販売パートナー各社に向けた支援策や、市場拡大への意気込みをお聞かせいただけると幸いです。

小川(アップデータ) まずは、セミナーや勉強会を通じて認知度を高めていきたいと思います。また、今年は生成AIが企業の業務に実装される元年だと考えています。クラウドストレージ上のデータの99%はアクセス頻度が低いコールドデータと言われています。そのデータを活用し、学習させることで付加価値を提供できるようにすべく、今年中に何らかのかたちで発表します。また、新機能も数多くリリースする予定で、データレスクライアントの圧倒的な良さを感じてもらえるようしたいと思います。

新良(e-Janネットワークス) クラウドが普及する中でも、重要データをオンプレミス環境に残すユーザーが少なくありません。当社は、オンプレミスとクラウドへの安全な通信とデータ保護をトータルで20年来提供しており、データレスクライアントもそのようなニーズに対応させています。この製品でまずは、VDIマーケットとリモートデスクトップのマーケットを追いかけて、データレスクライアントへのシフトを促すことに取り組みます。また、現在進行形でテレワークの環境整備が進んでいる地方自治体の方々に向けたアプローチも考えています。

小方(NEC) データ保護のソリューションは多いですが、どれを使えばよいのかわからないという声を聞きます。その中で、データレスクライアントがカテゴリーとして成立していないと、多数のソリューションの中に埋もれてしまいます。パートナーの方々とともに情報をうまく整理して、ユーザーが直感的に理解できるよう、売り方を含めた勉強会、インサイドセールスを活用したニーズの掘り起こし、リードの獲得、そのデータを活用したパートナーの方々による商談の仕掛けを支援するなど、さまざまな施策を打って行きます。Windows 10 EOS、AI PC、働き方改革というテーマが大きな追い風となって、24年度はデータレスクライアントのニーズが爆発的に拡大するものと期待しています。

松尾(横河レンタ・リース) 当社もデジタルマーケティングにはかなり力を入れています。データレスPCやPC運用支援ソリューションを含む当社の「Flex Work Place」シリーズはWebからのお問い合わせが前年比20%増と伸びており、パートナーの方々に案件がうまく流れていく仕組みをさらに強化したいと思います。当社の強みはOneDriveやBoxのテクノロジーがアプリ上に載っていることにあるので、中長期にはAIという文脈においてその活用をアピールします。さらに、データレスクライアントをPCのLCMの中に位置付け、「Device as a Service」として提供し、お客様の満足度向上を図りたいと思います。

コロナ禍以降も働き方改革の一環としてテレワークが定着し、PCを社外で利用する機会は増え続けている。オフィスに縛られないワークスタイルは、生産性や働きやすさを高める取り組みとして支持される一方、持ち出したPCをセキュアに利用するためにどのような対策をすべきかが、多くの企業にとって課題となっている。

その解として注目が集まるのが、端末にデータを残さない「データレスクライアント」だ。データレスクライアントは、VDI、DaaS、リモートデスクトップといったソリューションと何が違い、それらが抱えていたどんな課題を解決するのか。データレスクライアントソリューションを提供するアップデータ、e-Janネットワークス、NEC、横河レンタ・リースの4社に、データレスクライアントが求められる背景、ビジネスの状況、販売パートナー向けの施策を聞いた。

(司会・進行 週刊BCN副編集長 日高 彰 写真 大星直輝)

その解として注目が集まるのが、端末にデータを残さない「データレスクライアント」だ。データレスクライアントは、VDI、DaaS、リモートデスクトップといったソリューションと何が違い、それらが抱えていたどんな課題を解決するのか。データレスクライアントソリューションを提供するアップデータ、e-Janネットワークス、NEC、横河レンタ・リースの4社に、データレスクライアントが求められる背景、ビジネスの状況、販売パートナー向けの施策を聞いた。

(司会・進行 週刊BCN副編集長 日高 彰 写真 大星直輝)

続きは「週刊BCN+会員」のみ

ご覧になれます。

(登録無料:所要時間1分程度)

新規会員登録はこちら(登録無料) ログイン会員特典

- 注目のキーパーソンへのインタビューや市場を深掘りした解説・特集など毎週更新される会員限定記事が読み放題!

- メールマガジンを毎日配信(土日祝をのぞく)

- イベント・セミナー情報の告知が可能(登録および更新)

SIerをはじめ、ITベンダーが読者の多くを占める「週刊BCN+」が集客をサポートします。 - 企業向けIT製品の導入事例情報の詳細PDFデータを何件でもダウンロードし放題!…etc…

- 1

外部リンク

アップデータ=https://www.updata.co.jp/