2兆円の巨大潜在市場

医療危機が叫ばれるなか、ITベンダーは医療業界向けITビジネス(医療IT)に、熱い視線を注いでいる。医師や看護師などが不足し、診療報酬の改定や補助金の頭打ちによって病院経営は厳しさを増す。こうした窮状をITを活用して改善・改革する需要が高まるとITベンダーは予測。この3月に明らかになった国の「デジタル新時代に向けた新たな戦略~3ヶ年緊急プラン~(案)」でも、ITを活用した医療改革を掲げる。医療ITビジネスは2000年の「e-Japan戦略以来の盛り上がり」(大手ITベンダー)と期待する。

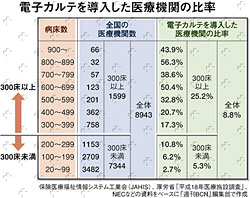

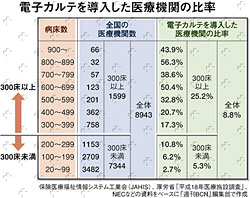

医療ITビジネスの潜在需要規模を示す数字として、まず挙げられるのが電子カルテの普及率の低さ。e-Japan戦略で比較的普及が進んだ大規模病院でさえ約60%、ベット数300床以下の中小規模病院に至っては5%台にとどまる。電子カルテは、異なる医療機関で患者の診療情報を共有し、互いに連携して効率的な医療サービスを提供する基盤となる重要なツールだ。国の「3ヶ年緊急プラン」では、地域の中核病院をITハブ化し、医療情報の高速ネットワークを整備する「日本健康情報スーパーハイウェイ構想(仮称)」を柱の一つとする。総務省の「公立病院改革ガイドライン」でも、病院の再編・ネットワーク化を推奨。だが、カルテが紙のままでは、通信ネットワーク網をいくら整備しても情報共有は難しい。現状の電子カルテ普及率の低さは、そのまま未開拓市場の大きさを表すことになる。

電子カルテでトップシェアを誇る富士通は、普及率100%に至るまでに必要な費用を約2兆円と試算。巨大な潜在市場が眠っていると見る。同社は電子カルテなどのユーザー会で、活用セミナーや事例発表を積極化。ユーザー同士のデータ連携を容易にするなどトップシェアを生かした“勝者の戦略”を展開する。「ユーザー会の活動に魅力を感じて当社を選んでくれるユーザーも増えている」(山路雄一・ヘルスケアソリューション事業本部副本部長)と手応えを感じている。今期(2009年3月期)の国内医療分野の売上高は900億円前後の見込みだが、2010年度には1000億円を射程内に入れる。

猛追するNECは、直近の医療ITの市場規模約4000億円が、ここ数年のうちに5000億円近くまで拡大する可能性があると見る。富士通が規模のメリットを生かすのに対し、NECは地域のネットワーク化を推進。マルチベンダー環境で診療情報の共有できるサービスを打ち出すことでニーズを掴む。電子カルテなどセンシティブな診療情報は、外部のデータセンター(DC)に保管できない事実上の制約がある。そこで、情報を保持しない“連携サーバー”を介し、他の医療機関と情報を共有する「地域医療連携ネットワークサービス」に力を入れる。サービス自体の価格は安く抑え、シェアを拡大。ネットワーク接続型の電子カルテの方向性を明確に打ち出すことで「勝機を掴む」(齋藤直和・医療ソリューション事業部事業推進部長)と、本命の電子カルテの販売拡大につなげる。

有力SIerも相次いで医療分野に力を入れている。キヤノンITソリューションズは今年1月、グループの医療ITビジネスをキヤノンITSメディカルに集約する新体制を発足。これから先の数年間で同分野の売上高を倍増させる強気の計画を立てている。富士ソフトは、病院の情報システムのアウトソーシングを視野に入れつつ、当面は電子カルテなどのSIを中心に毎年10%以上の成長を目指す。

医療ITに力を入れる背景には、不況で落ち込みが激しい産業分野を医療や公共で穴埋めしようとするITベンダーの台所事情もある。景気対策で医療への政策的投資の機運が高まるなか、ビジネスチャンスを虎視眈々と狙う。(安藤章司)

【関連記事】医療ITビジネスの現状と課題

国民的な合意形成が必要

医療ITの難しさは、投資対効果が測りにくい点にある。国全体の医療費約33兆円のうち、ITに使われる予算は直近で推計で約4000億円。産業や金融分野ならITに投資した以上のリターンを期待できるが、医療の場合は診療報酬が大幅に増えるわけではない。逆にITの導入・運用にかかるコストが病院経営を圧迫することも考えられる。病院側も情報システム部門など専門組織の維持は難しく、IT関連は「ベンダーに丸投げ」(ITベンダー幹部)になりがち。契約上はハードやソフトの売買のみでも、中身は実質“業務委託”に近いものになり、ITベンダーが当初見込んでいた利幅が大幅に圧縮されるケースも見られる。

ただ、今回の国の「デジタル新時代に向けた新たな戦略~3ヶ年緊急プラン~(案)」が掲げる「日本健康情報スーパーハイウェイ構想(仮称)」が現実味を帯びてくれば、新たな方向性が見えてくる可能性がある。ネットワーク化を進展させるには、病院内で個別に管理する現行のやり方ではいずれ限界がくる。データセンター(DC)に情報を集約し、「医療機関で共有する方法が合理的」(SIer幹部)という見方が大勢を占める。患者を識別するための医療用IDの活用も想定される。このIDを使えば、全国どこの医療機関でも患者の病歴や治療履歴を閲覧できることになる。病院と診療所、療養所などの連携にも役立ち、限られた医療リソースの有効活用にもつながる。ITベンダーにとっては、これまで難しかった本格的なアウトソーシングビジネスの創出につながるということも期待できる。

だが、診療情報は個人情報の極めてセンシティブな領域であり、集約化に抵抗を示す患者や医療機関も予想される。レセプト(診療報酬請求)のオンライン化でも医療業界側には慎重論が根強く、さらに一歩踏み出した医療情報のネットワーク化は、国民的な合意形成が必要になろう。(安藤章司)