au損害保険は、KDDIのモバイルコンテンツ開発力、マーケティング手法と、あいおいニッセイ同和損害保険の保険インフラ、商品開発力を融合し、「いつでも・どこでも・手軽に」をコンセプトとして、モバイル端末から気軽に利用できる保険商材を展開している。「モバイル時代」にふさわしいスピーディな商品企画・開発のためには、「部門の垣根を越えて、情報をリアルタイムに共有することが不可欠」だと考えて、500万登録ユーザーが利用するクラウド型のデータ記録・活用ツール「Evernote」のビジネス版「Evernote Business」を導入した。

ユーザー企業:au損害保険

モバイル端末から利用できる新たなコンセプトの損害保険を提供。あいおいニッセイ同和損害保険とKDDIの合弁で設立され、2011年5月に営業を開始。社員数は約80人。

サービス提供会社:エバーノート

サービス名:Evernote Business

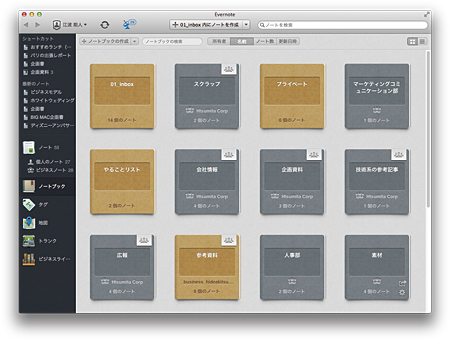

Evernote Businessのインターフェースイメージ【課題】情報共有の遅さが経営の阻害要因

KDDIとあいおいニッセイ同和損害保険の合弁会社であるau損害保険は、約80人の社員を抱えているが、その半数は両社からの出向者だ。それぞれの出身母体ごとに企業文化も異なるため、社内の情報共有、情報交換には課題があったという。

木下陽介・業務企画部事務企画室長は、「社員それぞれの外出と内勤のタイミングのすれ違いなどによって、あらためて会議を開かないと部内の情報共有ですら実現しないというような問題が日常的に起きていた」と振り返る。

とくに問題意識をもっていたのは、マーケティングなどを担当する営業企画部だった。同社は、モバイル端末を活用する新しいスタイルの保険を扱っており、ユーザーのニーズをスピーディに商材開発に反映することが求められる。そうした事業環境にありながら、情報共有のスピードが遅いことは、経営を阻害する要因になるというわけだ。

かつて営業企画部のトップを務めていた柳保幸・専務取締役は、自身がよく利用していた「Evernote」をこの課題解決のために利用できるのではないかと考えた。社員それぞれが各自でファイルを保存すれば、それらを容易に検索、共有できるので、業務の効率化に大いに貢献すると確信したという。

昨年前半から、コンシューマ向けの無料版「Evernote」を営業企画部のメンバーが個人のアカウントで情報共有ツールとして試験的に使い始めた。そこで一定の成果を得ることができたので、ビジネス向けにセキュリティやデータ蓄積・共有機能を強化した「Evernote Business」が昨年12月にリリースされると、すぐに導入を決めた。

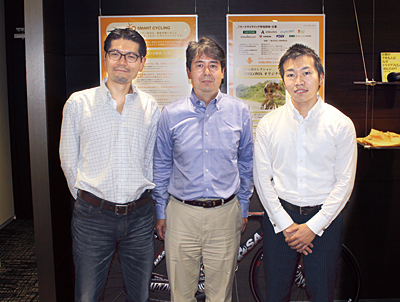

左からエバーノートの井上健・ゼネラルマネージャー、au損害保険の木下陽介・業務企画部事務企画室長、エバーノートの積田英明・ビジネスアカウントマネージャー【決断と効果】情報システム部門の反対を説得

導入にあたっては、「柳専務のリーダーシップが力を発揮した」(木下室長)というが、情報システム部門からは疑問を呈する声も多く上がったという。木下室長は、「個人情報を扱っているので、新しい情報共有サービスを導入して、セキュリティは担保できるのかという意見は、当然ながら出てきた。しかし、重要なデータを扱うシステムは『Evernote』と連携しないし、あくまでも社内の情報共有のためのツールとして使うというルールを徹底するということで納得してもらった」と議論のプロセスを説明する。

実際に社内で本格的に利用してみて、商材開発に明確な効果が現れた。営業部隊がユーザーのニーズを吸い上げ、営業企画部が商材の企画開発、マーケティングを行い、業務企画部がその運用システムを構築するというのが一連の流れだが、木下室長は業務企画部の立場から「顧客からどういうニーズがあって、どんな案件が進行中なのか、情報をリアルタイムで把握するようになり、システム構築にあたって事前の準備や構想ができるようになった。これまでは、会議でフタを開けてみるまで営業側に何を要求されるのかわからないこともあったので、業務の効率性は大幅に向上した」と手応えを語る。

また、「Evernote Business」上でビジュアルを共有できる手書きアプリケーション「Penultimate」を使うことで、会議の生産性が上がっただけでなく、資料のペーパーレス化にもつながっているという。今後は、「Evernote Business」を利用した社内申請書の電子化なども検討していく。

エバーノートの井上健・ゼネラルマネージャーは、「ビジネス版を投入してすぐに契約していただいた。使い方のアイデア、工夫は、こちらが学ぶことも多い」とau損害保険の取り組みを評価する。また、営業担当の積田英明・エバーノートビジネスアカウントマネージャーは「エバーノートの自社での活用事例や、他の先進事例を紹介するとともに、管理者向けのトレーニングやエンドユーザー向けのトレーニングも提案させていただいている」と、協力を惜しまない。ベンダーとユーザーが連携して知見を集積し、サービスの質を高めていく新たなビジネスモデルとしてのポテンシャルを秘めているといえそうだ。(本多和幸)

3つのpoint

密な情報共有で商材を開発

連携アプリケーションで生産性向上

ペーパーレス化を促進