不況下における企業経営をシビアに見直すために、また、スピード経営が求められるなかで、迅速な意思決定を下すためのツールとしてBIツールが注目を集めている。登場して10年以上が経つBI製品の最近の傾向をからめて、関連するビジネスの現状、販売施策を「売り手」に取材した。

不況下、予測用途の需要高まる

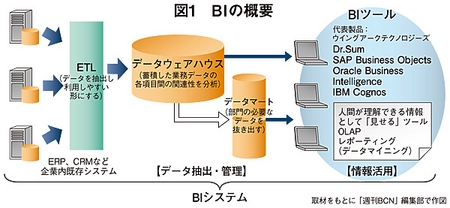

部門最適から全社統合基盤へ ビジネス・インテリジェンス(BI)は、業務システムに蓄積されるデータを、企業の意思決定に役立てるもの。BIの実現には、ETL(Extact/Transform/Load)、DWH(データウェアハウス)など、バックヤードのシステムも含めて、情報を抽出・加工・蓄積・分析・視覚化する一連の仕組みが必要となる。BI製品は、DWHからデータを引っ張ってきてOLAP(Online Analytical Processing)などの分析機能や、情報をグラフィカルに見せるダッシュボードやレポーティングなど視覚化するツールを指す。こうした一連のシステムのなかで最も重要なのはバックヤードの部分で、構築費全体のうち、7~8割が費やされている。

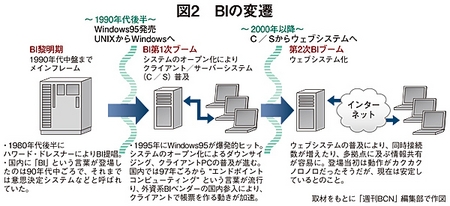

日本でBIという言葉が登場して10年以上が経つ。1990年代に大手外資系企業が日本市場に参入。ITシステムがメインフレームから、オープン化によるダウンサイジングが行われた時期であり、またWindows95が爆発的にヒットし、PCが1人1台の割で普及した。これによって、クライアント/サーバーシステムが盛期を迎えた。システム利用者が主体的にコンピュータを操作して経営や業務に役立てる「エンドユーザー・コンピューティング」という言葉が流行り、そのなかでBI製品は「デスクトップOLAP」製品として販売された。

当時は百貨店などの小売業や金融機関、通信事業者など、一部の企業が先進的な取り組みとして、トライアル的に導入しているケースが多かった。従来、BIは部門ごとに閉じて導入して特定の人が使うツールだったが、「経営戦略の見える化」という言葉が広がり、基幹系システムとも連携するようになり、全社員が利用する「情報統合基盤」として構築されるようになってきた。また、BIも進化し、これまでデータサマリー程度しか表示できなかったが、明細データを表示して、分析することができるようになっている。最近では大量データの高速処理を実現するオラクルの「Exadata(エクサデータ)」、IBMが買収した「Netezza(ネティーザ)」など、DWHのためのマシンも登場している。一方で、比較的安価な国産BI製品が登場して以降は、中堅規模企業にもすそ野が広がっている。

これまでBIといえば、計画と実績を照らし合わせる売上分析などが中心だった。08年のリーマン・ショック以降、BIを用いて情報を事業経営に必要な予測/シミュレーションに生かすニーズが高まっている。今後も突発的な金融危機や不況が起こらないとは限らない。さまざまなシナリオを考えながら、迅速に手を打つことが可能になり、ビジネス上の武器につながるという新たな使い方が進んでいる。

NEC

業種ごとの「デモテンプレート」提供

国産BI製品の販売実績を伸ばす

|

NEC

中田勝訓

主任 |

NECは、これまで外資系大手メーカーのオラクル、マイクロストラテジー、SAPや国産ベンダーの製品など、多様なツールを取り扱い、顧客の情報活用ニーズに合わせて販売してきた。とくにウイングアークテクノロジーズの国産BI製品「Dr.Sum」の販売では、1、2を争う販社だ。

外資系の高額なものから、安価なものまで、多様な製品が市場に投入されているが、「基本的にはフロントのツールでできることは同じ。差をつけるとすれば、それは価格や使い勝手、企業規模による」と第二ITソフトウェア事業部(運用管理グループ)の中田勝訓主任は話す。

Dr.Sumは、価格競争力にすぐれており、中堅・中小企業に受け入れられて、国内でのライセンス販売数トップを誇る製品だ。唯一の国産製品として「速い、キレイ、簡単、安い」を売りに、販売実績を伸ばした。

|

NEC

藤田朋生

グループマネージャー |

従来はどちらかというと周辺システムのデータをBI製品で分析するというニーズが旺盛だったが、ERPなど基幹系と連携して導入する傾向が強くなってきている。比較的大規模な企業になると、レガシーシステムが稼働しているなかで、基幹系のプリンタを利用している企業が帳票の見直しを行い、プリンタからの帳票出力をなるべく行わないようにする動きがあるという。そんななか、レガシーのプリンタだけでもオープン化して、「必要なデータをDr.Sumに引っ張って、それだけを出力する企業もある」(第二ITソフトウェア事業部(販促グループ)兼プラットフォーム販売本部の藤田朋生グループマネージャー)と話す。同社の顧客は製造、流通などが中心だが、今後は官公庁系への拡販も狙っている。NECは、支社も含めて、全業種でそれぞれ営業部をもっている。そこで蓄積したノウハウをもとに「デモテンプレート」を開発し、各業種に適した分析の方法を提案している。

クロスキャット

BI構築後のアセスメントに注力

活用が不十分のシステムの課題を分析

|

クロスキャット

井上貴功

取締役 |

独立系中堅SIerのクロスキャットは、1995年からBI領域に力を入れてきており、50人の専任部隊を抱えている。同社では、当初コグノス(現IBM)製品を取り扱っていたが、ユーザーのニーズに対応すべく、各種BI製品の取り扱いを開始した。2007年からはオラクルBI製品のマーケティングプランを共同で立案したことをきっかけに、現在はオラクル製品の販売に力を入れている。

オラクル製品のメリットについて、井上貴功・取締役 上席執行役員 営業統括部長は、「企業内で、部署ごとにBI製品が散在していれば、維持コスト、メンテナンスコストが非常に高額になる。オラクルの強みは、ExadataのようなDBマシンやERP、セキュリティなど、幅広い製品を取り揃えていることにある。BI製品だけを導入するニーズや、一気通貫で大規模統合情報基盤を構築したいというニーズにも柔軟に対応できる」と話す。

BIを実現するためには、ダッシュボード、KPIスコアなどといったBIツールで「情報を視覚化する」ことのもとになる「情報を集め、管理していく」過程が重要となる。情報の視覚化、分析をしていくためには、そもそも何の目的で、どの情報を活用してどう見せるのかを決めていく作業が重要だ。BIシステムを構築したのはいいが、うまく活用できていなかったり、そのまま放置されてしまう例も多々ある。BIシステムはあくまでも期待投資であり、うまく活用できなければ投資効果が現れない。クロスキャットでは「どんな目的で」「どんなデータを活用していくか」を決める支援サービス「システム化構想立案」をはじめ、BI関連の一連のサービスを展開している。

また、同社では2002年に「CCBITemplate」という業種ごとの見せ方や構築手法のテンプレートを体系化。過去BIを導入した企業に対して、構築後の問題、課題を把握し、改善につなげる「アセスメントサービス」の提供に注力する。井上取締役は、「システムを5年で償却するとして、2000年ごろに導入した企業ならば、今年は2回目の償却終了の時期を迎える。BIツールが急速に進化しているので、見直すのにいいタイミングだ」と見通しを語る。

売り上げの内訳は、流通4:製造4:金融2の比率となっている。今後はスマートフォンなどのコンテンツプロバイダや医療系、官庁/地方自治体をターゲットに、ビジネスチャンスをうかがう。

[次のページ]