Special Feature

AIチャットボット成功法 継続可能な事業へと成長させたベンダーが考えるビジネスのキモ

2019/03/06 09:00

週刊BCN 2019年02月25日vol.1765掲載

急速に変化し続けるIT市場において、新規事業の開拓は常にITベンダーを悩ませている。その課題に対してAIチャットボットは非常にわかりやすい解答だ。AI(人工知能)という新技術を手軽に提案できるほか、既存業務の効率化、エンドユーザーへのマーケティングのような働き方改革や攻めのIT投資といったニーズにも合致する。「チャットボット元年」と呼ばれた2016年から2年以上が経過。AIチャットボットを展開する有力ベンダーは、そのサービスをいかに収益の柱として成長させたのか。(取材・文/銭 君毅)

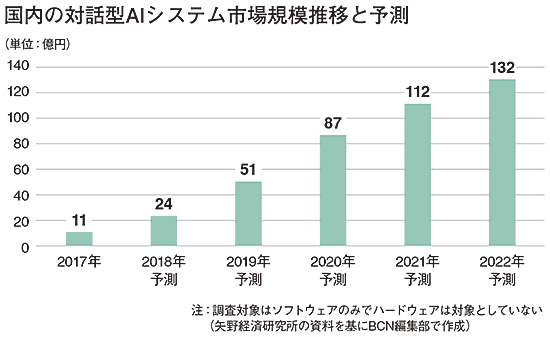

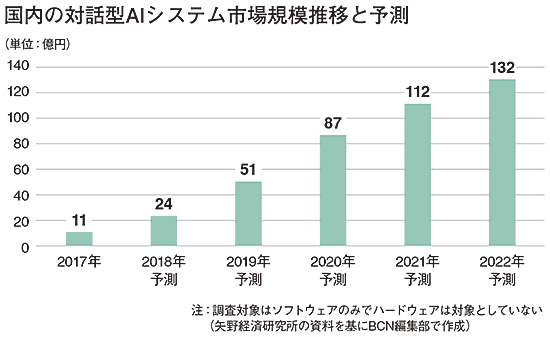

市場は拡大傾向にある

なかなか普及が進んでこなかったチャットボットが拡大の兆候を見せ始めたのは16年。矢野経済研究所の推計によると、17年の国内における対話型AIシステム市場の規模は約11億円で、それが22年には約132億円まで膨れ上がると予測する。特に、UIとなるメッセージツールのオープン化が進むことにより、チャットボットのベンダーが増えているという。主な利用用途には、社内の問い合わせ対応の省力化というB2B向けと、エンドユーザーへの接客としての新たなチャネルというB2C向けの2種類が考えられる。

働き方改革に伴う社内業務の効率化には多くの企業が強い関心を持っている。その上で、AIチャットボットはさまざまなサービスと相性がいい。ERPやCRM、RPAなどと連携することで、さらなる効果が期待できる。そのため、複数のプロダクトを組み合わせてシステムを構築するSIerにとって既存の提案にプラスアルファできるテクノロジーだろう。

また、近年ではB2C向けを想定した用途も増加傾向にある。これまで既存業務の効率化やコストの削減といったいわゆる「守りのIT」に目がいきがちだったものが、売り上げの増加を目標とする「攻めのIT」へと投資が動いている。AIチャットボットは顧客接点を充実させることで売り上げの増加に貢献できるのである。

現在、AIチャットボット市場には追い風が吹いている。16年の普及初期は、顧客の稟議がおりづらい状況にあった。新たな技術だけあって、まずは社内から検討が進められていたものの、AIチャットボットがカバーする社内の効率化は視覚化されていないことが多い。そのため、検証の際に明確な実績が出ず、正確な数値が求められるITツールの稟議においてAIチャットボットは不利な立場にあった。しかし、現在では実証実験だけでなく本格的に導入した企業も目立つようになった。稟議を回す際、根拠となる数値やデータが出てくるようになったのである。

現時点での問題と解決策

しかし、予算があって導入の意思を持っているにもかかわらず、断念するケースがある。多くのベンダーが自慢のプロダクトを引っ提げて営業をかけたにもかかわらず導入に至らなかった原因は、大きく次の3点がある。

テクノロジーへの過度な期待

まずは営業先が完全に初めてAIチャットボットに触れる場合。こういった顧客はAIやチャットボットというテクノロジーに対して過剰な期待を抱いていることが多い。AIといっても教師データは必要になるし、チャットボットといっても全ての質問に答えてくれるわけではない。当然とも思えるが、いまだに知られていないこともあるという。こういった顧客は最初から本格的な導入を想定して話を進めても断念してしまう。対策としては、初期費用を抑えたスモールスタートが考えられる。無料もしくは低価格で提供しつつ機能を限定することで、コスト面の障害を無くし基本的な製品のメリットを実感してもらう狙いだ。

技術先行のニーズ

二つめの要因としては、顧客のニーズが技術先行になってしまっている場合だ。例えば「カスタマーサポートでさばききれない待ち呼(まちこ)を減らしたい」「新たに導入したクラウドシステムがアップデートするたびに情シスに問い合わせが入る」といった課題がすでにあり、これを解決するソリューションを探しているという場合、対策の一つとしてAIチャットボットを薦めやすい。しかし、「とりあえずAIが話題だから何か探してみよう」という顧客は検証より先に行けないことが多い。導入できたとしても非常に時間がかかる可能性が高いだろう。

データ作成の人材・ノウハウ不足

三つめは、AIを育てるためのデータを用意することが難しい場合。明確な目的があっても、それに即したAIやチャットボットを作るためのデータが社内で整備できない状況で、専門のノウハウや人材が存在しないことは少なくない。多くのベンダーはあらかじめプリセットのデータを用意したり、UIを簡略化するほか、サポートサービスを用意することで顧客にかかる負担を軽減している。

AIチャットボットの普及が進んでいるとはいえ、まだまだ障壁は多い。持続可能な収益軸として確立するには、それらをしっかりと認識した上で、対策を用意することが肝要になるだろう。

TIS

SIerにとって、受託開発から自社サービスの提供への転換は喫緊の課題となっている。多くのSIerと同様に、TISも近年は自社サービスの開発に力を入れている。17年の4月にはAIサービス事業部を立ち上げ、音声認識や自然言語処理、ロボティクスとAIに関わる研究開発に取り組んできた。チャットボットへの取り組みもその一環である。TISは、自分が持っている課題に合わせて業務チャットボットを作成できるSaaS型のプラットフォームサービス「DialogPlay」を提供。チャットボットを簡単に作るというコンセプトのもと、ユーザー自身がチャットボットを作ることで自らの課題に一番効果的なソリューションをユーザー自身が生み出すことができる。

TIS

白石康司

主査

サービス事業統括本部AIサービス事業部AIサービス企画開発部の白石康司主査は「受託開発では、プロジェクトに多くの担当者がかかわることで、もともと作りたかったものとは違ったものが出来上がってしまうことがあった」と指摘する。その上で、「チャットボットを一番上手に育てられるのは、一番困っている人。だからこそ、専門的なシステムを必要とせず業務知識を入れるだけでチャットボットを作れるシステムを作りたかった」と語る。受託開発によるシステム構築では多くの担当者がかかわることで制約が生まれてしまい、発注元が最も求めていたニーズとずれたシステムが出来上がることがある。これを解消するためTISでは材料を提供し、ユーザーが快適にチャットボットを作れる環境を作っているといえる。SIerとして多くのシステム開発に関わってきたからこその視点といえるだろう。

現在では、DialogPlayで使われているエンジンをスマートスピーカーに搭載したり、会議室予約システムに組み込んだりと横展開している。白石主査は「チャットボットが、チャットボットという言葉を使わずにさまざまなサービスへと組み込まれていくのが理想的」と語る。チャットボット単体を導入する時点では顧客の問題点の洗い出しをしている段階で、顧客が本当に解決したい課題にアプローチするにはチャットボットとその他を合わせたソリューションとして提供する必要があるのだ。

豆蔵

豆蔵が提供するのは、RPAやクラウドAPIと連携することで業務を効率化できる対話型AIエンジン「MZbot」。Excelを使った「Question」と「Answer」のセットでのみ構成された非構造の学習データからAIが回答を抽出するため、シナリオを作成する必要がない。スマートフォンに対応しているため外出先でも問い合わせや発注が可能だ。ここで注目すべきはオンプレミスで提供しているという点だ。新規サービスの多くがクラウドで提供されている中、オンプレミスにこだわる意図について、IT戦略支援事業部第2グループの田中裕グループ長は、「われわれの基本的なターゲット層はある程度予算を持っている大企業。ここでは、まだまだオンプレミスのニーズが強いからだ」と説明する。

田中グループ長は「企業規模が大きいと社内のルール規定が厳しくデータの持ち出しを認めない場合がある。また、ランニングコストを気にする人も多いため、売り切りのオンプレミスは都合がいい」と話す。18年2月から同年10月までで22社に販売しており、売り上げは順調に推移しているという。現在の市場について第1グループの中山尚子氏は「ある程度チャットボットが普及したことにより、過去に導入したことのあるお客様が増えてきた。オンプレという性質上、初めてのお客様には売りづらかった中で、市場は有利になってきている」と分析する。今後クラウド化の予定はあるものの、目標としていたターゲット層に対して順調に売り上げを伸ばしていることから、当面は従来通りオンプレミスで販売していく。

(左から) 豆蔵の中山尚子氏、グループ長の田中 裕氏

豆蔵のビジネスモデルは単にオンプレミスを売って終わりというわけではない。そこにコンサルティングを合わせて売っていくことがポイントとなる。チャットボットを導入したユーザーにとって一番の課題となるのは、導入後のチューニングの段階。豆蔵はシナリオを省略することで簡単に扱えるように設計しているが、操作に慣れないユーザーは多い。しっかりと導入支援を行うことで初期段階をサポートする。販売パートナーに対しても、パートナー契約時点で導入してもらうことを前提としており、製品知識の周知に余念がない。もともと人員リソースが少なかったこともあり、あらかじめ環境を整えることで問い合わせの減少にもつながっている。

現在は、同社が担ぐ他の製品とのシナジーも生まれており、サービスに幅が出始めている。今後も引き続き、従来のターゲット層をメインとしつつ、手厚いサポートにより他社と差別化していきたい考えだ。

空色

空色が提供するのは、ウェブ接客をメインの用途とするクラウド型サービス「OK SKY」だ。24時間対応可能なチャットボットと専門的な問い合わせにも対応できる有人チャットの組み合わせによりロイヤルカスタマーの創出を支援する。CRMやECパッケージなどと連携することで、ユーザー企業はエンドユーザーごとに個別の対応が可能になり、店舗だけで接客するよりも質の高いユーザーエクスペリエンスを提供できる。また、複数のAIエンジンを用意した上で個別のチューニングを行うためユーザーに合ったエンジンを提供している。自然言語処理のほかに画像処理に適したAIを利用することも可能で、空色独自でもAIエンジンを開発しているため、各企業のビジネスモデルに最適化したチャットボットを構築できる。空色の中嶋洋巳代表取締役は「われわれの目的は、接客業務を効率化するだけでなく、購買を促進することにある。積極的な購買を促すことで企業の売り上げに貢献していく」という。

B2B向けの業務効率化を主な目的としてチャットボットが数多く提供される中、B2Cにターゲットを絞る理由として中嶋代表取締役は「社内利用による業務効率化はコスト改善を目的としたものが多い」と指摘する。そして「コスト改善業務自体は新たに利益を生まないため、どんどん利益率が下がっていく」と考えているといい、「今マーケットがあったとしても、数年先を見据えたとき、コスト改善で競争力を持ち続けることは難しい。それよりは、われわれが得意とする外向けの事業に力を入れる」と語る。

空色

中嶋洋巳

代表取締役

従来、OK SKYは個別にチューニングして提供していたことから比較的高額な費用が必要だった。そのため、年商100億円以上の大規模事業者をターゲットに販売を続けてきた。しかし、18年までは60アカウントほどだった契約数が、19年には大幅に増加すると見込んでいる。従来まで提供していた料金体系に加え、費用を20分の1近くまで抑えた新たなサービスプランの導入を予定しているからだ。新たな料金体系の主なターゲット層は年商3億円程度の小規模事業者を想定している。すでに構築済みのチャットボットをパッケージとして提供する考えだ。中嶋代表取締役は「大規模事業者と小規模の事業者とではどうしてもニーズに違いがあったため新たなプランを用意した。パッケージとして提供するとはいえ、返品などとといった各社で異なるフローに関しては専用のフォーマットに書き込んでもらうだけで反映できるようにした」と語る。同社の最も大きな強みは巨大なデータの蓄積にある。大規模事業者との取り組みで集めてきたログや、有人チャットセンターのログなどを基にしたデータをパッケージングすることで、小規模事業者に安く提供していくのである。すでに大手販売代理店とのパートナー契約を進めており、急激な契約増が見込めるという。

現在同社はOK SKYのシステムをライセンスとして販売し、購入した企業がOK SKYを基盤とした独自ブランドのサービスを提供できるようにするOEM展開も行っている。有人チャットセンターをから始まり、長い間チャットログを蓄積してきた結果、データ自体を製品として売れるようになったのだ。自らが持つアセットを最大限活用し、最大限の利益を享受できる体制ができつつある。

市場は拡大傾向にある

なかなか普及が進んでこなかったチャットボットが拡大の兆候を見せ始めたのは16年。矢野経済研究所の推計によると、17年の国内における対話型AIシステム市場の規模は約11億円で、それが22年には約132億円まで膨れ上がると予測する。特に、UIとなるメッセージツールのオープン化が進むことにより、チャットボットのベンダーが増えているという。主な利用用途には、社内の問い合わせ対応の省力化というB2B向けと、エンドユーザーへの接客としての新たなチャネルというB2C向けの2種類が考えられる。

働き方改革に伴う社内業務の効率化には多くの企業が強い関心を持っている。その上で、AIチャットボットはさまざまなサービスと相性がいい。ERPやCRM、RPAなどと連携することで、さらなる効果が期待できる。そのため、複数のプロダクトを組み合わせてシステムを構築するSIerにとって既存の提案にプラスアルファできるテクノロジーだろう。

また、近年ではB2C向けを想定した用途も増加傾向にある。これまで既存業務の効率化やコストの削減といったいわゆる「守りのIT」に目がいきがちだったものが、売り上げの増加を目標とする「攻めのIT」へと投資が動いている。AIチャットボットは顧客接点を充実させることで売り上げの増加に貢献できるのである。

現在、AIチャットボット市場には追い風が吹いている。16年の普及初期は、顧客の稟議がおりづらい状況にあった。新たな技術だけあって、まずは社内から検討が進められていたものの、AIチャットボットがカバーする社内の効率化は視覚化されていないことが多い。そのため、検証の際に明確な実績が出ず、正確な数値が求められるITツールの稟議においてAIチャットボットは不利な立場にあった。しかし、現在では実証実験だけでなく本格的に導入した企業も目立つようになった。稟議を回す際、根拠となる数値やデータが出てくるようになったのである。

現時点での問題と解決策

しかし、予算があって導入の意思を持っているにもかかわらず、断念するケースがある。多くのベンダーが自慢のプロダクトを引っ提げて営業をかけたにもかかわらず導入に至らなかった原因は、大きく次の3点がある。

テクノロジーへの過度な期待

まずは営業先が完全に初めてAIチャットボットに触れる場合。こういった顧客はAIやチャットボットというテクノロジーに対して過剰な期待を抱いていることが多い。AIといっても教師データは必要になるし、チャットボットといっても全ての質問に答えてくれるわけではない。当然とも思えるが、いまだに知られていないこともあるという。こういった顧客は最初から本格的な導入を想定して話を進めても断念してしまう。対策としては、初期費用を抑えたスモールスタートが考えられる。無料もしくは低価格で提供しつつ機能を限定することで、コスト面の障害を無くし基本的な製品のメリットを実感してもらう狙いだ。

技術先行のニーズ

二つめの要因としては、顧客のニーズが技術先行になってしまっている場合だ。例えば「カスタマーサポートでさばききれない待ち呼(まちこ)を減らしたい」「新たに導入したクラウドシステムがアップデートするたびに情シスに問い合わせが入る」といった課題がすでにあり、これを解決するソリューションを探しているという場合、対策の一つとしてAIチャットボットを薦めやすい。しかし、「とりあえずAIが話題だから何か探してみよう」という顧客は検証より先に行けないことが多い。導入できたとしても非常に時間がかかる可能性が高いだろう。

データ作成の人材・ノウハウ不足

三つめは、AIを育てるためのデータを用意することが難しい場合。明確な目的があっても、それに即したAIやチャットボットを作るためのデータが社内で整備できない状況で、専門のノウハウや人材が存在しないことは少なくない。多くのベンダーはあらかじめプリセットのデータを用意したり、UIを簡略化するほか、サポートサービスを用意することで顧客にかかる負担を軽減している。

AIチャットボットの普及が進んでいるとはいえ、まだまだ障壁は多い。持続可能な収益軸として確立するには、それらをしっかりと認識した上で、対策を用意することが肝要になるだろう。

三社三様のアプローチ

TIS

困っている人自身が作れる

チャットボット

SIerにとって、受託開発から自社サービスの提供への転換は喫緊の課題となっている。多くのSIerと同様に、TISも近年は自社サービスの開発に力を入れている。17年の4月にはAIサービス事業部を立ち上げ、音声認識や自然言語処理、ロボティクスとAIに関わる研究開発に取り組んできた。チャットボットへの取り組みもその一環である。TISは、自分が持っている課題に合わせて業務チャットボットを作成できるSaaS型のプラットフォームサービス「DialogPlay」を提供。チャットボットを簡単に作るというコンセプトのもと、ユーザー自身がチャットボットを作ることで自らの課題に一番効果的なソリューションをユーザー自身が生み出すことができる。

白石康司

主査

サービス事業統括本部AIサービス事業部AIサービス企画開発部の白石康司主査は「受託開発では、プロジェクトに多くの担当者がかかわることで、もともと作りたかったものとは違ったものが出来上がってしまうことがあった」と指摘する。その上で、「チャットボットを一番上手に育てられるのは、一番困っている人。だからこそ、専門的なシステムを必要とせず業務知識を入れるだけでチャットボットを作れるシステムを作りたかった」と語る。受託開発によるシステム構築では多くの担当者がかかわることで制約が生まれてしまい、発注元が最も求めていたニーズとずれたシステムが出来上がることがある。これを解消するためTISでは材料を提供し、ユーザーが快適にチャットボットを作れる環境を作っているといえる。SIerとして多くのシステム開発に関わってきたからこその視点といえるだろう。

現在では、DialogPlayで使われているエンジンをスマートスピーカーに搭載したり、会議室予約システムに組み込んだりと横展開している。白石主査は「チャットボットが、チャットボットという言葉を使わずにさまざまなサービスへと組み込まれていくのが理想的」と語る。チャットボット単体を導入する時点では顧客の問題点の洗い出しをしている段階で、顧客が本当に解決したい課題にアプローチするにはチャットボットとその他を合わせたソリューションとして提供する必要があるのだ。

豆蔵

あえて“オンプレ”が

大企業のニーズにマッチ

豆蔵が提供するのは、RPAやクラウドAPIと連携することで業務を効率化できる対話型AIエンジン「MZbot」。Excelを使った「Question」と「Answer」のセットでのみ構成された非構造の学習データからAIが回答を抽出するため、シナリオを作成する必要がない。スマートフォンに対応しているため外出先でも問い合わせや発注が可能だ。ここで注目すべきはオンプレミスで提供しているという点だ。新規サービスの多くがクラウドで提供されている中、オンプレミスにこだわる意図について、IT戦略支援事業部第2グループの田中裕グループ長は、「われわれの基本的なターゲット層はある程度予算を持っている大企業。ここでは、まだまだオンプレミスのニーズが強いからだ」と説明する。田中グループ長は「企業規模が大きいと社内のルール規定が厳しくデータの持ち出しを認めない場合がある。また、ランニングコストを気にする人も多いため、売り切りのオンプレミスは都合がいい」と話す。18年2月から同年10月までで22社に販売しており、売り上げは順調に推移しているという。現在の市場について第1グループの中山尚子氏は「ある程度チャットボットが普及したことにより、過去に導入したことのあるお客様が増えてきた。オンプレという性質上、初めてのお客様には売りづらかった中で、市場は有利になってきている」と分析する。今後クラウド化の予定はあるものの、目標としていたターゲット層に対して順調に売り上げを伸ばしていることから、当面は従来通りオンプレミスで販売していく。

豆蔵のビジネスモデルは単にオンプレミスを売って終わりというわけではない。そこにコンサルティングを合わせて売っていくことがポイントとなる。チャットボットを導入したユーザーにとって一番の課題となるのは、導入後のチューニングの段階。豆蔵はシナリオを省略することで簡単に扱えるように設計しているが、操作に慣れないユーザーは多い。しっかりと導入支援を行うことで初期段階をサポートする。販売パートナーに対しても、パートナー契約時点で導入してもらうことを前提としており、製品知識の周知に余念がない。もともと人員リソースが少なかったこともあり、あらかじめ環境を整えることで問い合わせの減少にもつながっている。

現在は、同社が担ぐ他の製品とのシナジーも生まれており、サービスに幅が出始めている。今後も引き続き、従来のターゲット層をメインとしつつ、手厚いサポートにより他社と差別化していきたい考えだ。

空色

2C市場に特化したデータを

パッケージに

空色が提供するのは、ウェブ接客をメインの用途とするクラウド型サービス「OK SKY」だ。24時間対応可能なチャットボットと専門的な問い合わせにも対応できる有人チャットの組み合わせによりロイヤルカスタマーの創出を支援する。CRMやECパッケージなどと連携することで、ユーザー企業はエンドユーザーごとに個別の対応が可能になり、店舗だけで接客するよりも質の高いユーザーエクスペリエンスを提供できる。また、複数のAIエンジンを用意した上で個別のチューニングを行うためユーザーに合ったエンジンを提供している。自然言語処理のほかに画像処理に適したAIを利用することも可能で、空色独自でもAIエンジンを開発しているため、各企業のビジネスモデルに最適化したチャットボットを構築できる。空色の中嶋洋巳代表取締役は「われわれの目的は、接客業務を効率化するだけでなく、購買を促進することにある。積極的な購買を促すことで企業の売り上げに貢献していく」という。B2B向けの業務効率化を主な目的としてチャットボットが数多く提供される中、B2Cにターゲットを絞る理由として中嶋代表取締役は「社内利用による業務効率化はコスト改善を目的としたものが多い」と指摘する。そして「コスト改善業務自体は新たに利益を生まないため、どんどん利益率が下がっていく」と考えているといい、「今マーケットがあったとしても、数年先を見据えたとき、コスト改善で競争力を持ち続けることは難しい。それよりは、われわれが得意とする外向けの事業に力を入れる」と語る。

中嶋洋巳

代表取締役

従来、OK SKYは個別にチューニングして提供していたことから比較的高額な費用が必要だった。そのため、年商100億円以上の大規模事業者をターゲットに販売を続けてきた。しかし、18年までは60アカウントほどだった契約数が、19年には大幅に増加すると見込んでいる。従来まで提供していた料金体系に加え、費用を20分の1近くまで抑えた新たなサービスプランの導入を予定しているからだ。新たな料金体系の主なターゲット層は年商3億円程度の小規模事業者を想定している。すでに構築済みのチャットボットをパッケージとして提供する考えだ。中嶋代表取締役は「大規模事業者と小規模の事業者とではどうしてもニーズに違いがあったため新たなプランを用意した。パッケージとして提供するとはいえ、返品などとといった各社で異なるフローに関しては専用のフォーマットに書き込んでもらうだけで反映できるようにした」と語る。同社の最も大きな強みは巨大なデータの蓄積にある。大規模事業者との取り組みで集めてきたログや、有人チャットセンターのログなどを基にしたデータをパッケージングすることで、小規模事業者に安く提供していくのである。すでに大手販売代理店とのパートナー契約を進めており、急激な契約増が見込めるという。

現在同社はOK SKYのシステムをライセンスとして販売し、購入した企業がOK SKYを基盤とした独自ブランドのサービスを提供できるようにするOEM展開も行っている。有人チャットセンターをから始まり、長い間チャットログを蓄積してきた結果、データ自体を製品として売れるようになったのだ。自らが持つアセットを最大限活用し、最大限の利益を享受できる体制ができつつある。

急速に変化し続けるIT市場において、新規事業の開拓は常にITベンダーを悩ませている。その課題に対してAIチャットボットは非常にわかりやすい解答だ。AI(人工知能)という新技術を手軽に提案できるほか、既存業務の効率化、エンドユーザーへのマーケティングのような働き方改革や攻めのIT投資といったニーズにも合致する。「チャットボット元年」と呼ばれた2016年から2年以上が経過。AIチャットボットを展開する有力ベンダーは、そのサービスをいかに収益の柱として成長させたのか。(取材・文/銭 君毅)

続きは「週刊BCN+会員」のみ

ご覧になれます。

(登録無料:所要時間1分程度)

新規会員登録はこちら(登録無料) ログイン会員特典

- 注目のキーパーソンへのインタビューや市場を深掘りした解説・特集など毎週更新される会員限定記事が読み放題!

- メールマガジンを毎日配信(土日祝をのぞく)

- イベント・セミナー情報の告知が可能(登録および更新)

SIerをはじめ、ITベンダーが読者の多くを占める「週刊BCN+」が集客をサポートします。 - 企業向けIT製品の導入事例情報の詳細PDFデータを何件でもダウンロードし放題!…etc…