鳥取県米子市に本社を置き同県西部地方を中心に土木・建設、砕石販売などを展開する総合建設業の大協組(小山典久社長)。全国的な公共事業費削減の波を受け、国や県、市町村などが発注する工事が減少し建設業の経営は厳しい環境下にあり、山陰地方もその例外ではない。そんな状況の下、多角的な経営を推進し業績を上げている。大協組は、山陰屈指の名湯・皆生(かいけ)温泉で健康増進を狙った温浴事業やビジネスホテル事業、近隣の大手製紙工場のボイラー燃料から排出される産廃物の砕石化など、建設業の事業で得たノウハウを生かした事業に新規参入。この裏で動く重要な情報システム構築を担ったITコーディネータ・上田治城氏のリポートを紹介する。(編集部)

建設ノウハウ生かし新規事業

オフコンの再構築に着手

企業体質の転換をテーマに

大協組は、事業を拡大・推進していくうえで、とくに間接経費の削減と効率的な資金・資産運用、原価管理の精度向上で迅速な業績把握と対応を課題としていた。そこで、基幹システムの大胆な見直しを行い、総合的な経営システムの構築を目指した。その結果、意思決定が迅速になるなど「IT利活用」で成果を収めることができた。

このシステムは、どのような経緯をたどって形成されたか──。財務処理の中心となる経理システムは、7年前から構築されてきたオフコンシステムだった。変貌著しい同社の業容を十分考慮したシステムとはいえず、システム管理の維持費も老朽化に伴いコスト高になりつつあった。私がITコーディネータ(ITC)として同社に関わった当初、経営や業務形態の変化に伴う情報システムに対する改革の要望も多かった。だが、当面の経営課題は、リース切れが間近に迫ったオフコンで構成された経理システムの再構築に着手することだった。

オフコンを再構築することで次のような予測ができた。(1)企業体質を売上高重視から利益重視へと転換。すなわち、経理業務の効率化(間接工数の削減)を実施することにより資金・資産の有効管理と活用へ繋げる狙い、(2)戦略的な情報を活用することにより経営数値における品質の向上や月報、決算資料作成の迅速化、柔軟な経営分析の実現も可能となる、(3)情報システムのコスト削減メリットとして、ハードウェアやソフトウェアのリース料や保守料が低減できる可能がある──などである。

ベンダーは分厚い提案書

ITCは「人」の重要性説く

ITCとして大協組との関わりは、同社取引銀行支店長の紹介がきっかけだった。システム更改の課題を抱えていた小山社長がITベンダーに照会したところ、「分厚いシステム提案書」を提示されたという。これに驚いた小山社長は銀行支店長に相談し、その支店長が私と大協組を結びつけたというのが経緯だ。

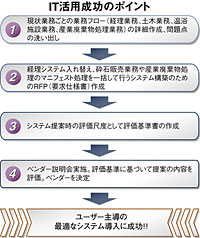

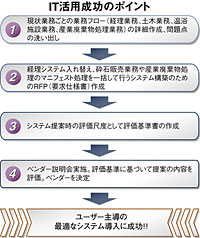

ITCとしての活動としてはまず、同社内にプロジェクトチームを結成することからスタートした。新システムを活用し効果を出すには、現在の業務プロセスを見直し、管理者や担当者の意識変革と新しい業務の方法や新システムを使いこなす能力向上も必要になる。同社内には「新システムへの投資は単なる情報システム作りでなく、業務プロセスの改革や人にかかわる仕組み作りも必要である」と、私の考えを説明した。主役はあくまで「人と業務プロセス」であることは言うまでもない。

新システムの導入効果は情報システムそのものではない。業務プロセスやこのプロセスに関わる「人」を通じてもたらされる。「満点の立派な情報システムと関心の薄い人との組み合わせ」よりも「技術的には不足するかもしれないシステムでも、やる気のある人との組み合わせ」のほうが遙かに重要で、大きな効果をあげることを経験的に知っているからだ。

経営情報の伝達力アップ

IT経営力大賞も受賞

社内プロジェクトチームによる分析活動の結果、新システムの導入に対して同社が必要とする要求仕様書(RFP)を作成することができた。通常はITベンダー主導型の情報システム導入になりやすい。だが、RFPが発行されることによりITベンダー側に振り回されることなく当社の要求事項が優先された最適なシステムが導入できると考える。プロジェクト活動の中で導入するシステムの評価基準を決定しておくことも大事だ。評価基準として機能性・信頼性・使用性・効率性・保守性などの評価軸と詳細を事前に決定した。

その後、ITベンダーを招いて「提案依頼説明会」を実施し、3社から提案を受けた。導入するシステムの評価は、大協組が実施したいことが本当に行えるシステムであるか否かと、導入費用に重点をおいた。この評価基準に照らした結果、1社のシステムに焦点をあてることとなった。小山社長の意向であった経理システムのリプレイスと砕石販売業務は、山中にある砕石場の現場と本社をオンラインで結び業務処理ができるため大幅な合理化が実現できると判断したのが今回導入したシステムだった。また、新システムで活用する機器類もできるだけ現在活用されているものを流用したため、無駄な出費も回避することができた。

ITベンダー主導でなく

独自の評価基準持つ

システム開発は工程どおりに進むケースは少ない。最初にスコープを決定し、後で修正の少ないシステムとすることが、低コストでの導入と納期の厳守に繋がった。

新しいシステムは、2005年度(06年3月期)の決算終了と同時に稼働をスタートした。それから3年が経過した現在では、正確な事務処理の実現と経理人員の削減、守旧派社員の退職により社内の経営情報伝達もスピードアップが図れた。

これらがタイムリーな意思決定へと繋がり08年度に経済産業省の「IT経営力大賞・実践認定企業」の栄誉を得た。IT経営の本質は、社内、管理会計レベルが運用されている総合的な経営システムだ。社内に設置されたデータベースを中心にそれぞれのシステムが有機的に連動して効果を発揮してこそ、売り上げや利益の増大に寄与する。それが自社内や企業間で連動され駆使される経営をいう。大協組はその道程への第一歩を踏み出したのだ。

ITコーディネータ 上田治城氏 ITコーディネータ 上田治城氏1945年生まれ、63歳。旧三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)で為替合理化策として電子情報交換システムを構築。鳥取銀行・溝口支店長も歴任。2001年4月、経営コンサルタント会社「有限会社オフィスFQC」を設立。翌年3月、ITコーディネータとITコーディネータインストラクターの資格を取得した。経済産業省のIT経営応援隊・教科書作成委員会ワーキング委員や総務省の電子政府推進委員などの要職にも就いている。 |

オフコンを再構築することで次のような予測ができた。(1)企業体質を売上高重視から利益重視へと転換。すなわち、経理業務の効率化(間接工数の削減)を実施することにより資金・資産の有効管理と活用へ繋げる狙い、(2)戦略的な情報を活用することにより経営数値における品質の向上や月報、決算資料作成の迅速化、柔軟な経営分析の実現も可能となる、(3)情報システムのコスト削減メリットとして、ハードウェアやソフトウェアのリース料や保守料が低減できる可能がある──などである。

オフコンを再構築することで次のような予測ができた。(1)企業体質を売上高重視から利益重視へと転換。すなわち、経理業務の効率化(間接工数の削減)を実施することにより資金・資産の有効管理と活用へ繋げる狙い、(2)戦略的な情報を活用することにより経営数値における品質の向上や月報、決算資料作成の迅速化、柔軟な経営分析の実現も可能となる、(3)情報システムのコスト削減メリットとして、ハードウェアやソフトウェアのリース料や保守料が低減できる可能がある──などである。