ITベンダーが「オープンイノベーション」の開発手法を積極的に採り入れている。IoTやビッグデータ、AI(人工知能)といった近年の技術をユーザー企業のビジネスに実装するには、要件定義ありきの従来型の設計手法では対応しきれなくなっていることが背景にあげられる。一方で、オープンイノベーションで本当にビジネスを変革し、ユーザーの売り上げや利益を増やせるような“成果”が出せるのか。実態として予想以上にコストや時間がかかるなどの課題も散見される。オープンイノベーションを推進するにあたっての留意点や成功へのポイントをレポートする。(安藤章司)

「飛び地」を狙うようなもの

日本の多くのITベンダーやSIerにとってのオープンイノベーションの「ゴール」は、ユーザーのビジネスを変革する新しいシステムを実装し、ユーザーの売り上げや利益を増やすことだ。とはいえ、財務会計や販売管理のように、ITを入れる効果がほぼ予測できる従来型のシステムでオープンイノベーションは必要ない。IoTやビッグデータ、AI(人工知能)のように、発展途上の技術で、かつ十分な効果を上げている実装事例がまだ少ない領域でこそ役に立つ。

オープンイノベーションは「外部の技術・知識を活用した研究開発」の手法である以上、ユーザーや同業者、スタートアップ企業などと協業することが必須。そこで浮上するのが、費用の負担や、具体的にどのように協業するのか、成果が出なかった場合の対処方法といった課題である。まずもって、「オープンイノベーションの『オープン』は『無料』の意味ではない」と話すのは、オープンイノベーションに詳しい野村総合研究所(NRI)の寺田知太・デジタルビジネス開発部グループマネージャーだ。「手堅い売り上げや利益を求めるのなら従来型のSI手法で臨むべき」とも。

NRIは、今年で4回目となるアイデア競技会「NRI HACKATHON(ハッカソン)」を9月に開催するなど積極的にオープンイノベーションに取り組んでいるが、経験上、実際に事業化までこぎ着けるのは100のアイデアのうち、1つあるかないかの狭き門だという。

また、情報サービス業界に先駆けてオープンイノベーションラボ「イノラボ」を開設し、業際的な協業を積極的に推進している電通国際情報サービスは、イノラボ開設から5年間の累計で約2500件のセッション(意見交換)を行い、うち事業化へ橋渡ししたのはわずか15件だった。

つまり、オープンイノベーションは不確実性が極めて高い手法であり、成果の予測が難しく、その会社がもつ過去の経験、組織力も生かしにくい特性がある。

イノラボ運営を担っている電通国際情報サービスの森田浩史・オープンイノベーションラボ部長チーフプロデューサーは、「既存事業の横展開ではなく『飛び地』を狙うようなもの」との感触を得ている。社内のR&Dや企画部門での研究開発であれば、自社の強みや弱みを分析し、既存事業との相乗効果を得やすい領域を優先する傾向が強いのに対し、オープンイノベーションは、文字通り「外部の技術・知識を活用する」ため、必ずしも自社の強みと関連性が高いとは限らないわけだ。

自由な“妄想”が端緒を開く

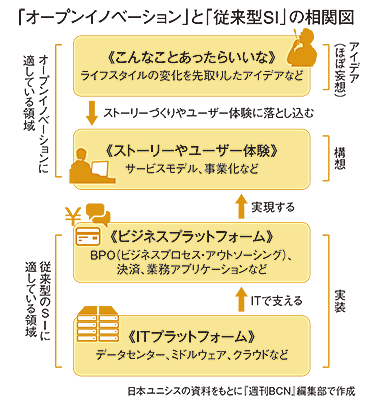

日本ユニシスは、オープンイノベーションに適した領域と、従来型の提案依頼書(RFP)や要件定義から入るSI手法に適した領域を大きく二つに分けて捉えている。

具体的にはデータセンターやクラウドなどの「ITプラットフォーム」や、決済サービスや業務アプリケーション、BPOなどの「ビジネスプラットフォーム」は、従来型のSI手法で受注、構築するのが適しており、ストーリーづくりやユーザー体験設計、さらに「こんなことあったらいいな」とったアイデアレベルの領域はオープンイノベーションに適すると分析(図参照)。この二つの領域を明確に分けることで、社内のコンセンサスを得やすくしたり、不確実なオープンイノベーションに予算(売り上げ目標)をつけるような失策を未然に防ぐ役割を果たしている。

日本ユニシス

平岡昭良

社長 ここまでオープンイノベーションの枠組み、お膳立てができたとしても、もう一つ大きな課題が残っている。それはオープンイノベーションの端緒を開く「アイデア出し」の部分だ。多くの会社組織がそうであるように、いくら業務経験が豊富なベテラン社員でも、実際のところ「自分の頭のなかの“妄想”を人前でぶちまけるには相当な勇気がいる」(日本ユニシスの平岡昭良社長)と話す。電通国際情報サービスの森田チーフプロデューサーも「『こんなことあったらいいな』『楽しいだろうな』という漠然としたイメージからすべてが始まる」と指摘。「欲しがりません」「がまんします」からは何も生まれない。

個人の妄想に近いアイデアレベルを、社内外の関係者が集まる場で開陳するのは、よほどの天才肌でもない限りハードルが高い。まずは、普通の人の自由な発想や発言が許される場の提供、企業文化を醸成することが、アイデアの母数を増やすことにつながる。母数が多ければ多いほど、多彩であればあるほど事業成功への可能性が大きくなる。

「あったらいいな」の発想からスタートし、業務システムや決済サービスといったITベンダーの既存の商材とリンクさせ、最終的にはユーザー企業のビジネスの変革というゴールに向けた険しい道のりを歩んでいく覚悟が、オープンイノベーションには求められている。