この連載では、SIビジネスを取り巻く状況をマーケティングの立場から俯瞰する。筆者はSIer向けクラウドサービスを提供しているスタートアップ企業でデベロッパーマーケティングを担当している。あらためて整理することで、ビジネスにつながるヒントとして紹介する。今回は、SIビジネスの市場動向を基に解説する。

情報サービス産業の規模と変化

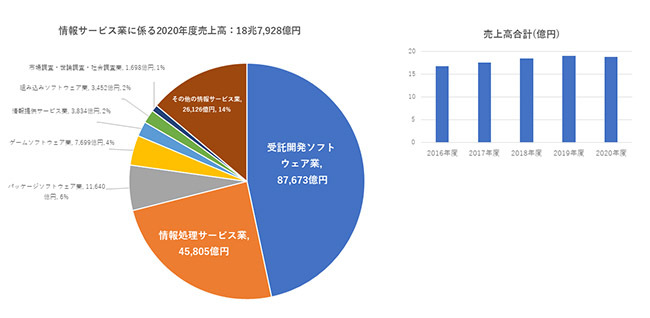

日本のSIビジネスは、大きな市場規模を誇っている。経済産業省の「2021年情報通信業基本調査(2020年度実績)」によれば、SIビジネスが属する情報サービス産業の市場規模は、2020年度売上高で18兆7928億円となっている。自動車・鉄鋼・エレクトロニクスなど日本の他の基幹産業と比べても遜色のない規模だ。このうち、受託開発ソフトウェア業と情報処理サービス業で約71%を占める。

売上高の推移は16年度から19年度まで微増してきたが、20年度は前年度比1.1%減となった。デジタル活用が競争力の源泉となる昨今、DXブームや自治体のデジタル化などの需要から、この規模は維持されていくだろう。

情報サービス産業の規模と変化(出典:経済産業省)

情報サービス産業の規模と変化(出典:経済産業省)

慢性的な人材不足が続く

一方で、SIビジネスの課題は慢性的なIT人材不足だ。大手転職情報サイト「doda」の新規求人倍率データによれば、職種別で「エンジニア」(IT・通信)が8~10倍と他の職種を大きく引き離している。転職情報サイトという情報の偏りもあるが、エンジニア(機械・電気)の求人倍率よりも圧倒的に高い。

日本社会全体で労働人口の減少が指摘されて久しいが、IT人材不足はこれに加えて、システム開発自体の大きなニーズにより引き起こされているのだ。

職種別の転職求人倍率レポート

職種別の転職求人倍率レポート

(出典:doda)

SIビジネスに何をもたらすのか

こうした大きな需要と慢性的な人材不足から、大きく三つのビジネスモデルが展開されてきた。

まずは、エンジニア派遣ビジネスだ。実際、人材派遣やSES(システムエンジニアリングサービス)を手がけているシステム開発企業は多い。厚生労働省が公開している「働き方・休み方改善ハンドブック」ではアンケートの結果として「客先常駐をしている企業の割合は、全体の9割を超えている。また、客先常駐しているITエンジニアの比率が7割を超えている企業は28.8%」と紹介している。

客先常駐しているITエンジニアの比率

客先常駐しているITエンジニアの比率

(出典:厚生労働省)

13年のデータではあるが、現在もこれに近い状況だろう。旺盛なエンジニア需要のもとでは、エンジニア派遣ビジネスが成立しやすいからだ。しかし、エンジニアの立場からみれば会社や仕事への忠誠心は低くなる。どの会社に属しても同じになってしまうのだ。オフショアの活用という方法もあるが、オフショア先の経済成長と円安傾向から中長期では活用が難しい。

2番目のビジネスモデルは、特定の顧客に寄り添って課題を解決していくものだ。特定業種や業務・地域に密着して、デジタル活用をサポートしていく。しかし、売上拡大は、顧客がどれだけ成長するか、エンジニアをどれだけ集められるかに依存してしまう。

3番目のビジネスモデルは、技術的な課題の解決策を提供するもの。これが、SIビジネスの本来の提供価値になる。ネットワークやデータベース・セキュリティ・大規模システム構築など、とがった技術が求められる場面は多い。

実際のところ、多くの企業がこの三つを組み合わせてSIビジネスを展開している。根本的なエンジニア不足は解決されないのであれば、いずれもエンジニアにとって魅力的な会社を作っていくことが重要かつ不可欠になるだろう。

■執筆者プロフィール

可知 豊

Hexabase デベロッパーマーケティング

長年情報システム産業に身をおき、ハードウェアからマーケティング・カスタマーサポートまでの経験と実績を持つ。ライターとしても一般向けのパソコン解説書からオープンソースソフトウェアのデスクトップ領域やライセンスなどを手掛けている。現在は、SIer向けクラウドサービスを提供するスタートアップHexabaseでデベロッパーマーケティングを担当、SIerにおける事業のアップデートをサポートしている。