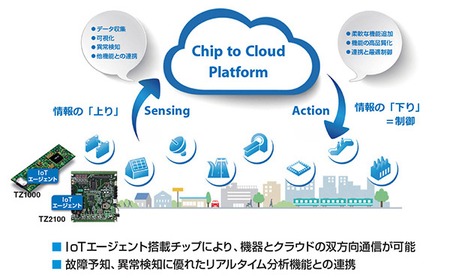

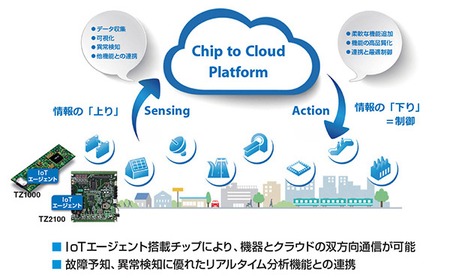

東芝は、IoT(モノのインターネット)事業で“分散処理”の指向をより強く打ち出していく。同社ではセンサーから集めたデータをクラウド(サーバー)側でビッグデータ解析することで、社会インフラなどの効率化に役立てようとしているが、「クラウドからセンサー」への“下り”の情報の道が十分に担保できていない大きな課題があった。この“下り”を確保することで、クラウドからセンサーを制御できるようになり、より柔軟なIoTシステムの運用が可能になると東芝ではみている。

IoTはこれまでになかった新しい技術だけに、必ず試行錯誤が伴う。例えば、電力会社が導入を進めている「スマート電気メーター」は、30分ごとに1回、データをクラウド側に送ることになっている。だが、最初は1日に1回なのか、3時間に1回なのか、3分に1回なのか議論が紛糾した経緯がある。現在の「30分ごとに1回」の設定も、本格的な運用段階に入ってから変更になる可能性もなきにしもあらずだ。さらに漏電の傾向がみられたり、電気代支払いが滞ったりしたとき、クラウド側の操作でメーターの通電を止めるといった制御も、いわゆるIoTの“下り”の情報ルートがあってこそ成り立つ。

東芝インダストリアルICTソリューション社の木村和生・IoTコンサルティング&事業開発部IoT技術担当グループ長

東芝では、スマート電気メーター以外にも、橋梁監視などの設備保守や、機械類の故障予知、河川・ダムの水位監視といった防災に、IoTを活用するビジネスを進めており、「センサーからクラウドへの情報の送り出しだけでなく、クラウドからセンサーの制御を可能にするミドルウェアやデバイスの開発を加速させる」(東芝インダストリアルICTソリューション社の木村和生・IoTコンサルティング&事業開発部IoT技術担当グループ長)と話す。

処理能力をもたせたセンサー(手前)と、複数のセンサーをまとめて制御するゲートウェイの試作機。Japan IT Week「IoT/M2M展」で展示中だ。

この「クラウドからセンサーへの制御」を実現するには、センサー本体にある程度の処理能力をもたせるとともに、複数のセンサーを束ねて制御する中間的な処理デバイスを設置するなど「クラウドと末端のセンサーとの間を階層的な構造にする」(同)必要がある。東芝では、処理能力を有するセンサーや、多数のセンサーをまとめて制御するゲートウェイ(中間処理)を独自に開発。こうしたデバイスを統合的に運用するミドルウェアの開発にも力を入れている。

センサーとクラウド間の“上り”と“下り”のイメージ図

IoTで課題となっていたクラウド側からセンサーを制御する“下り”のルートを確保することで、「より柔軟なIoTシステムを構築でき、試行錯誤や最適化の制御を実現する」(同)ことで、他社との差別化を図るとともに、自社のIoTビジネスに弾みをつける方針だ。IoTの試作機やシステム、サービス体系については、5月15日(金)まで東京ビックサイトで開催中のJapan IT Week「IoT/M2M展」でも展示している。