日系ITベンダーにも動き

重点パートナーとの関係を重視

中国の情報サービス業界の動きに呼応して、中国に進出する主要な日系ITベンダーやSIerも動き始めている。中国市場でなんとしても売り上げを伸ばしたい日系ベンダーは、中国の地場のビジネスパートナーとの関係強化に相次いで乗り出している。

●二人三脚で取り組む

NTTデータ

チャイナ

神田文男

董事長 中国でビジネスを行うには、パートナーシップを組むことが欠かせない。徐々に規制緩和が進んでいるとはいえ、やはり中国において大胆なM&Aを仕掛けることは依然としてハードルが高く、日系ベンダーを含む外資系企業が中国市場に奥深く入り込むには、地場のビジネスパートナーと二人三脚で取り組む必要がある。

日系SIer最大手のNTTデータは、中国におけるパートナーづくりの重要性を早くから認識しており、ここ数年、パートナーとの関係強化に心血を注いできた。まず取り組んだのはパートナーの選別である。NTTデータの中国のパートナーは、最盛期には100社規模に膨らんでいたが、徐々に集約化を進めて今は30社に絞り込んでいる。NTTデータ中国法人のNTTデータチャイナの神田文男董事長は、「当社と同じベクトルを向いて、ともにビジネスを成功に導けるパートナーと、より密接に組んでいく」との方針を打ち出している。

NTTデータとしては、段階的に中国市場への食い込みを目指すものの、まずは中国におけるビジネスパートナーを絞り込むことで、中国オフショアソフト開発のコスト削減を進める狙いがある。NTTデータの2012年の想定レートは1人民元12円前後だったが、直近では同17円近くを見込むまで人民元が上昇。さらに人件費をはじめとするコスト増によって、すでに尻に火がついた状態なのだ。

パートナーの絞り込みによって1社あたりの発注量を増やすとともに、NTTデータが独自に開発したソフトウェア開発の自動化ツール群「TERASOLUNA(テラソルナ)」を積極的に中国へ投入し、ビジネスパートナーにも活用してもらうよう働きかけている。同時に、NTTデータは比較的人件費や諸経費が安定している長春や西安、重慶の内陸主要3拠点をソフトウェア開発センターと位置づけ、人員や体制の拡充に努めている。

●パートナーと目標を共有

北京凱恩克思

(KINX)

林銘国

総経理 中国の有力SIerである北京凱恩克思(KINX)は、NTTデータといくつかの目標を共有している。ソフトウェア開発の分野では、NTTデータの「TERASOLUNA」を活用し、ソフト開発の自動化、エンジニアリング化を推進。同時に中国地場市場に向けたビジネスを早い段階で売上高全体の5割ほどに高める。KINXの直近の売上構成比は、NTTデータをはじめとする日系IT企業向けの対日オフショアソフト開発が約7割を占めるが、「対日オフショアソフト開発も伸ばしつつ、中国地場向けのビジネスをさらに勢いよく伸ばす」(KINXの林銘国総経理)と意気込む。

NTTデータチャイナグループの売上高は、神田董事長が着任した2011年頃は9割方を対日オフショアソフト開発ビジネスが占めたが、その後、じわじわと中国国内におけるビジネスが拡大し、直近の対日オフショア開発比率は8割程度まで下がっている。神田董事長は、「中国地場の企業や、中国に進出している日欧米などの外資系企業向けのビジネスを、向こう数年のうちに半分まで高める」という目標を掲げており、KINXのような中国地場市場の開拓意欲が高いパートナーと重点的な関係強化を進めている。

KINXはグループ社員数が約300人と、それほど大きいSIerではないが、NTTデータのITサービス商材に強い関心を示している。自前でシステム開発人員を抱えることができるのは大手ユーザーが中心で、「例えば地方都市の小さな銀行のすべてが自前でシステムを開発できるわけではない」(林総経理)とみており、しかもNTTデータは日本国内で地方銀行の実績を豊富にもっていて、金融機関向けのシステム構築にも慣れている。であるならば、地元ベンダーとしてのKINXの地の利と、NTTデータのノウハウを組み合わせることで「中国市場に迫ることができる」(林総経理)と、NTTデータとの協業に意欲を示す。

●「オフショアVer.2.0」へ

北京北方新宇信息技術(BBX)

王世清

董事長 中国でソフトウェア開発の競争力を高めるキーワードが、中国での「地方の活用」である。ソフト開発の自動化ツールの活用によるエンジニアリング化を推し進めたとしても、現時点では人手のかかる製造(コーディング)工程がゼロになるわけではない。北京や上海などの大都市では、コストが上がりすぎて製造工程には不向きだが、地方自治体でもソフト開発産業に対する優遇策や、IT系の大学カリキュラムの充実度合い、暮らしやすい街であるかなど、さまざまな要素が絡んでくる。

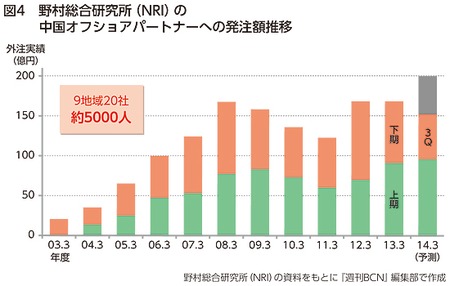

中国情報サービス業界団体であるCITSAの曲理事長は、「内陸部へ行けば行くほどいいというわけではなく、条件さえ満たせば沿岸部に近い都市でもソフトウェア開発センターとして成長する余地は大きい」と、立地選びは総合的に判断すべきと指摘する。こうしたなかにあって、中国大手SIerの博彦科技(Beyondsoft)グループで、野村総合研究所(NRI)のビジネスパートナーでもある北京北方新宇信息技術(BBX)は、成都を重点開発拠点と位置づけて積極的に人員を採用している。BBXの王世清董事長は「計画よりも1年前倒しで200人体制に拡充することができた」と胸を張る。受注に即して人員を増やしているが、競争力が高まったことによって「計画を前倒しした」(王董事長)。2014年中には、300人体制へと増強できる見通しだという。

NRI北京

戸村基林

流通開発二部部長 NRIもNTTデータと同様、特定のパートナーと重点的に組む方針を貫いており、BBXはその1社である。ソフト開発のエンジニアリング化についても、「BBX側から『こういうツールをつくれば、この工程を自動化できる』といった提案を頻繁にしてもらっている」(NRI北京の戸村基林・流通開発二部部長)といい、ソフト開発の現場でしかわからないきめ細かな作業改善を現場主導で行っている。BBXの王董事長は、「これまでが『対日オフショア開発Ver.1.0』だったとすれば、今は『オフショア開発Ver.2.0』へと変わる時期にきている」と、エンジニアリング化ツールの積極活用や、地方拠点の拡充を積極的に推進する。同時に、設計工程をはじめとする上流工程、あるいは業種・業務のノウハウを生かした付加価値型のビジネス拡大も推進する。

日系ITベンダーは冷遇されているのか

カギは中国政府が発する情報にあり

NEC卓越軟件科技(NEC-AS)

森正総経理 日系ITベンダーやSIerは、中国でどのような立ち位置に置かれているのだろうか。戦後最悪といわれる日中の政治摩擦が続くなか、いつ反日デモが起こり、再び焼き討ちに遭ってもおかしくない不安定な状態が続いている。日本から出向いたある駐在員は「『中国の同僚たちに嫌われているのか』と考えると、会社に行きたくなくなるので、考えないようにしている」と心の内を明かす。

NECグループで中国のソフトウェア開発を担う1社のNEC卓越軟件科技(NEC-AS)は、2002年から中国の「国家重点ソフトウェア企業」に指定されてきたが、2010年を最後に審査に通らなくなった。11年、12年と申請はするものの認められず、困り果てていた。認定されるのとされないのとでは、中国政府の優遇策やユーザーからの評価が違ってくるからだ。NEC-ASの森正総経理は、「北京の業界団体である北京服務外包企業協会(BASS=北京サービス・アウトソーシング企業協会)に相談したところ、2013年、2014年と再び国家重点ソフトウェア企業に認定してもらえるようになった」と話す。

これは、BASSに中国政府とのコネがあったからという話ではない。NECからの相談を受けたBASSの曲玲年・首席産業専門家は「中国政府当局が何をもって“重点ソフトウェア”とするかは、産業構造の変化によってそのつど変わる。その情報が少し不足していただけ」と指摘する。例えば自社で知的財産権をもつソフトをもっているかどうか、あるいは中国の国家的な重要プロジェクトにITの側面で貢献できるかなど、ただ、高品質のソフトウェアをつくるだけでは、もはや通用しなくなっている。こうした時々の中国政府の要求をいち早く察知し、先手を打って対応していく必要がある。日本のIT企業が必要とするならば「BASSは協力を惜しまない」(曲首席産業専門家)と前向きだ。

政治摩擦や反日感情は、確かに負の側面としてあるものの、日中の情報サービス産業は他の国では代替がきかない「特別な関係」であることもまた事実である。政治と経済は密接な関係にあるものの、それでも中国には日系IT企業を含む日系企業を幅広く受け入れる土壌がある。こうした関係を大切にしつつ、情報サービス業界でも、双方がより望ましいかたちで発展を続けられるのか、日中双方の知恵と努力が試されている。